前言

古松堂的丹青故事

有人说,美术馆不缺画作,缺的是画作背后的故事。一幅令人夺目的画作,历久弥新,其背后都会有一段精彩的故事。娄东大地,乃娄东画派的发源地。今日太仓致力打出的一张文化名片,书画艺术成为太仓文化之“硬核”。

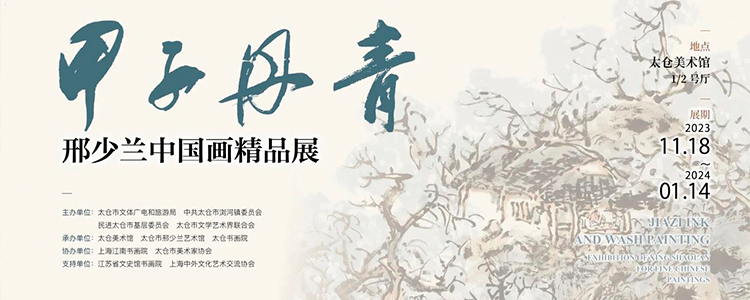

“甲子丹青一一邢少兰中国画精品展”与广大观众见面了。这是一位当代娄东画坛领军人物绘画作品的回眸,也是其对自己绘画人生的回望。不同时期的70余件作品,雄健清丽,肆意汪洋,彰显出邢少兰绘画的不同艺术风格和人生轨迹。

山水晕染,兰花摇曳。传统中国绘画里雪藏的是传神线条,还是斑斓色彩,或是合理构架?细细聆听古松堂主人、娄东渔父邢少兰的一席话,真可谓醒酬灌顶,如沐春风。

古松堂,邢少兰的堂名。上世纪九十年代,邢少兰喜迁古松弄,这里有棵600岁的雀舌古松“十年树木百年育人”,天天眺望根深叶茂的古松,以树喻人,睹物思情。感恩当年画坛提携自己的朱屺瞻、宋文治先生,于是富有瑞祥之气的画作《松石千秋》珠联璧合地展现出两位画坛大师的题与跋,此乃对娄东画派后生寄予的莫大期待,说到此,邢少兰的眼眶里闪烁出泪花。

漫步于展览之中,驻足在画作面前,一幅幅山水画或淡雅清秀,或浓墨重彩,山川河流、重恋叠峰跃然纸上。耄耋老人邢少兰用自己的丰富社会阅历、可贵创作经历,讲述了其绘画背后鲜为人知的故事。藏在画作里的一个个美好故事,邢少兰目不暇接,信手拈来。

一个关于深入生活的故事,引发出气势恢宏的《山高水长》。那是新世纪第一个10年,应一位海外著名画家、实业家的盛邀,邢少兰和数位知名画家前往云南腾冲写生。连绵不绝的大山、云蒸蔚霞的气象,让邢少兰等画家置身于层林尽染的天地万物,甫回北京,他便一气呵成连画三幅,于是就有了这幅丈八尺度巨幅画作的呈现。

还有一个寄予乡愁的江海情怀故事,一幅画,让邢少兰整整画了30年。被誉为“江南清明上河图”的《六国码头通商图》,是其献给家乡父老的生命礼物。这张以郑和下西洋为背景的通商图,始画于郑和下西洋580周年,到了600周年时,他已进行第三次创作,后来赓续画,反复画。迄今为止共画了8幅,全部用于参加全国展览、会议中心以及艺术馆收藏等,自已只留了一幅。这幅亲历、亲见、亲闻之作,从起锚地、天妃宫、民居、海船、桅杆等局部细节,都来自于真实的生活。透过这幅独特原创的巨幅画作,仿佛能听到潮水涨落声中的渔民号子、闻到空气中弥漫的海鲜味道。

像这样的经典传奇故事,对邢少兰来说,每一幅画作,都蕴藏一个弥足珍贵的故事。在一个个跌宕起伏的故事中,串起了邢少兰非凡的绘画人生。从浏河到太仓,从太仓到全国,邢少兰的国画作品名声鹊起。放眼今日娄东画坛,以邢少兰为标杆的一代代娄东画派传承筚路蓝缕踏浪前行。

这次展览展出的画作,从上世纪60年代起始,到进入新世纪第三个10年,期间经历了文革“十年浩劫”、改革开放、市场经济、科学发展、中国特色社会主义新时代等不同阶段,都留下了一个个时代的鲜明烙印,体现了画家运用手中笔墨,赞美祖国壮美河山,讴歌人民美好生活,为社会主义革命和建设服务,为实现中国式现代化新图景服务。

一个红色基因的故事,以小见大,别出心裁。提起文艺的“双百”方针,“二为”服务,邢少兰记忆犹新。作为一名基层政协领导、民主党派人士,多少年来,在党的关怀教育下成长,他秉持“胆肝相照,荣辱与共”,坚定不移跟党走。《青油灯》虽说是小品画作,但分量一点不轻。“那是上世纪八十年代,有次去井冈山创作采风。井冈山,革命的摇篮,但所有井冈山可创作的题材,几乎都被画家们所用,但我仍以发现的目光一路审视。在毛泽东旧居内,有一盏被熏焦的青油灯,我想这盏青油灯是不灭的灯火,“星星之火可以燎原’,于是我创作了这幅别具一格的小品画作,这盖小小的油灯,饱含意趣并以写说明的形式,富有创作特色。”邢少兰娓娓道来。

少兰画兰,画坛佳话。兰花的形态、品性等喜形于色,邢少兰如影随形。他长期关注,深耕兰艺。一株兰花,几瓣叶片,清秀、灵动、飘逸,怎样才能画出兰花的神韵?邢少兰上下求索,“喜画兰,怒画竹”。上世纪八十年代开始画兰,每逢重大节庆活动,喜爱用兰花的形式表达,是邢少兰的画作一个传统与特色。以兰花的形象自喻,旨在不断修身养性,提升高尚的人生品格。

期待更多的人走进美术馆,亲进邢少兰画展,聆听发生在古松堂的丹青故事......看画展,听故事,品艺术。徜徉于邢少兰画作之天地,娄东画作,万千气象;文化自信,艺术驰骋,倍感中国传统书画艺术之魅力,绵延不绝的中华传统优秀文化福泽千秋,润泽人心。