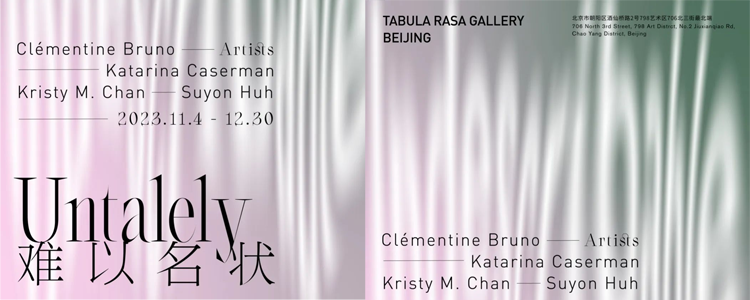

Tabula Rasa 画廊荣幸地宣布将于11月推出四位女性艺术家群展 "难以名状",将于2023年11月4日在北京空间开幕。

香港艺术家陈惠琳(Kristy M. Chan)的每张作品后都有一段身心体验,她的日记不是按天而是按作品来写的。现实和私密,恰恰是抽象和普世的奥妙。越是私密个体的具体体验,越是与更多人可以联系,被转化成色彩与线条,进入他人的意识。陈惠琳自己形容创作过程“绝对是一片混乱……很多能量是在压力与兴奋之间摇摆的。”这跟她饱满发散,肌理透明健硕的画面气质相符,它展示了陈惠琳的一种能力和速度,可以飞快地越过在心理感受和绘画形式之间的距离。

相对于陈惠琳的速度和迸射。斯洛文尼亚艺术家卡特琳娜.凯瑟曼(Katerina Caserman) 显示的是一种深潜的能力。她的作品从来没有直接的现实参照,但依然如艺术家自身所述来自具体的个体内部:“我的内心世界通过我关注的特殊角度投射到画布上”。她潜入记忆里的情感、声音、气味和触觉,把它们转化为绘画的实体。

韩国艺术家许守延(Suyon Huh)常常以人类的社会生态和大自然的生态相比较,她感受到现代人的焦虑扭曲是无形和莫名的,所以喜欢”半抽象“这个概念,隐约的现实在画作中浮现。她用高丽纸和纸浆作为绘画的主要材料,在水彩打底的高丽纸上,再次用掺有面筋(用作黏合剂)、定型剂和颜料的纸浆粘贴塑形。

法国艺术家克莱门汀.布鲁诺(Clémentine Bruno)她在木板上涂上传统石膏底,在一个完全古法制作的平面上创作。布鲁诺的画虽然画面比较轻盈疏松,但物理重量上每张都出乎意料地沉重。她的题材很多参照艺术史,比如老布鲁盖尔的黑白绘画,格里科的美杜莎之筏……但布鲁诺的成品中完全没有参照作品的影子,而是将名作的光影感受,混合进一种她喜爱的好莱坞恐怖片的气氛。画面留下了完全抽象的形式和色彩。 这几位定居在不同文化中的女性艺术家,都强烈地投入和支持个体感受、材料的物理性、以及创作过程中身心能量的运动。形成了跟卡通的平面感,电脑语言和人工智能艺术的非物理性的强烈张力。张力对于任何一方都可以是动力。或许正因为后者的兴起,才使物理性和身体性再次受到一批年轻创作者的格外珍视。

前言文字部分引用张宇凌展览文章《难以名状》