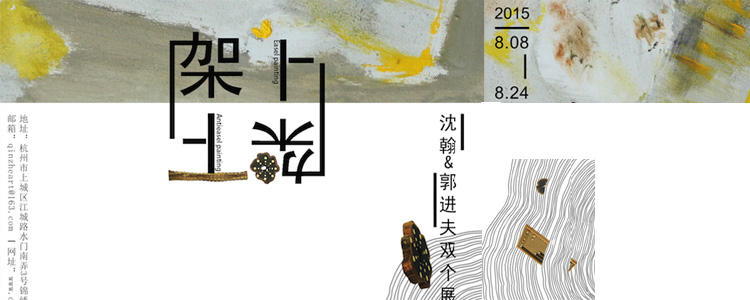

架上?架下?

“架上艺术”一般是指绘画和雕塑等传统艺术,“架下艺术”则是指物件、装置、行为、影像、新媒体等新形式的艺术。随着时代和技术的发展,“架下艺术”日渐盛行,观众对于新的艺术样式的期待也不断高涨,“架上艺术”会在这种潮流之下受到冲击,还是会以自己的方式迎接挑战?

同为八零后的沈瀚与郭进夫,让我们看到了中国青年艺术家在这样的时代里所作出的不同选择。

架上|沈瀚

沈瀚在本科毕业后留学德国进入柏林艺术大学学习,学校里自由而毫无束缚的氛围,激发了沈瀚全新的创作热情与灵感,但是他却从未改变使用架上绘画作为艺术语言的初衷。在沈瀚看来,笔与画布之间的互动包含了无限新的可能性,对于他所要表达的艺术观念来说,绘画是最适合的艺术形式。

沈瀚的创作观念是:通过颜色和线条去寻找记忆,即用绘画这种行为去唤醒人脑中最本能的对于图像的反应和记忆。记忆是一种抽象和个人化的东西,因而没有比抽象绘画所产生的错误、模糊、不确定性更适合的表达方式了,因为记忆本身就是模糊、不确定的。

沈瀚的作品就是跟着画笔寻找记忆的产物,粗犷、恣意的笔触,明亮与暗淡的色彩碰撞,线条与色块的穿插叠加,在随意性背后又似乎包含了某种无意识的秩序。画面背后,仿佛存在着蠢蠢欲动的暗流,欣赏这些画时,也许在偶然之间,你能够下意识地感受到一些隐约存在的场景与氛围,在视线流转间一闪而过,更多时候,我们会偶然发现一些“面孔”或“身影”,带着似乎激动,似乎惶恐,似乎迷茫,似乎孤独的,难以定义的神情或姿态,在画面的表层或底层,中心或角落,若隐若现——这种“偶然发现”的戏剧感,让人在欣赏画作时充满期待。如沈瀚自己所言“它们帮我从模糊的记忆中挑选出随机的印象,并通过颜色和形体去表现。

画笔与画布之间的这种不确定性与随机性所包含的无限可能,吸引着沈瀚努力在绘画之路上走得更远。

架下|郭进夫

郭进夫在留学法国期间对于自己的创作做出了更彻底的改变:他放弃了画笔,转向了对于其他材料和物件的研究。在第戎美院学习期间,他开始重新思考绘画的意义,并最终意识到,绘画只是众多艺术语言中的一种,对于一个创作者来说,他的表达可以是多种多样的,由是他开始寻求更适合自己的表达方式。

在不断地探索尝试中,郭进夫发现了木头与金属间有趣的的差异与联系。他认为,木头扭曲的纹理是令人望而生畏的自然力量,而金属自从被人类发现就是以一种规则的性质存在,它们的形状通常都是被人定义的。而当木头的不规则和金属的规则相遇,他们能够产生怎样的“化学反应”?郭进夫曾尝试将木制品焚烧,再用金属部件进行联结,自然生长、人工斧凿、自然火焰的燃烧、人为加工的金属联结,以一系列的自然力与人为力叠加作用于同一物体的最终作品,探讨自然力与人为力之间令人震撼而又变幻无穷的互动关系,呈现他对于世界的感受与理解。

而这次展出的新作品中,他主要通过机械加工在金属与木头之间建立联系。以机械对于二者的加工、合成,去寻找不规则中的规则和规则中的不规则,以新的角度再次诠释了自然力与人力之间奇妙而出人意料的互动关系。金属之于木头,木头之于金属,时而协调,时而突兀的结合,是一种对于人力与自然力之间相互依存而又相互对抗,和谐而又充满矛盾的永恒关系之理解的表达。

郭进夫试图通过新的媒介进行创作,从中寻求平衡:属于宇宙的,人生的,或许也是属于自己内心的。对于郭进夫来说,他所要表达的理解,仅仅依靠平面的色彩与线条是不够的,他需要开辟空间和全新的形式感。