了解自己是每个人的渴望,但,每个人都是复杂的矛盾体。也许,在自我认知的过程中,大多数人都从未认清自己。

我们的外在与内在,它们是否真的无缝对接,融合一致?在行走、呼吸于日常世界的躯壳下,是否还有另一个自我,更丰富,或者更狂放?现实如此清晰可触,而内心深藏的种种,有时却如同梦境,梦境与现实之间的无数形态,哪一个才是更真实的自己?

人人都试图找到答案。而他们,同样是一群寻找答案的人。

日常世界的形体,常常现实而狭窄,不足以居住层次复杂的灵魂,那么,或许将日常形态隐去,才能让更多维度,更多形态的“内在自我”,得到释放,也因而更加接近本质的真实。

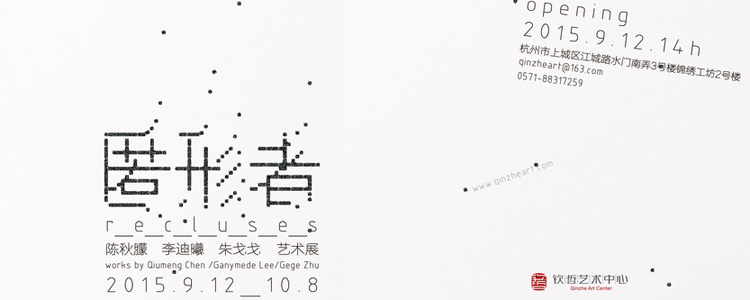

三位年轻艺术家正是以这种“隐匿”的方式,结合当代艺术形式,开启了属于各自的,发掘内在自我之路。

陈秋朦选择了隐匿于自然。

镜面镶嵌于树木的躯干,映射出周围的天空、草丛、整个树林,万物于映射中融为一体,虚实难辨。碎镜洒落地面,又化为凝固的河流,安静地倒映着一切,飞鸟、日光、树影,掠过河面,随时流转。镜面使树木生出了眼睛,同人一样,观察着周围的世界和自己的同类,光影的河流在林间空地铺开思绪,映照万事万物,融入天地自然。这些有感觉的树木,有思绪的河流,或许就是另外一个陈秋朦,是她内心深处那个,渴望用自己的方式生长,觉察世界,与天地万物对话交流,努力回归和融入自然的自己。

陈秋朦说:“大自然就是我的展厅,我就在那里。”这也是为什么她的一切作品都与自然有关,本源却是自己。她画石头——它们看起来是石头,但形状奇异,色彩缤纷,并不是我们能够在自然界找到的那一种。那些石头躺在扁平的纸面上,却呼之欲出,充满了不安分的跳脱感,或许,它们是陈秋朦内心自我的另一种存在形式——意识和表达着自己的与众不同,却仍然不失天然和质朴。

李迪曦则将日常自我藏匿于隐晦的非现实意象和文本形式背后。

李迪曦的“一千零一夜”系列,是自我发现历程中的日记,是日常生活中无数意识断片的集合,这些意识具有非常强烈的个人属性,但他避免通过自我形象或现实场景作为呈现方式,而是将它们隐藏于各种充满象征感的意象当中。这些意象常常是局部形象,或是有所遮挡的模糊面孔,它们有时如同电影场景,有时如同寓言,充满了暗示感,却更加强烈地折射出作为个体的内在体验,其中同时隐含了他对于个体、性别、身体、关系、信仰、生存等意识领域的探讨。李迪曦的另一组作品则是以文本艺术的形式呈现的。对于为什么选择文本作为表达方式,李迪曦说,文本作为个人偏好,与绘画一样,是他用来传达的另一种方式,二者的初衷是一致的。在他看来,文本具有丰富的魅力,可以使原本暧昧的图像具有更鲜明的观念,反过来,图像本身也可能是一种文字。李迪曦试图以文本结合丝网印刷、装置、街头艺术等多种形式,表达当代社会现象带给人的生存感受,以及自我与他者之间互动关系的思考。

将日常自我隐藏于文本和意象背后,内在的“观念”才得以凸显,而最终,通过这些“观念”去发掘表层之下的自我,是最根本的目的。如李迪曦自己所说,他的创作视角非常个人化,但却并不是只想画给自己看,他更希望创作成为一种交流,能够将自己通过艺术突破困境,得到释放,走向豁达,终于发现另一个内在自我的历程分享给更多人。

朱戈戈将自己隐藏在变幻的彩色形体当中。

最初,朱戈戈想要用软性材料把自我形体包裹起来,只是试图在广阔的城市空间中寻找一种温暖感和保护感,然而,在走遍城市的大街小巷纪录自己作品的过程中,她发觉这种创作方式暗含着有趣的矛盾——一方面,她试图隐藏,把自己包裹起来,这本来自面对公共空间时自我的不安全感,而另一方面,她的创作却成为城市空间中引人注目的亮点,跳脱的色彩,变幻的形体,凸显在城市的各种场景之上,自我仿佛成为了城市当中的一个纪念物,这让朱戈戈忽然意识到,这也许就是内心深处的另一个自己。包裹起来的,是日常现实中的自我:她安静、封闭、缺乏安全感;而以掩藏为手法的创作方式,却使另一个内在自我得以显现:她热烈、多变、乐于展现。

在这个过程中,朱戈戈突破了以隐藏的方式自我“保护”的最初观念,而开始以这种形式“发掘”自我的更多可能性。“有时感觉包裹在里面的自己像一个蚕蛹,”朱戈戈说:“让人开始期待变化。”她想以此表达的并不是一种拘束感,而是一种诙谐轻松的,创造、展现、享受变化的态度。朱戈戈说,她的作品与欧文?沃姆(Erwin Wurm)的“一分钟雕塑”相类似,她想要创作的同样是一种突破传统认识的雕塑——它们短暂存在,只能以影像的方式保存,并充满临时性——不同的是,朱戈戈为这种形式注入了更多的自我意识和个人色彩。

通过艺术手法消匿日常自我,探索内在真实,三位年轻艺术家殊途同归。当自我不再以“常态”存在,它可以变幻出怎样的形式?和周围的环境产生怎样的互动?一切都充满了无数可能性。或许,他们的尝试和探索,会给每一个执着于探求真实内在自我的同行者,带来更多的启示。

我是谁?等待所有人用自己的方式回答。