照夜白是唐玄宗李隆基的坐骑。唐玄宗有很多坐骑,但他独爱照夜白,就像他独爱杨玉环一样。据说在避乱逃亡的路上,他也一直骑着这匹马。这么说来,照夜白一定亲历了马嵬驿的杨玉环之死。白居易在长恨歌中说:六军不发无奈何,宛转蛾眉马前死。这马,恐怕也不仅是指禁军的马队。韩干所画的照夜白,历来被认为是处于一种惊厥的状态,有一种暴怒和不安分的情绪在;而魏东的照夜白,则更像是一种悲伤至极的反应。我不确定马在被极端刺激的情况下,面部真的会有那么粗壮的浅表静脉暴露出来,但那种因极度伤感而贲张的表情,着实会让人心惊。我因此追问过魏东,是否存在解剖学上的依据,他未置可否。这个结果让我满意,我们都不太习惯具体。我知道,他是按照刻画人的方式刻画了照夜白。

长年旅居美国的魏东,在大都会博物馆见过韩干的那半张原作。据说照夜白躯干的后半部分原已残破缺损,是出于后人的补绘。韩干的《照夜白》绘制于安史之乱前的天宝年间,彼时的唐玄宗李隆基尚在开元盛世余泽的光环中志得意满,开始尽情地享用前半生的辛劳勤勉所回报的红利,他没想到危险如排山倒海一般,来的那么突然。画中西域大宛进献的汗血宝马和他的主人一样,刚愎、骄傲和易感,喜欢凌驾一切,似乎任何陌生人的靠近,都会激怒牠,令牠瞬间挣脱那根拴在马桩上的纤细的缰绳。韩干巧妙地只用了一根纤细的缰绳,就将照夜白饱满的情绪和刚健的体魄反向表达了出来。如果说韩干画照夜白仅仅是一种纯正血统的意象,比如象征皇权的威严,和不可近犯;魏东的照夜白,则更多承载了普通人的纯粹情感。

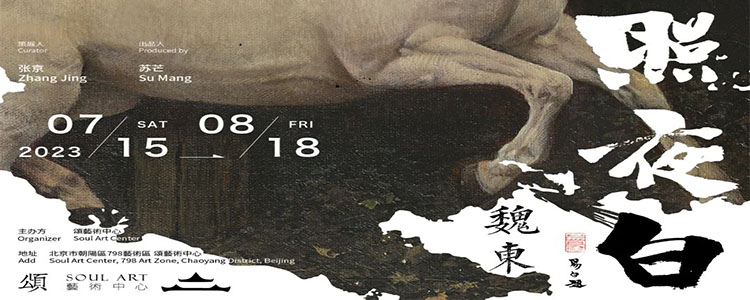

魏东的《照夜白》绘制于公元二零二一年,此时距安史之乱已经过去了整整一千二百年。唐明皇与杨贵妃之间的爱恨纠葛与生死别离,经过无数文学作品和民间传说的渲染,已然路人皆知。这之前与之后,虽因缘相续,结果却可能天差地别。一件事物纵向的历史关系,往往赋予人复杂多样的情感和解读方式,世事的奇妙本就如此。与韩干的手法不同,魏东将照夜白完全置于暗夜的背景中,这暗夜杂草丛生,马蹄下的砾石凌乱、尖锐,黑暗中的树影闪烁迷离;那根马桩被换成了一棵树的树干,马的缰绳也不见了;照夜白的体态饱满、丰腴,雪白的皮肤明亮、通透,而肌肉和骨骼之间准确的结构关系,使画面呈现出十足的灵动和力量。如果将韩干的照夜白和魏东的照夜白放在一起看,韩干的照夜白因为受到缰绳的束缚,似乎注视着前方正在靠近的威胁,眼神儿里是一种愤怒;魏东的照夜白虽然没有受到缰绳的束缚,却依然猛地看向斜后方,眼神儿里有一种显而易见的恐惧以及无奈的伤感,就像有众多的危险环伺在侧,炸裂的马鬃和力竭的嘶鸣状,更加深了这种印象,我们甚至可以听到从牠不停翕动的鼻孔里发出的粗重的喘息声,使人顿生恻隐之心。

魏东没有画那根缰绳,暗示此时的照夜白是自由的。但牠却被恐惧缠绕,在原地踯躅、踢拽,不能移动半步。这是一匹被逼入绝境的马。魏东对夜似乎有着异乎寻常的眷恋,他曾在一篇自述中这样概括自己的艺术经历:这精心布置的盛宴,好像就是为了能在午夜醒来的车上,在一片陌生和黑暗中,找到一张自己熟悉的脸。很多年前,魏东就和我谈起过那趟夜车,那夜车好像一直在跑,并且没人知道终点,同时,人和车又随时可能蒸发在深邃的暗夜里。我当时跟他开玩笑:一个人但凡有出口,谁会去画画儿呢。没想到,魏东竟深以为然。这给我留下了深刻的印象,我庆幸他不是那种把绘画当成一件正经事去做的人,尽管他每天在画。表面上看,一个艺术家好像就应该过那种嗜画如命的生活,其实不然。一个好的艺术家,本身并不贪恋艺术所带来的感官刺激,他并不期待这些,他选择那种生活只是出于无奈,他只是不停地用一种熟悉的方式在消解、回避着什么,比如恐惧、不安,或是莫名的伤感等等,这些我们普通人也并不缺少的情感。