文 / 梦话

七万三千年前,智人在南非布隆伯斯洞穴(Blombos cave)内的一块硅结砾岩上,用赭石画笔画下了十字形图案,宣告人类最早的画作诞生。在人类漫长的进化历程中,终于等到了艺术的到来。

赭石画笔两端,是绘画的过去和未来。如今这笔杆夹在绘画性时代的两端,一端在传统,一端在当代。

绘画性作为绘画的特征,在架上绘画最为体现。随着科技信息飞速发展,绘画变成融合图像化、电子化、高速技术化的混合体。电子版绘的出现给传统绘画造成了极大的冲击,导致绘画性常常缺席。

绘画性的特征是感受力和笔触味。感受力要求艺术家将自己的感受真实地植入作品,笔触味也称手感性,要求感受同步绘画行为,使行为留下的笔触同样真实的表达情绪。绘画性是绘画者内心感受结合个体特有的个性、感受力和视觉经验在客观世界的物化形态,呈现出的作品看似轻松随意,但背后需要绘画者强大的经验和认知支撑。它作为绘画者的精神与画作之间的媒介,链接起观者的心。

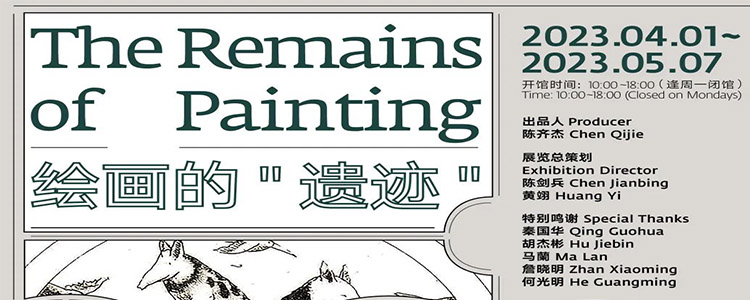

弗里德里齐·埃因霍夫(Friedrich Einhoff)画溃烂的皮肤和极为异化的肢体,让观众无法从中提取具体的人物信息,构建游离于现实人类之外的“新人类”体系。而罗伯特·博西西奥(Robert Bosisio)的画作,则是建立在理性秩序下对绘画性的重新定义。本次展览以埃因霍夫为代表的传统——感性主观派与以博西西奥为代表的当代——理性客观派为划分,集中体现了十三位艺术家的艺术表达。他们站在笔杆(绘画性)的两端,互相对望。

当下,我们将这根笔杆放入威狮的场域,在画笔的两端开启一场平行时空下的对话。