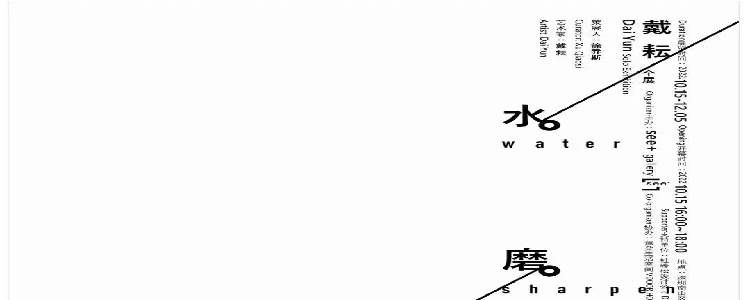

此在的沉默水磨石

文/徐乔斯

一、红砖与城市

毫无疑问,当戴耘的第一块红砖作品在心中生发成型的时候,支撑他的是一种乡情。红砖带给他的归属感让戴耘在深圳的生活确立了一种自在性。红砖概括了青墙、泥土与盛唐,也让戴耘在特区这个接纳五湖四海八方来客的新土地上一边打拼一边找寻一边回忆的人们看到了一种来路。无根的历史变迁无助于文明的重建,这一点深埋在历史进程中的特性一直延续至今。上个世纪80年代的文化热、启蒙热、方法热很快时过境迁,无限的追求事物“深刻性”的土壤在被改良。对于深圳,这个横空出世的时代宠儿而言,没有沉淀的来路与千万个自带故乡历史的传统且要融合于此并肩奋斗的人开始了一场旷日持久的拉锯。一个渔村的命运被时代钦点, 一夜之间要成长为模样未知的现代化都市, 在这里耕耘的人们, 尤其是初来乍到的知识分子们, 内心孤傲清高, 他们有足够的底气去认为:特区的文化氛围逊色于自己老家楼门口的一条胡同。这种哀伤姑且被称为乡愁。

对于戴耘,生长在西安古都的知识分子家庭的艺术家而言,在20世纪的最后一年迁移到深圳,深圳何以为他的精神提供补给与滋养,这或许只有磨合与惆怅。正是这日积月累无法与人言谈的滋味,最终在某个工作日的午后,在工人师傅拆开单位空调的主机露出红色砖块的一刻得以释怀——那些匮乏的与稀缺的,思念的与相认的,一并向他涌来。红砖这一朴素的现成媒介成就了戴耘的渴望。日后他说:“我找到了,这就是我想要的。”如果不是深圳带给他的陌生感与异化感,如果他一直待在自己熟悉的老城西安,平淡无奇或者习以为常,那么砖头也就仅仅是砖头罢了。红砖成为属于戴耘的当代艺术语言方式就在于人的时代经历——深圳将他剥离, 将他悬置, 以此重建了他与平凡之物的精神认同, 这也是中国在90年代以来城市化进程中本体感受的一个典型样本。因此, 红砖成为了戴耘的雕塑语言, 不是口吐莲花的灵光乍现, 也不是急于用传统/本土的文化符号去交换艺术市场中的辨识度从而引发的成功学,而是从视像到质感的一场自我回归与精神抚慰。

当然,一边是代表着极度保守稳固的农业文明气息的红砖,另一边是以此为载体所塑造出的极度开放的沿海商业文明的消费品,二者所产生的矛盾与反差也由于艺术家的城市生活经验的落差而成为一种合理化的必然,这种发酵或许只能发生在深圳。当红砖化身为轿车、电器、沙发、咖啡杯与面包的时候,观者由于视觉经验的熟悉而产生的理解途径又被工业生产所从来没有出现过的载体给阻断,对于作品的判断因此产生了既贴切又遥远、既传统又当代的悬而不决。而正是在与深圳这个城市合理化的拉锯中,戴耘以红砖系列的作品突围了新世纪第一个十年的中国当代艺术现场。“砖-车”系列参展了重要的当代艺术展览:“雕塑与城市对话——迎世博2007上海国际雕塑年度展”(上海国际雕塑艺术中心),以及2008年北京798艺术节主题展——“艺术不是什么”(策展人王林)。彼时的当代艺术界在北京奥运到来之际,关注点集中在国内艺术家与世界的互动交流方式上。前者是为2010年到来的上海世界博览会而做的预热,后者则是在奥运年里向世界彰显中国当代艺术的开放性魅力,这一切都不是一种偶然,2008年的广州三年展“与后殖民说再见”就充分地概括出了这一时代的特性以及中国在全球化崛起中的文化诉求。戴耘的红砖系列作品无疑是为2008年以后的中国当代艺术在全球化的交融中做出了一种文化自述的可能。同时也历史性地回应了批评家黄专在90年代中国美术批评中的担忧,即: “从方式上看, 它(第三世界当代艺术)在不得不使用第一世界的思想资源和表述方式来确立自己独立的文化身份时, 又要不断警惕叙述本身有可能给这种身份带来的异化性。”

然而,即使深圳在2005年诞生了OACT当代艺术中心这样持续占有影响力的学术品牌机构,在接下来的十年时间中,“深圳的当代艺术家”也没有形成一个可以被讨论的群体。2007上海国际雕塑年度展是为了迎接2010年上海世界博览会而举办的,戴耘的“砖-车”以一种先锋的姿态亮相,而在2010年到来的世博会上,深圳馆的焦点又直接落在了大芬村,这个全球最大的复制画生产基地上。深圳送展了一幅由500多位画工放大了1000倍的名画《蒙娜丽莎》,以彰显大芬村是深圳的文化名片。在接到了国内重大展览的邀请之后,戴耘说:“深圳还有哪些艺术家受邀了?我们可以一去。”得到的回复却是:“没有了,深圳只有你。”戴耘参与的文化语境显然也并不局限在某一个城市表面的繁荣上。而当时间翻过了2015,深圳的当代艺术画廊如雨后春笋般此起彼伏的出现,大芬村也竭力抛开“山寨”而力图向“原创”转型的时候,中国当代艺术的进程及其话题的讨论已经走过了第三十个年头。

二、东方立场

在“水磨石”系列作品出现之前,戴耘用红砖创作了一系列具有历史指向性的人物形象与造像。这种对于文物的“临摹”可以看作是戴耘红砖系列作品的第二个阶段:对于古今中外经典形象的复刻。这其中暗含着一种文化平权的构想,于是,当红色砖块的《昭陵六骏》与红色砖块的《埃及艳后》并置在一起的时候,戴耘在视觉形式上实现了一种文化的统一。历史的缺陷与民族的遗憾假拟已被拉平,全球一体化的趋势似乎能够为充满幻想的人们再划出一条平等的起跑线。国力的强盛与国际利益关系的融洽进步以及中国在世界格局中日益重要的地位被需要,是当代艺术开放交融的话语基础。

1993年,意大利策展人奥利瓦所主持的第45届威尼斯双年展的主题是“东方之路”(Passagio A Oriente),这也是中国当代艺术家第一次集体亮相国际大展的舞台。在此后的整个90年代,中国当代艺术的语境一直在不断地被打开。开放,成为了冷战之后多极化世界格局的必然趋势。然而在与国际接轨的碰撞与摩擦中,国际大展所凸显的文化问题饱含着一种失去话语权的疼痛:在西方人搭建的游戏平台上,中国的艺术家参与到国际游戏中去,但是这样的成功和努力最终强化的仍是西方中心主义的文化权力。作为对这一问题的回应,2001年由鲁虹作为策展人,孙振华担任学术主持的大型群展“重新洗牌——以水墨的名义”在深圳雕塑院举办。这个展览的意图一方面是要在全球化进程中实现文化多元化的平衡和突围,另一方面也是对于固有的、缺乏“现代感”的水墨画语言提出变革的要求。不论如何,这次展览的意义承担着文化创造力的基因突变——回归传统即回归现实,艺术家需要把个人话语置于当代社会的有机联系中。作为此次展览的参展艺术家,戴耘送展的作品是《葵花宝典》,创作的冲动基于对当时中国画艺术部分沦为一种套路化、简单化、工具化、庸俗化背景,进行的一种戏谑调侃。对于现实问题的揭露与批判,不论是《葵花宝典》或是《超女纪念碑》(与孙振华合作),都没有成为戴耘最主要的创作核心。与戴耘同时期的雕塑艺术家们,其中一部分人确实依靠转换现实问题或是卖弄民俗风情而博得了不少国内外关注的眼球。自从红砖出现在戴耘的眼前,带给戴耘的创作意义不光是心理上的认同,更让他自觉地找到了一种以材料的自性去确立自我性的方法论。

戴耘曾经在谈及红砖系列作品的时候,表达过如下的观点:虽然(红砖系列)是对资本社会中工业产品的直接呈现,但其手工性、唯一性(无法翻模具制作完成)、独立性使每件作品都有情感与精神注入其中,是对工业化物质产品的反其道而为之,也是对它们背后精神所指的反叛。手工与劳作,以及遵循材料的自然本性,这一观念始终贯穿在戴耘的作品创作过程中。选择手工生产,本身就是对于大规模工业化操作的抵触与抗拒,是对于男耕女织的山水田园梦幻的挽留,是对于农耕与土地的依恋,同时也是全球化浪潮中不肯放弃的不愿被填平的个人价值观的捍卫。在新作“水磨石”系列的作品中,这种手工制作的痕迹与材料在制作过程中所出现的自然痕迹都被完整地保留。作为装修材料意义上的水磨石, 其外表光鲜亮丽, 平滑均匀, 而戴耘却有意保留了作品过程中出现的气泡与孔洞, 作为对于人工和手工过程的提示, 它们可以被看作是: 材料性的自然。

自然, 在东方的宇宙观中意味着接纳事物原本的样子, 不掩饰, 不对立, 不以物喜, 不以己悲。

这种主张在由红砖系列向“水磨石”系列过渡的过程中清晰地袒露出来。如果说红砖因为它自身的色彩与线条仍然保有一种刺激视觉的强烈感受的话,那么在“物境”系列的作品中,戴耘保留了材料自身最大的形式感以及材料的出身所夹带的信息(这些材料是他从拆迁工地捡回来的)同时,他搁置了自己使用已久的红砖。“物境”系列由于红砖的退场而变得有些清淡,同时也具有了向抽象造型布局发展的意图。

然而,正是这些清淡的石料水泥,它的冷静与灰色,在戴耘的面前铺陈出了一条往内在方向回收的路径。所谓“转心向内,即是出路”。尝试过在石料表面添加材料和色彩之后,戴耘最终放弃了材料上的加法,而是回到本质,选择了最为“无相”的水泥,赋予其清冷寂静的体量与面积。

最终,“水磨石”的出现,以形而上的沉默替代了形而下的情节。

三、“此在”与“沉默”

如果说2006年的雕塑作品《超女纪念碑》(与孙振华合作)是对于当时中国社会娱乐业崛起,偶像市场化的铭刻与标记,那么在经历了一系列以红砖为材料,对于社会性、历史性的物品与人像、佛像进行“戏仿”和“临摹”之后,“水磨石”系列作品的出现,正是戴耘从社会性话题的讨论向自我存在过程的探索转移。值得注意的是,在经历了全球化的文化融入——被卷入又被带离的历史进程里,“水磨石”的出现暗示出近三年来(2020-2022)个体在生活环境异常化的改变中所持有的内心映射:它以不完美的刻意、无声的信念以及回避崇高的方式重新嵌入生活。

回顾自疫情爆发以来的日常,生活中日复一日的附加项从来没有停歇过,封控与管制令人度日如年。又是什么在打磨着我们的生活?从语法上讲,“水磨石”,主谓宾,犹如“我爱你”,表明了主语与宾语的关系。那么,何为“水”,何为“磨”,何为“石”的象征性成为了作品一个深远的引申义。它可以被理解为是强权意志对于个体意志的打磨,无形之物对于有形之物的打磨,也可以逗留在水与金石的物质关系中从而提炼出东方智慧对于虚实/有无的认知。以水磨石,水为阴,石为阳;水作虚,石作实,而水的消逝最终以作品的完成宣告其“无”的在场性。换言之,相对于“石”这个存在的实体而言,“水”是不存在的,但它并不是真正的不存在,而是存在但不显现。至此,水与金石的关系形成了一种“有无相生”的呼应。

在《道德经》的不同文本中,至少可以区分出三个层次的“无”。一是“有无相生”的“无”,对应“水磨石”中的“水”,经过水而完成的作品实体,但是水并不随作品一同展现;二是“天下万物生于有,有生于无”的“无”,超越了感官与经验的范畴,被看作是造物者,在此处可对应为艺术家的意志,即“磨”的过程。艺术家的意志高于“水”,利用水打磨金石,最终金石可见,水不可见,而创造者的意志为不可见之上的不可见;三是最根本的“无”,老子命名为“不可道”之“道”,“复归于无物”的“无”。它等同于印度经典哲学的“梵”(Brahman)。如果说创造者/管理者/统治者的意志是一种存在的话,那么在这其上,必定还有一个无法被描述的动态真空是宇宙的起源与归宿,是“天人合一”的终极自由,不生不死、不毁不灭的永恒。所谓“道法自然”,世间万事万物光明黑暗皆有始有终,皆受“道”的约束。

在海德格尔的本体论中,他没有抵达最终的“无”。他引用了形而上学的古老语句“ex nihilo nihil ift”(从无生无),他的认知也触及了“创造者的意志”这一层面,并且认为人的此在(Dasein)本质就贯穿于这个整体之中。

由此看来,“水磨石”的创作过程,即是一种领会,通过对于“存在”的领会而展开的制作方式。在浇筑、喷水、打磨的过程中,身体通过触觉、知觉与物共显。不管艺术家有没有明确的认知与意识,当“水磨石”以一个球体或者是一个块面诞生的时候,便也宣告了这种体验的完结,水与身与意志皆归于“无”(当然这里有不同层次的“无”)。当观者面对“水磨石”的作品时,看不见雕塑的技术技法,造型的灵巧美妙,艺术家在此弱化了空间,并且不为这个突兀的存在之物提供任何理解的线索。

世界的意义在于世界之外。

《水磨石No.8》犹如一个外来之物降临。它内敛、隐晦,饱含着不可言说的秘密,成为一个沉默的主体。人们可以通过它的存在照见自己在受困时代中的一种立场与姿态,亦可冥想于其上,领悟涅槃之境与觉悟之境。

而正在经历这个国家曲折历史的人们在“水磨石”的面前或许能够被唤起一种特殊时代的同理心,毕竟,时至今日,每一个人都还在忍耐。

这样我们也就理解了维特根斯坦在《逻辑哲学论》中那句充满道家智慧的结句:“凡是不可说的东西,必须对之沉默。”

水磨石。

一个时代的

隐忍之物。

2022年10月3日于 深圳国香山

上一篇: 大艺无形——南京大学120周年校庆数字藏品艺术展

下一篇: 浙里鱼跃——浙江内陆鱼类展

最新展讯