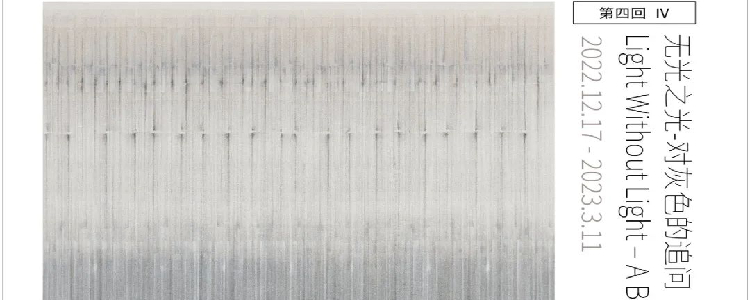

艺术家沈忱最新个展:第四回《无光之光 - 对灰色的追问》是艺术家在今格空间举办的第五次个展。

今格空间从2019年开始,陆续推出了沈忱创作生涯的三个阶段的重要研究性展览:“书写:1980年代抽象水墨”、“日记:1990年代实验丙烯”、“无题:2000年以来的创作”。而本次展览是从另一个纬度对艺术家“灰色时期”创作的一次主题性研究。展览精选了从2005年“灰色时期”以来的10件作品,着重研究和体现其有关“灰色”的理念和意义,展示了沈忱四十年创作生涯的另一条线索。

从水墨到丙烯,艺术家仍以“灰色”即水墨灰色和复合灰色为创作原色,从对材料性水墨的阔延和超越到非材料性水墨的探索和实践,继而脱离水墨但升华了水墨精神的感知绘画,是贯穿其艺术实践的另一个关键性部分。

艺术评论家朱其在他的《超越感知的抽象阈限》一文中对沈忱作品的灰色作过精辟的分析和论述:“水颜料的薄涂,墨迹覆盖后的不同色层,依然透出层层底色。这一水墨中层层晕染覆盖后的透明“墨层”,不仅具有一种纯白和极黑之间中国式的灰色调,而且有一种光调,后者不同于西方绘画的外光光调。在这一基础认识下,沈忱在2005-2008年开始了“灰色”系列。但沈忱认为水墨画是早于现代主义的一种单色画,像晕染或墨分五色,中国画中的墨色的黑白灰三种色域,并非“无色”,实际上是一种“有色”,这种“有色”,又是以灰色调为中心的。

当灰色调的现代性探索到这一步时,沈忱的下一步以色彩为中心的实验,就不再是一个超越中西绘画观念的问题,而是在自己的语言起点上进一步扩展。这一起点自2009年以后的“复色”系列,由灰色进一步扩展到复色的实验。所谓“复色”,不仅指不同的颜色或单色的不同色层的覆盖导致的复合色,而是指一种有色彩的灰色或灰度倾向。这一转变仍是在沈忱从水墨的灰色到丙烯的灰色的基础上,从丙烯的灰色扩展到复合色基础上的灰色实验。这是基于沈忱对于色彩理论的认识。他在水墨作为单一的纯灰色的实验中,发现西画的对比色关系中事实上存在一种多色彩复合后的灰色,当两种或三种对比色,按照水性薄涂的方法重叠后,会产生一种复色中的灰色,或者复色的灰度倾向。两种对比色相加,比如,红色加绿色,黄色加紫色等,会出现不同于水墨纯灰色的灰色;若两种颜色在同一分布上相加的量不同,会基于某一比重高的色,色域上产生一种倾向性的灰,比如红的多绿的少,灰就偏红或偏暖。但不管偏向何种颜色,覆盖合成灰的原始色就不存在了。

朱其认为,沈忱这一灰调的丙烯抽象,某种意义上,正在进入一种“微知觉”的视域,即当灰度、色域递变以及区域分际,超出了日常的一般感觉所能瞬间辨识的阈限,实际上对画面的辨识就不是靠一般审美感知所能捕捉,而是进入了一种对抽象的微知觉视域的辨识。由此,沈忱的灰调系列进入了一种我称之为“知觉抽象”的领域。这一领域是抽象表现主义和极简主义之后所能扩展的一个仅剩的抽象领域,阿格尼丝·马丁的中后期,就属于这一类的抽象。从水墨到丙烯,这一转化并不被看作一种转向西方后与中国传统的断裂,而是看作一种通往普世现代性的抽象途径,由美学上的文化视角转向绘画观念在笔性和色彩上的本体实验。这事实上同时超越了中西绘画未竟的现代主义。沈忱不仅越出了水墨的现代主义曾经的边界,事实上,同时越出了西方现代主义的抽象边界,其标志即进入了一种知觉抽象的视域,这一阈限的创造以及语言经验,即便西方画家抵达的亦为数不多。尤其在复色灰或复合色域的灰度向度等领域,沈忱创造了一种独有的抽象经验。这一抽象方式重新整合了中西体系中的绘画要素,使两者汇合于一个更深层次的纯粹视域。”

今格空间从2019年开始,陆续推出了沈忱创作生涯的三个阶段的重要研究性展览:“书写:1980年代抽象水墨”、“日记:1990年代实验丙烯”、“无题:2000年以来的创作”。而本次展览是从另一个纬度对艺术家“灰色时期”创作的一次主题性研究。展览精选了从2005年“灰色时期”以来的10件作品,着重研究和体现其有关“灰色”的理念和意义,展示了沈忱四十年创作生涯的另一条线索。

从水墨到丙烯,艺术家仍以“灰色”即水墨灰色和复合灰色为创作原色,从对材料性水墨的阔延和超越到非材料性水墨的探索和实践,继而脱离水墨但升华了水墨精神的感知绘画,是贯穿其艺术实践的另一个关键性部分。

艺术评论家朱其在他的《超越感知的抽象阈限》一文中对沈忱作品的灰色作过精辟的分析和论述:“水颜料的薄涂,墨迹覆盖后的不同色层,依然透出层层底色。这一水墨中层层晕染覆盖后的透明“墨层”,不仅具有一种纯白和极黑之间中国式的灰色调,而且有一种光调,后者不同于西方绘画的外光光调。在这一基础认识下,沈忱在2005-2008年开始了“灰色”系列。但沈忱认为水墨画是早于现代主义的一种单色画,像晕染或墨分五色,中国画中的墨色的黑白灰三种色域,并非“无色”,实际上是一种“有色”,这种“有色”,又是以灰色调为中心的。

当灰色调的现代性探索到这一步时,沈忱的下一步以色彩为中心的实验,就不再是一个超越中西绘画观念的问题,而是在自己的语言起点上进一步扩展。这一起点自2009年以后的“复色”系列,由灰色进一步扩展到复色的实验。所谓“复色”,不仅指不同的颜色或单色的不同色层的覆盖导致的复合色,而是指一种有色彩的灰色或灰度倾向。这一转变仍是在沈忱从水墨的灰色到丙烯的灰色的基础上,从丙烯的灰色扩展到复合色基础上的灰色实验。这是基于沈忱对于色彩理论的认识。他在水墨作为单一的纯灰色的实验中,发现西画的对比色关系中事实上存在一种多色彩复合后的灰色,当两种或三种对比色,按照水性薄涂的方法重叠后,会产生一种复色中的灰色,或者复色的灰度倾向。两种对比色相加,比如,红色加绿色,黄色加紫色等,会出现不同于水墨纯灰色的灰色;若两种颜色在同一分布上相加的量不同,会基于某一比重高的色,色域上产生一种倾向性的灰,比如红的多绿的少,灰就偏红或偏暖。但不管偏向何种颜色,覆盖合成灰的原始色就不存在了。

朱其认为,沈忱这一灰调的丙烯抽象,某种意义上,正在进入一种“微知觉”的视域,即当灰度、色域递变以及区域分际,超出了日常的一般感觉所能瞬间辨识的阈限,实际上对画面的辨识就不是靠一般审美感知所能捕捉,而是进入了一种对抽象的微知觉视域的辨识。由此,沈忱的灰调系列进入了一种我称之为“知觉抽象”的领域。这一领域是抽象表现主义和极简主义之后所能扩展的一个仅剩的抽象领域,阿格尼丝·马丁的中后期,就属于这一类的抽象。从水墨到丙烯,这一转化并不被看作一种转向西方后与中国传统的断裂,而是看作一种通往普世现代性的抽象途径,由美学上的文化视角转向绘画观念在笔性和色彩上的本体实验。这事实上同时超越了中西绘画未竟的现代主义。沈忱不仅越出了水墨的现代主义曾经的边界,事实上,同时越出了西方现代主义的抽象边界,其标志即进入了一种知觉抽象的视域,这一阈限的创造以及语言经验,即便西方画家抵达的亦为数不多。尤其在复色灰或复合色域的灰度向度等领域,沈忱创造了一种独有的抽象经验。这一抽象方式重新整合了中西体系中的绘画要素,使两者汇合于一个更深层次的纯粹视域。”

上一篇: 中国当代艺术年鉴展(上海)2021

下一篇: 过去、厂和记忆——刘玉涛个展

最新展讯