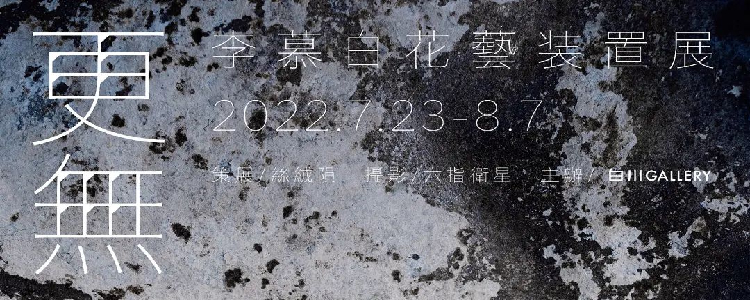

更 無

花朵、枝蔓看似柔弱,生命力却强韧;钢铁坚硬,在更强大的外力面前也会不堪一击。当两者被引入一室,置于一龛,会是怎样一幅图景?当两者相缠相依,死生相据,又应以怎样的方式去观看?

李慕白师从自成一派的日本花道家上野雄次,而上野的花道最有魅力之处,正在于其并不从属于任何门类,力求突破花道艺术的界限。

本次展览主题为“更无”,“更”,易也,改也,花器皆由废弃回收物易容而来;“无”,以无称有,实为无中生有,创作即从无到有之过程。萌蘖于废旧金属回收中心的一次偶遇,看似闲来之笔,不如说恰好成为李慕白多年研习传统花道后,意欲突破之契机。

在回收中心,李慕白感受到的,是超乎寻常的巨大悲伤⎯⎯金属经由更为强大外力的处置,形变为具有异质感的“怪物”。横截的,纵剖的力,被反复拉扯的,压缩的力……要处理的,不仅仅是如何消解目睹那一工业废墟图景所带来的巨大情感冲击,为凝结着震惊、愤怒与悲悯等复杂情绪的力造出内心的缓冲地带,也一再回归到时光遗民和拾荒者的精神母题,暴力的挽歌,与想要收集孩童国度纯真宝藏的天真之心。于是,李慕白一次次回到这里,在废弃金属堆里翻翻找找,带回属于他的“花器”,也成为了回收中心的唯一“散客”。

变形⎯⎯花、藤、崖柏,质地虽不同,却依循各自生命体生长所需的自然之力(即便生命从中消逝,其生命历程也被死亡从形式上刻印,从而固定下来),与受力的“怪物”并置于同一空间,形成饶有趣味或令人深思的一组组生与死的关系。

日本传统花艺追求侘寂,有其定式与限制。此次李慕白的创作则有意识地打破经验、技法的桎梏,摒弃长期研习形成的惯性,更多遵从内心直觉,这一点从材料的选择到最终的作品都有所体现。又如,传统花艺在创作过程中需注意排除影子的干扰,而李慕白的创作在此破局⎯⎯在花材、器皿之外,不排斥在需要时择取影子作为新“材料”,使影子成为“形”的一部分。于是我们看到作品《谛》里形似莫比乌斯环的无尽追索⎯⎯形与影巧妙地连结,构成一组相互依存的新的关系,也似把“生死”凝缩于一次观看:花是无影灯,崖柏的影子让人在此看见“无”。有形之物与无形之物共舞,有生命之物与无生命之物彼此观照。

李慕白的作品当然不乏源自中国古典经典意象的美学表达,如作品《空山》,取一枯竹而搬来空山,取一落花而借得流水,其背后裸裎自然界令人叹服的力量⎯⎯曲竹,相争所致,弱为与强相适共生而变弯曲。取弱竹,又有怜悯之心,观无常而有常。

此竹仍有故事,春来一日,李慕白发现许多豆粒大小的螳螂,自枯竭而死的空竹中爬出,一物死,新生命诞生,生与死在这一小小剧场交错与接续,令人惊奇震撼之余,感慨生命在终结之后,依然可成为其他生命的庇护所。

由此,亦引出贯穿本次展览的一个议题⎯⎯生与死。花与铁,时间在两者身上呈现出不同的流逝速度,花的钟表,铁的钟表,若此种并置成立,我们是否还要以既定的线性方式观察和感知时间?在每一件作品的微观宇宙内,时间感的错位显得尤其迷人。

李慕白的作品凝结着他对生命的切身感受。如作品《花火》中生命力的慨然喷射,无法不让人联想到诗人狄兰·托马斯“穿过绿色茎管催动花朵的力”,生死的演变与自然的四季交替融为一体;而作品《组曲:归于一》则展现了花朵由生而死的不同进程,有重复,有褶皱,有变奏,有最终相同的结局。

展览埋设的时间线,还包括无法贯穿展期的花期⎯⎯观看也因此具有了迷惑性⎯⎯在不同日期前来看展,所见也不同。花朵处在生命的不同历程,每时每刻都在生长或凋谢,你见到它的生,未必能一窥它的死。有时间的话,你或许可以隔几天再来看一次乃至多次,会有不同感受⎯⎯既是同一个展,也是另一个展。

上野雄次说过:“能切身感知生命的只有两个时刻,‘生’和‘死’,而在我看来,最极致的生,就是在死的那一瞬间。哪怕花儿单纯美好的状态只看到一瞬,它迅速死去也使得先前领略过的美更加令人怀念。”

而将花儿迅速的死与锈铁缓慢的生,置于一件作品内部进行探讨,死便同时呈现出不同时态,所以迷人⎯⎯几十件钟表,彼此调校生命的时刻,而我们⎯⎯另一内置钟表的生命体⎯⎯的观看至多只是粗略地截取了时间的一个小小切片。

这次的作品中还呈现出丰富的内在音乐性。在作品《赋格》中,铁片不同程度的锈迹,呈现出复调性的陶釉肌理,也可反观陶器作品的釉面时常表现的铁锈质感;《组曲:归于一》中的由生而死,由赞歌而挽歌,八朵生长速度不一的花,宛若命运交响曲的不同声部,而床垫的弹簧结构本身似乎也是复调、变奏的拟态;《无声祭》使用的花材里有枯干的豆荚⎯⎯一件自然形成的原生乐器。

我在观看作品《追忆》时获得了类似长途跋涉之后的休憩一般的惬意与舒心,专注于对一朵郁金香姿态的十多种凝视,而忽略这块“红色的画布”其实由铁皮桶抻开平铺而成的事实。这孩童式的一笔,可以引来大卫·霍克尼式的纯真,而纯真,可能正是对复杂情感至为简洁、隐秘的连接方式,纯真是回归,也是疗愈⎯⎯而疗愈,也是这次展览的重要内核。

我想,展览里的任何一件作品,乃至它们全部,都无法还原李慕白身处偌大回收中心时内心的那种悲伤⎯⎯让我们再次回到那场景⎯⎯那是个正午,工人们去休息了,整个空空荡荡的场地内鸦雀无声,不,要凝神谛听,你有没有听见,那由堆积如山的金属垃圾中传来的,遭遗弃之物的哀鸣?弃物的深处仿佛带有来到回收中心之前的记忆⎯⎯曾作为弹簧床、煤气罐和汽车排气管存在着,长期被人类使用的记忆。

某种意义上,李慕白的作品仿佛末世预言⎯⎯有一天,当地球不再宜居而遭人类遗弃,这些巨大,残损,破碎的结构,或金属怪物被拆解后的肢体四处散落,而花朵就在这现代文明的骸骨里兀自生长,终于摆脱人类的观赏。

生命的历程无论长与短,终归只是宇宙的瞬息,而美可以永存。

——丝绒陨

2022年7月

上一篇: 匠器流光慈城古建筑文化展

下一篇: 谭军个展:观沙岭

最新展讯