“多余的工夫”是在无意义中坚持对意义的信仰

文/丛涛

“多余的工夫”是裴晓对自己艺术创作的调侃,也许有点消极,但消极中有一种“热闹场中众人向前我落后”的味道。资本化与产业化的当代艺术体制讲求效率,创作的时髦说法叫项目,这不仅是灵光消逝的问题,而是思维观念的转变,甚至是艺术本质的遮蔽。用当下时髦的说法,艺术圈也内卷,那种“十日画一水,五日画一石”的状态,以及在这种状态中滋养出来的丰富细腻的内在世界、与古今天地共鸣的精神力量,都成了古典的理想,与当代渐行渐远。在这个意义上,“多余的工夫”值得片刻思考。

如何具体到人和作品的层面理解“多余的工夫”呢?首先,就裴晓的个体经历而言,“多余的工夫”是一个找回精神依托和个体价值的过程。裴晓2001年毕业于中央美术学院版画系,那是艺术培训行业的萌芽期,直到2008年,他在这个行业最繁荣的时候选择了退出,回归艺术家身份。显然,商业经营的成功无法平衡精神上的失落,把艺术简化为技术的过程不仅违背价值观,日复一日地重复更加剧了撕裂的痛苦。裴晓最终的选择,至少说明他对于“艺术是什么”仍抱有信仰。通过长时间把自己浸入一件重复性的工作,裴晓逐渐恢复了眼、手、心的感知能力,也逐渐在不确定性的过程中找到了确定的方向。裴晓最初的作品,往往要画三、四个月,虽然他对于媒介材料的迷恋仍然与他早年版画经验中对于石版肌理的兴趣有关,但对于当时急于摆脱而又深陷迷茫的艺术家而言,寻找的过程比明确的答案更重要。“多余的工夫”是在无意义中坚持对意义的信仰。

就作品风格而言,裴晓通过“多余的工夫”,摆脱了那种“稳”、“准”、“狠”的艺术表达模式,这种模式中有学院传统的影子,在很长一段时间左右了基础美术教育的方向。裴晓的作品往往始于生活中一个具象的瞬间,据说他在电脑中储存了大量随手拍摄的照片,并通过浏览它们激发创作的灵感。随着创作过程的深入,最初的形象越来越模糊,“多余的工夫”是不断加减挪移的过程,并且无法预知何时应该停笔宣告作品的完成。与那种具有确定性表达模式的创作过程不同,裴晓其实是在不确定性中保持了一种开放和生发的结构,最初的视觉体验、对于物象本身的感知、过程中各种未知因素的介入,以及艺术家主体精神的流变隐显,期待让这些关系最终达到一种平衡状态,是裴晓在“磨洋工”时始终保持敏锐和兴奋的原因。

裴晓展出作品中对于媒介材料的迷恋,以及最终呈现的抽象风格,很容易让人联想到“物派”艺术和“色域”艺术,但考虑艺术表达不能忽略特定社会文化语境的联系。艺术家裴晓的表达既不是在现代主义的语境中展开,同样也不止于揭示物的“原始状态”和“听其自然”。“多余的工夫”只有在当代的中国艺术语境中才有意义,这种意义是对于理性主义和商业主义的主动疏离,是以感性的方式重建物质性与精神性的关系,弥合现代社会中内在与外在世界的割裂。

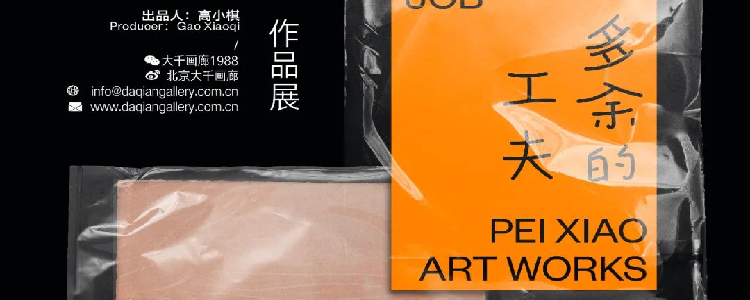

2022年3月26日(周六),“多余的工夫:裴晓作品展”于在大千画廊正式开展。展览由北京大学社会学系博士后、青年艺术史学者、策展人丛涛担任策展,展出艺术家裴晓创作的包括“岩”“竹”“沙”等在内的系列作品。在艺术家裴晓看来,个体对自我的关注及由此生长出的某种“疏离”,或许正是另一种风景的入口。

上一篇: 月之边缘,日出的两种速度

下一篇: 森山大道——記憶·記錄

最新展讯