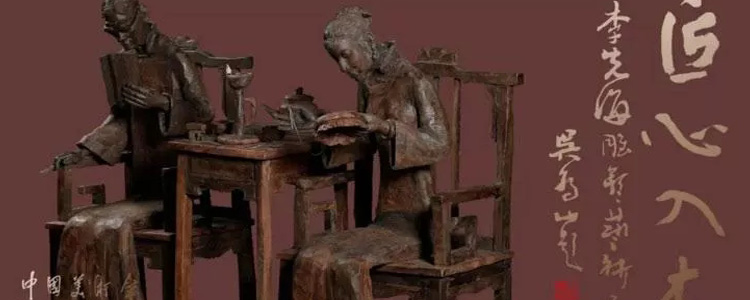

木头里的深情

我第一次看到李先海先生的木雕是在第十一届全国美展评审的现场。从初评、复评、终评,我作为评委一直在关注。其原因,是他的作品有着鲜明的个人风格,在众多的作品中,一目了然地“跳出来”,其造型既有民间朴野的真趣,也体现出作者对现代主义创作意念的自我认知。当然,更为感人的是作者从生活的深处获得情感的源泉,体悟着那些老百姓平实而淳朴的生存与生活状态。在安静的、祥和的情境中,实现一个艺术家对人生和艺术的理解与表现。

之后不久,我组织当代艺术家赴法国举办展览,李先海被列入其中。他的作品在法国大皇宫的灯光下,和那些来自学院、雕塑院的作品相比较,显然叙说了一位不受潮流影响,独立特行的艺术家的思考与探索。仿佛一个走在山路上的人,在不断寻找方向,踏着荆棘,为自己踩出了一条蜿蜒、曲折而脉络清晰的路。

这条路是他自己走出来的。

李先海没有进过专业美术学院,但这不要紧,古代的匠师们也都没有进过。他是自学、自悟、自创。我看过他早期的绘画和雕刻。追求生理结构、比例关系,学习西方现代造型,有不少作品还颇有现代艺术的构成感,通过几何块面的刻削所建构的立体形态,颇似20世纪初西方艺术家的形式。但总是在表现气质和风格上与李先海的内在精神不相契。这种形式中掩盖不了内容的空泛,使得李先海自己也变得不自信。因为,话是从自己嘴里讲的,但不是内心发出的。活儿是自己干的,但不是自己的真切感受。

没有考据过,先海是从何时开始表现那些留存于自己的生活记忆中的郎中、磨刀的、卖糖葫芦的……在他的乌木雕刻中,安贫乐道的读书人,恩爱相守的夫妻,是那么的平静淡泊;悲天悯人的杜少陵是那么的充满诗意……

先海的造型不为构造、比例所囿,别出心裁,自我造型,随心所欲。然而,刻刀所致,则形神毕现。他的造型,常采取扁平的形体,且简约鲜明,如中国画写意中的一笔,具有符号化特征。这是从民间木刻中演化而来的造型方式,而这种表现方式也反过来影响着他的观察方式,久而久之,形成风格。

先海作品中的人物比例都是拉长了的,仿佛生命的影子,那些农耕社会情境下的过往,既实在又恍惚,使得乌木也随之有了生命而被定格。

先海作品中的表情,有着夸张的意味、木讷、大笑、酸楚、温厚……从民间木雕、彩塑、剪纸中获得诸多灵感。

李先海先生寡言,然明澈的眼神和勤劳、灵巧的手所创造的一切,为世界增添了文明时代人们的精神所栖。他爱土地,爱家园,爱人民,爱艺术,爱时代……

他的创造为雕塑艺术的百花园增添了异彩。

吴为山

中国美术馆馆长

2019年1月6日