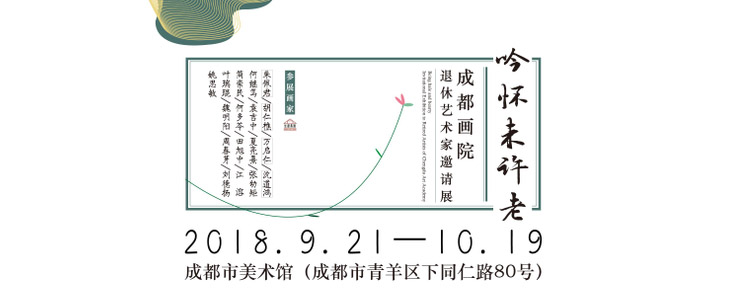

在“支矶石街59号”四合院

张颖川

我是1985年上半年从成都科技报调到成都画院的,一晃三十多年都过去了,感慨“岁月如梭转瞬逝”!记得当年人人都是上班族,天天到画院来“工作”,大家喜欢从支矶石街侧门进进出出。那时候我们用“支矶石街59号”作为成都画院的常用通讯地址,感兴趣甚至自豪这条小街一块“支矶石”有几千年来的古老历史传说,支矶石街59号四合院似乎跟这个历史文化传统有相关的联系……

成都画院1980年6月成立,是上世纪文化大革命以后全国成立起来的第一所画院,80年代是成都画院发展的第一个黄金期,它以老中青画家组合,学院派艺术风格与地方艺术创作融汇,国画、油画、版画不同画种兼容并存的特点在当时全国以传统国画为主流的画院建设中独具新兴风貌。这一时期成都画院在艺术创作方面的成就我曾经做过一个粗略的数据记录:

从1980年到1990年十年间,画院先后选送1000多幅作品参加国内外各种类型美术展100余次。其中1人作品获国际奖,有10人次分别在全国重要美展中获金牌、银牌、铜牌、三等奖、优秀作品奖、鼓励奖,14人次在全国范围内的省市联展以及各种类型的专题画展中分别获二等奖、三等奖、优秀作品奖,40人次分别在省级各种画展中获油画“金秋杯”、国画“金龙奖”、三等奖、优秀作品奖。同时有5人先后在美国、日本、德国、新加波、马来西亚等国家和香港、台湾地区举办了约20次个人画展及联展。中国美术馆、中国奥委会、毛主席纪念堂、中国军事博物馆、中国画研究院、美国旧金山文化中心、比利时美术馆、日本福冈美术馆、泰中友协、菲律宾汉文化中心、新加波艺术学院、新加坡国家博物馆等等许多国内外文化机构收藏了成都画院画家创作的作品。同时画院还在全省聘请了21位德高望重的著名老书画家为艺术顾问,在全市聘请了33名有所成就的中青年书画家为院外画师。画院经常组织各种学术讲座、艺术交流座谈会,国内外美术家代表团和美术史学者、著名书画家经常来画院访问,当时一些国家领导人和省、市各级领导干部也经常到画院指导工作,还积极参与笔墨书画交流。20世纪80年代的成都画院是成都地区美术创作的活动中心,创作室的画家们被誉为四川地区参加国家大型主流艺术展览会拿奖牌较多有实力的创作团体。当时在这里产生了许多在全国有影响力的著名作品,其中一批在语言表现形式方面的创新建树以及富于时代活力审美思想的绘画成为我国现代美术史上的优秀代表作。

我们画院的第二个发展的黄金期应该是在2000年以后,画院成立学术委员会,清理历年藏画,维修改造院址建筑,建立美术馆,制定对外公开招聘艺术人才制度,实施一系列国家文化事业体制改革方案,上下齐心合力热情积极地振兴改变90年代画院在新形势下遭遇困境的低谷状态。事实求是地说,2000年以后成都画院在体制改革方面所做出的努力和开放的力度位于全国诸画院前列……

今天,当年在国家重要的大展中荣获大奖的一群著名艺术家,已经名载现代绘画史册的名流大家,为寻求创新和变革途径热情奋斗的同仁们回到了自己曾经工作生活过并为之做出有意义建设的四合院,在下同仁路80号新建立起来的成都市美术馆举办作品回顾展,这时候人面依旧笑春风,夕阳还看晚霞红。陈列在展览厅里艺术作品盎然鲜活,风格各异,独具生动。说一句当年我们在这个四合院工作室里常常爱讲的一句大白话:大家画画其实都有认真想法的,都没有停止过思考,没有停止过画笔……

作为在成都画院环境中培养成长起来的艺术评论家,我见证了当年当时发生的诸多故事诸多现象,包括故事中纠结焦虑的痛苦,兴奋自豪的昂扬和不屈服的吃苦精神,以及由这些故事和现象所串联链接起来一段本土文化历史。可以这样结论:上世纪80年代文化大革命结束后,国内社会各界各个领域百废待兴,在当时中国现代文化复兴运动的热潮里,美术界的艺术家们十分敏感活跃,他们走在新时代的大道上,面对时代潮流所推波出来的机遇和挑战,满怀创造激情,创新自信。为我们成都画院支矶石街59号四合院的画家群体骄傲,他们承当了一代人的文化历史使命,努力创造出了表现一个时代精神的新艺术。