返魅与超越——《浮世》刘传宝个展的艺术史学意义

文/徐玖

自尼采作为西方神本主义文化的发难者对固有的价值体系提出挑战,至今已一个世纪有余。现代主义艺术通过对个体意识、情感和欲念的肯定,守护生命体验、精神反应和心理需求的联系;而60年代出现的后现代主义,则抛弃了现代主义的权威性,不再承认精英和大众之间的二元文化对立,中心性、主体性等受到怀疑和消解。如果我们以此观望现代主义-后现代主义的脉络,可以看到再现技术与复制技术的可重复性生产否定了传统艺术的原创性和独一性,使艺术以一种速成游戏的方式迅速下移到大众意识形态中。与此同时,工业化的几何结构物象转换为审美渴望。艺术创作通过对客观物象的分解重构、简化抽象,最终创造了异质于客体的形式,消解了客体描述与语义指向的纯造型画面——即克莱夫·贝尔的“有意味的形式”。另一方面,杜尚则引导人们走向另一条颠覆之路,确立了一条非技术性原则的艺术倾向,使创造行为和过程有了相当的独立性。在其指引下,二战后西方出现了波普艺术、集艺术、装置艺术、行为艺术等。形成一种后现代的文化景观。

但是,现代主义——后现代主义作为一种全球化语境,在不同地区并非呈现出独一的必选的线性迭进。它给当下的中国,提供了反思自身艺术的现代进程的机会。任何尝试超越现代性的努力必须考虑自身立场同这个艺术进程中尚未达成共识的问题相联系,否则,后现代主义在中国就会变成一块文本主导的“飞地”。所以,自85新潮滥觞,中国用十几年走完西方百年艺术历程的野心无疑是狭隘与被动的,亦并非独一的单轴选择。当下中国呈现出的多元的艺术价值判断有其自身的合理性,这种合理性应该放置在“后殖民主义”的大语境中去分析。而这种“非迭代”的多元路径与欧洲对后现代主义浪潮的回撤有着异境同声的映射关系。人们意识到创造符号形式的有限性、符号的不确定性、解释的模糊性等大众困境。所以80年代,架上艺术在后现代语境下重新解读自身,至此新表现主义、新波普主义等等在“以新为归”的形式中再生。新一代艺术家挪用或者改造前人的风格和样式,以制作并呈现能为观众感知的画面作为表达手段。可以看作是架上绘画从艺术走向非艺术、从有形作品走向无形作品过程中的一种驻足修正。其中,新表现主义作为波普艺术和极少主义的反动,以表现自我为主旨,在画面、笔法、情调等方面显示了对上世纪初的表现主义的回归倾向,但由于两者所处的不同时代,故在艺术思想、题材选择、表现手法上并不雷同。它在理论上回纳存在主义的哲学观念,在实践中学习抽象表现主义的艺术传统,探索内容、色彩、形式的自我语言,追求一种简单踊跃的美学风格,讲究绘画过程的情感突发和即兴处理,竭力主张还绘画以本来面目。而这一回撤与修正的动向,亦是中国当下多元艺术风貌中的主力一元,可以看作新表现主义在中国的殊途同归与遥相呼应,这也正是刘传宝先生导引的2017年第四届“另世界”艺术展中“返魅”主题的由来。

刘传宝先生从荷尔蒙——城殇这一创作进程在形式上由传统架上画布逐步递进到综合材质的运用,其内容呈现的是以色彩和图像的文化象征为标志的,仍具有现代性批判的惯性。随时光消逝,城市中的人的价值并没有因为物质的增殖而同步,反而由一种价值感的升腾转而跌落尘埃。城市不仅在制造繁荣,也在制造人类共同生存环境和生存状态的恶梦。个人的主体性一方面在不断被强化,另一方面又越来越机械的嵌入到工业资本的工艺流程中。这是刘传宝先生在上几次个展呈现出的主要创作思路。在近期作品中,他使用了相同的铝板材料,这使得他的作品获得了一种“谱系”的延续,强化了他要表达的精神和语境。这种材料谱系实际上同样是艺术创作的资源之一。材料和图像、心理,三者都具有历史与文化的维度,具有发展的可能性。传统的现实主义艺术和当下的波普艺术主要依靠图像的资源,而现代主义与跨代的新表现主义主要依靠心理性资源。材料作为资源其实是艺术家通过“物”走近世界本源的方式,是一种建立在知觉基础上的哲学性思考。

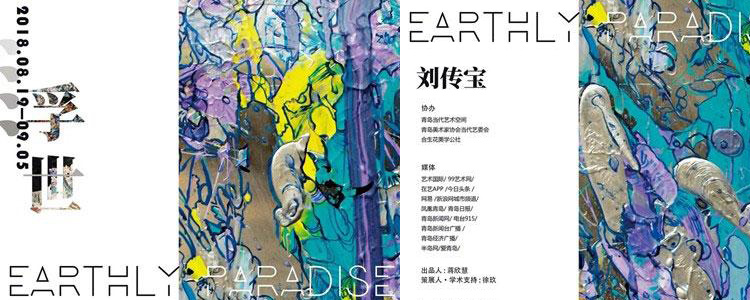

同时对材料的运用使作品具有丰富的视觉质感,这是指通过材料质地的制作及对物体表面的处理产生视觉上的感觉。由此,丰富的肌理感成为从《城殇》到《浮世》作品的鲜明特色,这种肌理感不同于设计艺术中的肌理,不是工艺性的机械排列,并非装饰性的审美作用。刘传宝作品中的肌理,给我们带来视觉上的极大冲击。肌理与色彩的融合与对撞,远望的动感气势与细节的粗犷质地,强化了画面宏观结构与微观质感的视觉对比。但肌理的呈现规律,从《城殇》中的偶发形态(人类造物形态)进入《浮世》中的偶发形态与几何形态(宇宙造物形态)并置,其内在联系隐含了作品视角的飞升。其作品色调由灰暗提升到黄绿蓝黑交响,也提示着主题角度的调整。再者,“城市系列·侵蚀”系列中的散点——-“像飞机一样,俯视、平视、仰视……像地图,飞来飞去。还可以选择局部(刘传宝顺子访谈录)”其实早已隐秘预示了新一次个展的视角的继续上升。

今年的《浮世》个展,具象与非具象的并置统一并非从人本角度出发探寻意义,而是将视角提升到造物者的高度,抚摸地球生命的命运。这是由人到城市再到宇宙拷问的一次内容上的飞跃。人类的任何文化形态,都是人与终极的对话,古今艺术家始终在思考人与宇宙的关系。他们调动不同资源,从不同的艺术角度无限接近人类命运的场域。如果说现代主义艺术如西西弗斯的自证与救赎,那新表现主义就像关注推石姿态的近镜头。而《浮世》呈现出的远视角,则是山顶对人的回望,这是一种从巴别塔尖到上帝视角的上升。刘传宝新作呈现出的宇宙感,已超越了德国与美国的新表现主义的靶点,将绘画性的回归从自然与人本的二元中跳离,从而进入俯视人类命运的新视角,从而具有中国艺术乃至当代艺术中少有的恢宏感。

这种对宇宙统一与无限的认识和对人类命运的下探,体现在《浮世》对于具象的海面的描述与非具象的艳色泼彩中。他的作品具有极为独特的精神气质,这种精神从海水出发,像蒸汽一样上升,进而与天合为整体,那种只有在高空中或万物初造时才能呈现的图像给观者无限启示。由此,艺术家引领我们走出现代主义的观天问地,而是给予我们一种超常规的宇宙视角的全新话语。这样的作品已悄然超越了现代艺术话语体系中有关城市苦难的个体诉说,进而促使人类超越琐碎日常的瞬间性与现场性,反思个体生命的短暂与人类整体的命运。

我们回溯85一代的艺术家,在艺术表达的层面,主要采用了一些表层的象征性符号,来表达一代人对于人类命运的困惑和社会发展进程中的失落与调侃。刘传宝先生作为中国85新潮一代的青岛典型艺术家代表,业已突破这层迷墙,通过他对艺术材料的理解和艺术表达方式的蹊径,更为深入有力地进入了人类命运的远端回望。《浮世》系列更与格哈德·里希特(Gerhard Richter)的抽象作品有着呼吸节律上的异同——形式上的相似性与坐标上的超越。我们不禁感慨,无问西东,艺术家作为人类最为敏感的创造性群体,对于永恒主题的诠释与启迪,愈显珍贵。

籍此综上,刘传宝先生在绘画本体上体现为不断的视觉智慧的深度开拓,使用视觉方式进行实验性推进。作品中呈现出一种尊重个体经验又超越表象再现、注重精神提升的艺术特质,充满了一种在多样的材质边界地带构建绘画新的价值的探寻,也充满了视觉文化可能获得新的社会性与终极性的探索。在具象与抽象、绘画与新材质、人性与宇宙的关系这些问题不仅在西方艺术同时也在中国艺术面前存在的时代,他的作品所具有的艺术史学意义也深值我们关注。