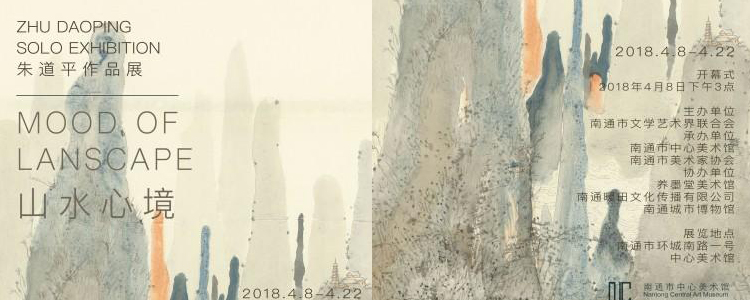

自叙

文:朱道平

我生在佳木繁阴的浙江山区台州黄岩县城,少年时代随父母移居江南古都金陵,那是家居玄武湖畔鸡鸣山东侧的一个大院里,闲暇常与小伙伴们爬上后院高高的古城墙,远眺后湖烟柳,如梦如幻的湖光山色,敲打着我对艺术尚懵懂无知的心扉。

往事如烟,二十余年后,我工作所在的南京书画院恰恰坐落在这往昔我常眺望的湖中央小岛上,这也许是命运给我的最好回报吧。多年来,与湖中佳境悟对相悦,留下多少美好记忆。

我是1980年画院刚成立时调入的。入院初期,对传统绘画研究较多,从傅抱石、黄宾虹追至石涛、梅清,进而到王蒙、董源,吸收不少传统的养分,同时也不断外出写生,从大自然中体悟到许多东西。其后,我的绘画逐步从对传统的学习、体悟进而转到对自己性灵,思想的表达上来。当然,这期间也包含着自己学养、认识的提高,对传统、创造的再学习和再体悟的不断深化。传统中国画家学习和创造的方法乃至追求的方向,大体上是相似的,不同的是个人认识的程度各有千秋,另外就是如何把自己的体悟用绘画语言表达出来,表达不出来一切都是零。有人画了几十年还是一个画匠,有人却能在较短的时日中达到许多人一辈子也达不到的境界。绘画强调个人的艺术感受,这种感受往往很微妙,包括一个画家的发展方向,也是很微妙的,没有既定的路可走,有时心灵的一个细微闪光点就会改变你的发展方向,促使你投入新的探索。也惟其如此,绘画对我们才有如此千变万化和吸引力。同时,一个画家的艺术气质、学养智慧和身体状况,也综合决定了它的艺术状态。寻求最佳的艺术状态,创作出自己具有代表性的作品是画家的共同追求。我的画,大部分是在心境比较宁静、愉悦的环境中创作的。我喜欢边作画边听音乐,这使思路活跃起来,全身心沉浸在线条交纵、水墨变幻的韵律世界中,这种状态下的作品也显得有精神、有灵气。在我的体会中,我感到心浮则易气躁,画也有火药味,心静则画有静气。中国画讲究笔墨的韵致、意境的悠远、品味的脱俗、追求这一切,入静是首要一条,作品是画家情感的产物和结晶。正因为如此,不画自己不感兴趣的画,不在自己情思索然时勉强作画,是我创作的一个信条。每个画家都有自己独到的生活领悟和生活层面,撷取自己最有感情的素材来创作,才能扬长避短,画出属于自己的面貌的作品,另一方面,强化自己的绘画的表现形式和表现力度,使之发挥到极致,是我作画的又一信条。深入下去,充分而淋漓尽致地发挥出自己的特有的风格,并将其推到极致,使繁复者更繁复,简淡者更简淡,精细者更精细,才能有强烈的艺术感染力。艺术作品最怕的是四平八稳,面面俱到而又什么都不深入的平庸之作。