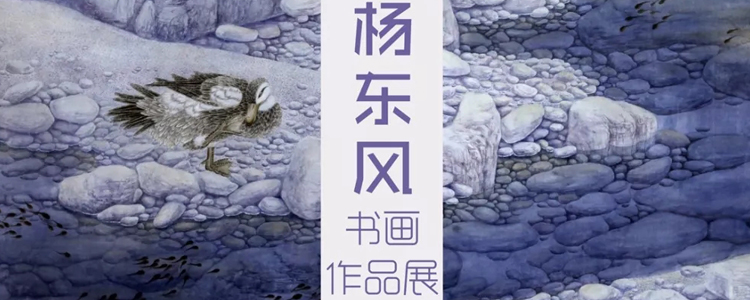

安静的力量

吾言:“时间太老,现实太旧,如不创新,灰尘和瓦砾就是我们的未来。”读杨东风的作品,不禁又心在此境。

杨东风的画是东方的,当下的,也是自己的。她说自己作画已三十年了,但读她的画,感觉她是刚刚进入绘画森林,目光是好奇的,反应是机敏的,心境是无染的,她有从彼岸到此岸的感觉,不是用笔,而是用心映照眼前的世界,她呈现的东西,干净,明亮,静谧,澄澈,有来自清凉世界的幽寂气韵,令人有瞬间远离都市红尘之感。艺术品的终极功用是什么呢?就是这种不必准备的一瞬,让你的心一闪而出现难言的空间,仿佛“离开”了,也仿佛“到达”了。杨东风的画有此“一击”的力量,在此种语境中,她是画家中的“自己”,独自亮于尘世一隅,她心中的“新”是明确的。比如她的石水系列中的《静静的河滩》(建议改名《红尘之外》),水,石,生灵,不论动与静,都是安宁的;不论万世永在还是临时到来,都是自足的;不论出自历史还是出自现实,都是心灵的。再比如《品高唯恐纤尘染》,翩飞的蝴蝶,寂美的花草,墨色的汉字,都是在明净不染的“新心境”下折射出来的,它们被“新心境”洗了一遍,就如宋朝的现实被苏东坡的心“洗”过一遍一样,有价值的东西凝聚了,结晶了,不朽了。细细读杨东风的画,很想说:“我的前进可能到不了山顶,但光明必然在现实中诞生。”杨东风画作中的光明已经诞生,它正在指向山顶,这是珍贵的,相信这种珍贵的指向已经激醒和正在更多激醒杨东风旺盛的创新力量,我们有理由充满巨大的期待。

杨东风的创作面前也横呈着整个东方美术面临的根本问题,即“世界语境”问题。现在世界一体化了,有两种强烈的东西到达了东方:油画和雕塑。这两种艺术样式以色彩的强烈和形体的强烈进逼整个东方美术,在大的审美平台上,中国美术突然出现了前所未有的“死胡同”的感觉,一些惯性传承的理念受到挑战,特别是,中国纸上美术怎么办?如何显出自己的优势?读杨东风的作品,能明确看见她的思考、探索和收获。杨东风的工笔画《品高自由丹青约》(建议改名《栖居之美》),其中所显示的温馨和禅意, 以及笔触中的“东方的干净‘’和‘’东方的少”,正使中国本土艺术的独立性崛起出来。还有杨东风的隶书,她的隶书写得有点“正”,为什么写得有点‘’正‘’?隶书在东汉达到高峰以后,隋唐元明历代几无造就,清人异军突起,使隶书向“崩溃”方向移动,形成灿烂之势,这个“隶书崩溃”的清代遗韵漫延而下,今人争相延袭,“崩溃”更胜,几乎变成书法界的私家经验,不但开始脱离大众,也开始脱离读书人,令人忧虑。但杨东风的隶书却是在否定“化腐朽为神奇”和肯定“化神奇为神奇”语境上,不是说她已到达了什么位置,而是说她表达出了思考和方向的选择,她的前进也是指向山顶的。

环世而顾,东方这块土地上,在画册、展览和美术评论中,所有夸张的大词都已用尽,并不断重复出现,“大师”、“巨匠”、“开创性”,这些光环随意罩在众多作者的头上,但“大”“巨”“开创”真的出现了吗?浮躁的功利情怀对作品的伟大和不朽起不了一丝一毫作用,人人骑在现实的马上,时间却能分得出谁是英雄。因此,对她的作品,这里不用耸人听闻的夸耀大词,只有真切的期待,世云“每逢大事有静气”,杨东风在书画这件“大事”上体现了她的静气,她有一扇最深处的门已经打开,里面幽深的月亮正在放射着光明,这种光明照耀着她的作品,这是杨东风不动声色的魅力。

刘以林

2017年9月22日,莲花山,巨石小屋