尚天潇自幼爱书画,苦读经年,累试得进入中国美术学院深造,得学士学位,为求精晋而北上,入中央美院攻读硕士、博士学位,几多春秋,不忘初心,始得书画之形神,诚可贵也。近年受聘于四川美术学院,为谢故乡养育之恩,谨选些许字画,以求贤达之高见,略述数语如前,以壮此举,尚请识者雅正。

“阳春召我以烟晨,大块假我以文章”。天潇的书、画、印作品,在此草长茑飞的季节缤纷呈现,宛如“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”,给人畅快愉悦的精神享受。其作既大篇开合,又酝藉婉约,既带给人完整性的民族史诗般壮阔咏叹,又富于当代性真切的人文关怀。以“象”入书,以“书”入画,书画成篆,篆印书画。这当是天潇书画印一体,独具生面的个性识别谱系。

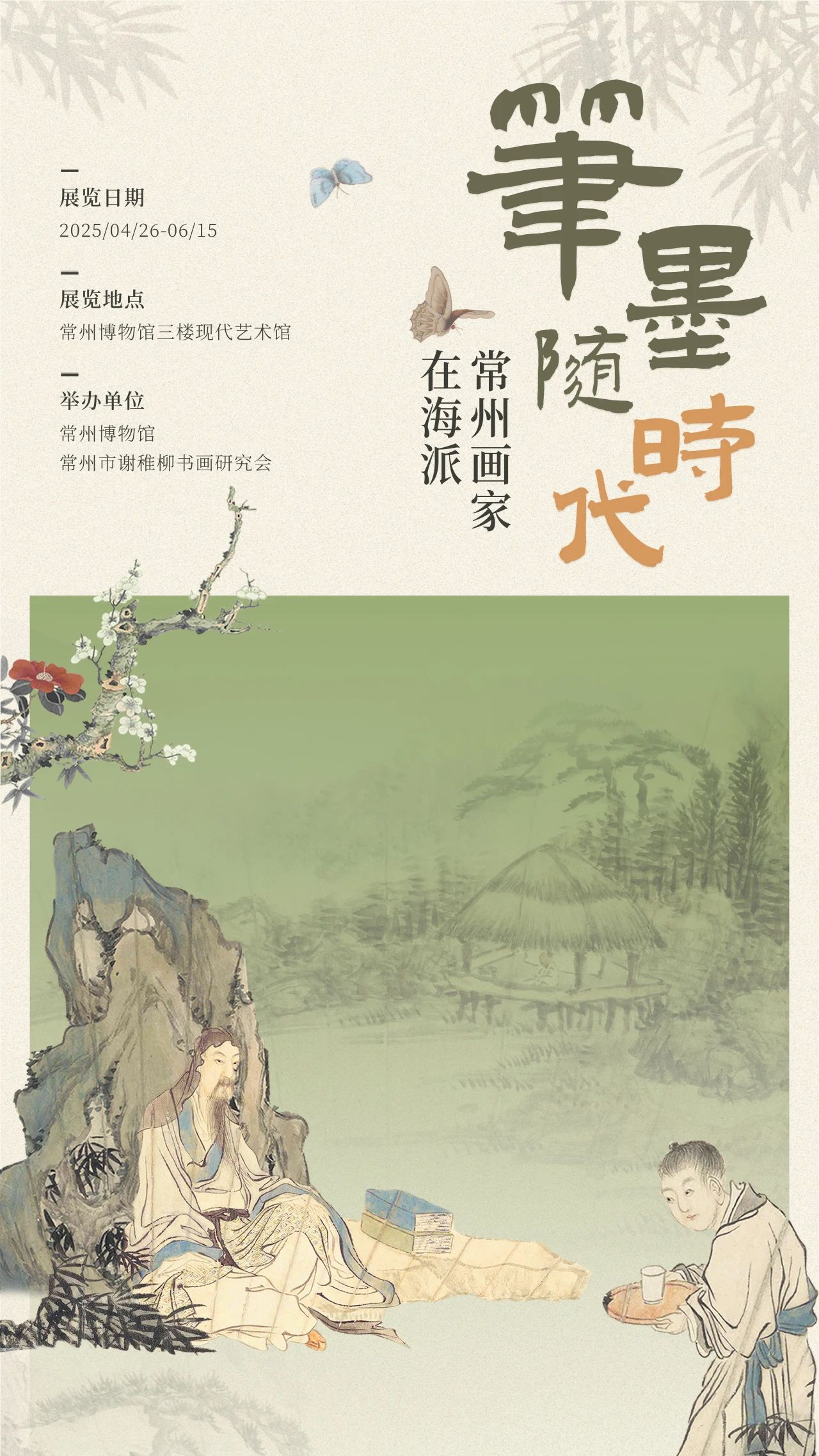

中国书画艺术源远流长,历久弥新,在历史发展的长河中记录时代,表现时代。而天潇的书画印创作,正是传承创新,熔铸当代之印墙。

“海到天边天作岸,山登绝顶我为峰”。期待天潇在自我塑造的漫漫历程中,不断编织那幅更加美丽而结实的图案。

和天潇相识已经二十多年了。这二十多年也是各自在专业上求索、奋进的时段。青春已逐渐远去,艺术人生行旅半途之时,总是要重新审视、掂量一下自己,歇歇脚,再出发。这是天潇此次展览的目的。

天潇的求艺之路经历了从老家到津门、杭州、北京再到重庆的复杂转益,他的创作也从书法篆刻到山水、工笔花鸟再到书法篆刻,期间的反复与反刍可谓曲折蜿蜒。这是一段艰辛的历程,也是一次无法复制的人生际遇、一笔珍贵的财富。在此期间,他阅历名师、跨越不同的行当,接受他们的影响和训练,见证并亲身体验了当下中国传统艺术主流意识形态、创作形态的基本格局和路径。当然,也成就了我们今天看到的他的各种艺术创作的样式、面貌。

天潇的书法碑帖兼修、融汇南北,既有南方注重笔墨线条的锤炼优势,又不乏北方注重碑体造型的特点。前者见精微、见技术,丝丝入扣、招招见血,使他在各个方向上腕力“抖得开”、“拉得起”,该做的基本功夫的绝不含糊,但又不是斤斤于琐碎小节的纯“动作派”——把书写仅仅视为一些操作动作的集合,而是有一种气弇力长的排闼之气贯穿其中,线务沉厚扎实却能郁勃畅扬、飞沙走石,表现处一种动态连贯、气势撼人的视觉美感。

而碑体造型的内涵不仅包括其碑体创作的各式作品,更在于那种如山体垒石般的点画所欲表达的意象与想象——作为一种视觉造型语言,它是传统碑体点画的自然延伸,又超出碑学的规范之外、有所新造。具体地说,那是一种自我与想象的结合,一种阐发式的解读和递进,其中蕴含着创作者对于传统与现代的双向思索与探求,即将点画转化为视觉造型,在黑与白的切割、碰撞中寻求书法新的视觉张力的展现。所以,它们呈现出来的面目既是我们熟悉的、又带有陌生的含义。

由此推论,天潇的碑体与草体书法,区分之处只在外示的样式,其本质的东西却是一个,这就是与传统拉开距离的崭新造型和本色于传统的高质量的点画线条的匹配,前者为外示,后者为本质。因此,仅就方法论而言,这是一种极为明显的“中体西用”。

篆刻是天潇在中国美术学院读书时极为师生称道的当家本领。他早年的一些根基于传统的作品,无论就刀法趣味、还是就其字法章法来说,都非常入味、非常地道。一时靓丽风光,堪称浙派篆刻的后劲。凭着这个能力,当年的天潇——这个二十多岁的小伙子获准加入了西泠印社,成为印社历史上少见的年轻会员。

不过,近年以来,天潇似乎并不满足于过去的荣光,而是给自己设定了更为高迈的目标。最近十年里,天潇的篆刻很少参加展览一类的活动,与他的书法一样,他把自己的篆刻理想置于传统与现代的交界面,希望在交界处的行走能够拓展出与历史传统相异的更为阔大的表现空间。

就像赵之谦当年也曾尝试过几何拼图式的书法,向前走两步不是什么坏事,不行,可以再回退过来。问题是,回退过来的那个我,已不是从前的那个我,可能与未知由此而获得。天潇的努力应该抱有这个想法。所以,在我看来,天潇的篆刻现在处在一个探索的沉潜期。在渊之时的沉潜,目的是为了飞龙在天的那一次辉煌的腾耀。做艺术的人和真正懂艺术的人,都应该习惯于这个过程。

艺术史绵延到今天,人们不得不面对着传统艺术碎片化的问题,尤其是通讯交流工具的不断更新以及快餐式阅读的流行,更是加剧了这种碎片化朝向更为零碎、琐碎的方向推进。在“似乎每个人说得都有道理”的时代里,“大一统”的传统意识、经典现代主义意识一步步地走向崩塌,代之而起的是各种简装版、速成版的所谓艺术。这是传统艺术的真正危机所在,当此之时,如天潇一般经历过最完整之传统教育与学院教育,并能秉持独立见解、独立实践的艺术家,恰恰是这个行业里最为倚重的核心力量,是最有能力担当这一历史使命的重要成员之一。愿天潇珍之、惜之,着力行之。