文章评述

文 / 曾彬

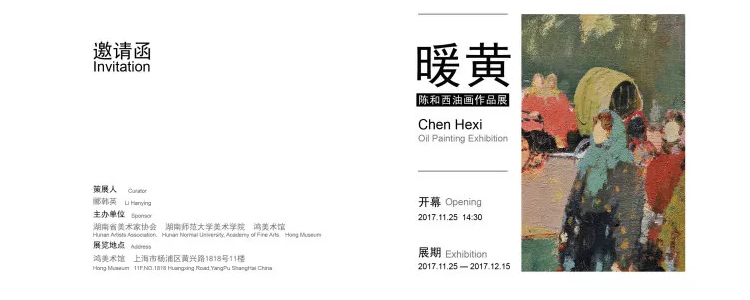

艺术作品不是镜子,然而又像镜子一样通过某种“特质”反观我们所感知的自然。古往今来,无论是“外师造化、中得心源”,还是“搜尽奇峰打草稿”,写生对于获取创作素材、激发创作灵感、锤炼绘画语言,都起着举足轻重的作用。对于风景画家陈和西来说,写生于其艺术探索,承载着特殊的意义,已然成为其艺术生涯中的重要一环。从他的一系列写生作品中,我们也能察觉到他那份独到的思考与感悟。

“一千个读者,就有一千个哈姆雷特”,对于写生来说,创作者对它的思考与定位不同,写生的意义与价值也不尽相同。在很长一段时间里,特别是在观念艺术和当代艺术盛行的一段时期,许多画者更倾向于室内创作,亦或用照片替代日常写生,在他们的观念里,写生已经失去了部分绘画的作用,而照片可以取而代之。在这一点上,陈和西有着不同的体会,在他看来,室外写生是艺术创作不可缺少的一部分,也是需要始终“坚守”的一部分。陈和西画风景已经多年了,每一年他都会给自己腾出时间进行写生采风,不论是严寒酷暑还是冰天雪地,无论条件如何艰苦,他都会在野外写生画画。

陈和西对写生的热爱缘于他对写生与创作不一样的理解。在他看来,写生面对自然,自然界中的一草一树、一丘一壑,丰富多彩,千变万化,充满了生机与活力。大自然中的点点滴滴,尽管它们有可能是不完整的甚至是不起眼的,但其丰富的细节和充沛的活力却是室内创作难以想象和编造的。而照片写生尽管能从不同角度呈现景色的细节,取景也相对较为完整,然而也有其自身的局限性,如数码定位的色彩破坏了画者对于色彩的选择性和灵敏度,而图示化的过于完整在很大程度上也扼制了创作者的想象力,从而影响了创作的主观性和自由发挥。

古人云:“登山、观海即看真山真水,不亲眼目睹山水气象,便不能得山水之性情,不得山水之性情,便无画家性情,如此而往,便不可使绘画作品获得气韵生动的境界”,车尔尼雪夫斯基也曾说“艺术源于生活,又高于生活”。从某种程度上说,写生的魅力往往缘于其所面对的鲜活之物,这种“鲜活”是室内创作难以编造的,也是“照片写生”所难以启迪的。创作理应集画者的所思所虑,然后也应回到自然与生活本身,忽视了这一点,创作往往缺乏生机与活力,这也是陈和西始终坚持写生,把创作与写生融合起来的原因之一。

“智者乐水,仁者乐山”,写生面对自然物象,实际上是自我心灵与所观物象对话交流的一个过程。外出写生并非娱乐,它需要画者融入到当地的风土人情里去体察感悟。陈和西每到一处,都不急于作画,而是花上半天到一天的时间去细细品味当地的地域特色和人文环境;在作画之前,他又是走走停停、思索再三,直到找到“心动”的元素,进而初步构思,才开始下笔。自然界中的生机之物,陈和西总是毫不犹豫地抓住它,摇曳的花草、恬静的原野、闲适的人群、嬉闹的小狗、耕耘的农夫,这些日常生活中常见却极易被忽视的景色经常出现在他的画面中。在他的笔下,一切都显得那么清新悠然,亲切熟悉。其画面呈现出的浓郁生活气息也总是让人眼前一亮,使人获得内心的充盈和心灵的平静。

陈和西总是以独特的眼光去审视自然,从中欣赏和发现色彩与线条之间的新颖和谐。

陈和西乐于写生,但绝不盲从。写生面对自然,“写胸中之山、抒胸中之意”。在写生中,陈和西也经常运用自我提炼的语言形式去把握自然对象,对画面进行较为大胆的主观处理。在描绘南方乡村题材上,陈和西也找到了一套适合自己的表现方法:譬如在处理物象形态时,他更多的不是去关注物象的明暗、光影以及结构之间的细微塑造,而是在整体观察的基础上,采用一种类似剪影式的方法对物象进行归纳概括,借助物象之间的疏密安排、综合穿插、主次搭配等方式呈现景色生动的气韵和优美的节奏。譬如在经营画面色彩时,他更多的不是着眼于对象的固有色,而是色块与色块之间微妙的关系、韵律、节奏。在他的画笔下,赋予变化的灰色面也从形体中游离出来,成为了一些表现性元素。譬如在画面布局上,他以色造型,发挥色彩与线条本身的张力对物象进行表现抒发,特别注重画面的虚实关系和色彩冷暖之间的微妙对比,将线的造型功能和表现功能合二为一,借以营造安静而优雅的意境。

陈和西似乎并不满足于追求事物的外在模拟和形似,而是尽力表达出某种内在风格神韵,他的作品既不是被动的去描摹对象,也不是随意的主观创作。正如瑞士思想家阿米尔曾说“一片自然风景是一个心灵的境界”,国画大师石涛也曾说:“山川使予代山川而言也,山川与予神遇而迹化也。”陈和西的写生创作实际上是建立在直接体会的基础之上,自我生命情调与自然景象交融互渗的一个过程。

英国评论家理查兹曾说:“一个诗人的创作不仅仅来源于他的生活经历,也来源于他能运用自如的语言。”对于绘画也是如此,题材的选择固然反映出画者的审美好尚,技法语言也同时反映了他的价值选择。在长期的写生过程中,陈和西致力于油画底面色的研究,并将其运用到写生创作中,形成了自己独具特色的艺术语言,其作品也以其强烈的识别性而备受关注。

作为一种新颖的艺术手法,底色作画的魅力很大程度上缘于其所呈现的偶然性,它的形色既不来自于客观对象本身,也不来自于主观臆造,而是建立在一定艺术理念上的随机行为。艺术语言的形成往往伴随着相应艺术手法的更迭,底色作画也使陈和西的写生方式发生了变化:如在起稿的过程中,陈和西采用的是一种打腹稿的形式,它有点类似于石涛的“搜尽奇峰打草稿”,即在起稿之前先构思,做到心中有数,(这也是为什么陈和西在写生之前要花上很长时间熟悉当地地域特色和人文环境的原因之一)。具体到写生过程中,由于底色本身蕴含了丰富的形色关系,在起稿时,陈和西不以线起稿,而是从黑白灰、色彩、以及造型的大关系着手,以色造型。所以当我们观其作画时,首先映入眼帘的不是物象的形态,而是大小的色块以及一些作为基调参考的黑白点。至于物象的形态则是伴随作画过程的推进慢慢凸显,观者如不了解这种作画方式,往往会“一头雾水”,不知其所云。在把握整个画面时,由于底色本身具有丰富的肌理效果,为了更好的利用底色,陈和西在尊重对象的基础上,用扇形笔对底色或保留、或覆盖、或半覆盖。通过这种方式,对象的具象与底色的抽象,对象的似与底色的不似恰如其分的形成一个整体,也正恰和了齐白石老人说过的一句话:“妙在似与不似之间。”

当然,陈和西对底色技法的演绎与他的艺术理念和写生感受是一脉相承的,与他扎实的绘画功底也是分不开的。在写生过程中,底色的运用是有选择性的,底色所呈现的偶然性也是可支配的。在这一过程中,自然生活是底色作画的源泉,为其提供源源不断的题材与灵感;自我个人修养是底色作画的保障,没有扎实的绘画基础是很难经营好底色的,对底色的运用往往陷入了其“表”而忽视了其“里”,甚至适得其反,很难达到艺术的高度;当然这里所言的修养既包括了画者对造型、色彩、透视的掌握,也包含了画者的审美态度、审美情感、艺术理念与追求。至于底色的作用,一方面,底色本身的形与色在一定程度上能拓宽画者的色域、帮助画者摆脱习惯用色、使画面更加的丰富生动;另一方面,底色也是一个启发,它能激发画者的形象思维,给予画者不一样的作画体验,甚至产生一些意想不到的画面效果。从表现手法上来说,它又是充满魅力的。当然,底面色的经营并不是陈和西的终极目标,它只是绘画中的一个手段。正如陈和西所言:“底面色就像我绘画中的拐杖,依靠它让我在艺术的道路上走得更轻松、更快捷。”

对于许多画家来说,写生停笔的那一刻也意味着写生作品的最终完成,陈和西似乎并不这么认为,尽管他的写生作品从画面的效果与整体氛围上来说都趋于完善,但他仍然认为写生作品应有一个再调整再创作的过程(此次选登的都是陈和西的写生作品)。在他看来,写生具有现场感受的真实性和生动性,但较为急性的写生也会导致其缺乏艺术的完整性,现场的真实并非艺术的真实,而客观的再现也并非艺术的表现。对于写生与创作,他认为创作需要从写生的过程中汲取灵感与活力,而一个完整的写生过程,同样也需要进一步的思考与再创作。对于艺术作品,艺术家总是追求无限的完美,陈和西说:“在写生之余,我会依靠自己多年以来所坚持的美学理念,花费更多的时间对我的画面进行理性的思考和合理的再调整,直到自己满意为止,我认为这样做能提升写生作品的品质,所以我的写生作品即不是完全意义上的写生作品,也不是完全意义的创作作品。”

在写生归来之后,陈和西总是以极大的热情投入到作品的再创作。在这一过程之中,他主要在画面的构成和整体氛围上下功夫。首先,在作品的再创作过程中,他融入了更多写生时的鲜活元素,他并不完全抹去写生时对自然物象的美好记录,而是在原有的基础上进行调整;与其它画者一样,在这一点上,陈和西总是表现得极为“挑剔”,经常是对画面的某个造型、色彩、虚实关系反复的调整,直到满意为止;其次,陈和西还特别注重风景所呈现的独特性与时代性,这一点,主要集中在他对人文风景的描绘上:如人物的动态、穿饰,房屋的地域特征等等。在陈和西的画面中,不同身份的人有着不同的着装,他们或交谈、或休憩、或游玩、或劳作,动与静相互呼应,人与景巧妙交融。为了更好地呈现地域性与时代特征,陈和西也经常翻阅国画、壁画作品以从中汲取某种灵感启示。陈和西说:“画风景所面对的对象几乎是永远不变的,如大地、天空、树木、房屋、山水等,要让风景画具有地貌的独特性和时代性,在这方面我是做了不少功课的,经过多年的努力,在这些方面我有些收获和感悟。”陈和西有过10年绘制连环画的基础,在后期的创作过程中,他也特别注重画面氛围和意境的营造。如为了更好地表达南方品格和南方情怀,他会根据画面的情节需要添加一些小舟、渔民;为了丰富作品的内涵,他也会在画面中添加一些该方面的绘画元素,如农夫、雅士、猫狗等。陈和西的每一张作品,几乎都可以当做一个故事来读,或者更确切的说,他的每一张画都给观者呈现了一份美的意境。

当然,在画室再创作过程中,陈和西也不可避免地把原本较好的写生作品改坏甚至毁掉,但他却依然乐此不疲,在他看来,每一次失败的尝试都会给自己留下深刻的印象,这些都是为下次成功积累经验,只要有突破自我的可能性,画者就应该迎难而上。

艺术贵于探索创新,陈和西的绘画语言一直在变,也经常尝试用不同的手法超越自己。事实上,观察陈和西如此的追求画面“合适的平衡”是一件引人入胜的事,但是,如果你问他为什么要这样画那样改,他也许无法回答。陈和西并不墨守成规,只是摸索着道路前进,在某些时期,他也遇到了一些困难,然而事实证明,试图循规蹈矩和重复创作并不是艺术发展的方向,正是由于陈和西在艺术上不断往前推进或者“离经叛道”,往往使他的作品获得了一种前所未有的新的和谐。

艺术家倾向于以他独特的视角和眼光来观看世界,在艺术的追求上,对于新的观念和新的方法,他们总是乐于去探索发现,永无止境,永不停息。在油画风景的探索上,陈和西走得很坚定,他说“我学习风景画已有二十多年了,这些年来,有过成功的喜悦,也有过不少失败的教训。不管是成功或是失败都没有改变我对风景画的热爱和追求。”事实上,也正是由于他对艺术的挚爱,其孜孜不倦的探索与尝试,对本我绘画精神的不断追求与完善,对自我创作的否定再否定,我们才能欣赏到他那一幅又一幅充满生命力的作品。