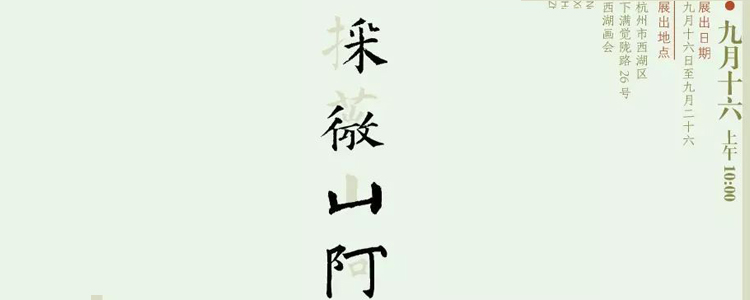

采薇山阿

文/吴沌生

龙游至兰溪,一江相连,古称瀫水,我和久一师共饮一江水。因为地缘的关系,就一直较多地关注着他。从乙酉年冬有幸亲历午社的成立,在西子湖畔一片晶莹洁白飞雪中,认识了久一这位长髪哥哥,到现在已然十多年;那个第一眼,玉树临风,颇有古士子之风的感觉,至今愈发凸显。

久一善诗书画印,笔墨苍劲,风骨清峻。在其用小行书,书自作诗时尤为自然呈现;隶书老辣而略带苦涩,如普洱生茶,多次冲泡之后才能品味到若有若无的甘甜与脉脉的温情。诗书为其涵泳之资,他的画印因诗书的滋养而韵味悠长。

久一长于诗文,在白话盛行之当下,久一数十年如一日勤读古书旧籍,苦于其中,亦乐于其中,颇得文字之髓。用久一的话说,有时觉得自己“能势如破竹,如入无人之境,随心所欲,似无所不能”,这是多年读书积累的自信。点校《余绍宋日记》和整理龙游历代先贤遗著,仅靠有精力是远远不够的,没有扎实的古文字功底和丰厚的人文历史诸多门类修养,再加上坐穿冷板凳的淡定,是难以做到的。自午社到西湖画会,其写就的各种前言、后跋、言事、记游,数量可观,四言如诗经,五言如律诗,或杂言,或骈俪,短言不足,续以长篇,皆曲折委婉,隽永蕴藉,无不记盛事而陈己意,入古韵而出新声。

久一近年多壮游,或从游,或孤往。尝游关中,考辋川之遗迹,寻摩诘之高踪。遂独登太华,入潼关,一吊古战场。又数往巴蜀,行金牛古道、登剑门雄关、过汉中、越秦岭……每至一地,皆有诗纪游,其《写生十渡》云:“铁嶂竞嶙峋,风烟净隔尘。嵯岈斫石骨,披拂扫雲皴。霜重垂丹柿,溪寒老白蘋。生涯随去住,山水最相亲。”《重游终南山》云:“又作终南客,相携入翠微。雨中山路滑,树隙涧泉飞。人语传深霭,溪光散夕晖。欲寻真隐者,谁共叩岩扉。”今虽不如古人游历之艰险,其慕山水之胜,采薇山阿、隐逸山林之心迹,表露无遗。

久一的诗风清刚朗畅又沉郁苍劲,颇有建安之风骨,又有子美之遗响。比起他的游历诗,我更爱读其感慨生活之作。如《尘劳》:“劳劳方未已,何处着闲身。书卷一壶酒,布衣三尺尘。交情分远近,纵迹见疏亲。哀乐中年事,微言岂足陈。”《久客兼以苦热,诗以遣之》:“久客成何事,频年怅滞留,雲山劳梦寐,风雨费绸缪。已负鲲鹏约,难随鸾鹤游。中怀方渺渺,弹铗拭吴钩。”《除夕》:“惯看韶光似水流,不因除夕赋闲愁。闭门长啸心犹壮,弹铗高歌意未休。文字常关酒肉账,丹青都作稻粱谋。东方欲晓人无寐,露重寒深醉倚楼。”这些诗总能在我的心底激起些许涟漪。或许都有困顿蹒跚,偃骞无聊,踽踽独行,历尽苦辛,备尝艰难之共鸣;又因人到中年,感叹岁月无情,前途修远,渺茫莫卜,人生无常的无奈。

久一画以山水名,山势绵延,气象阔大,雲雾氤氲,楼阁茅庵安于山水深处,画中高士,弃智遗身,为久一师自我之写照。久一师写意写实能力俱非同一般,曾同游武当、青城、天台等胜地,我看他写生,状物写景,勾山画水,寥寥几笔而形神俱在。我曾询其方法,久一师说,没什么没什么,多画而已。

山水画之外,久一于花卉清供,人物翎毛,也可完全独立于山水之外,而成为花鸟画家、人物画家。此次编辑在册的是久一师近年来画的人物,多为释道方外之士,造型比例准确而略有夸张,用色绚烂而沉着,笔墨清朗而厚拙。但见画中人物或为长髯炼客,方额宗师;或为山中高士,月下美人。或渔子披蓑,寒江独钓;或野叟戴笠,烟壑孤栖。或林中觅句,沉吟孤屿梅花;或驴背寻诗,来往灞桥风雪。也有颊上添得三毫,殊觉神明爽朗;睛中著来一点,忽尔破壁乘雲。这些画中人物,态度渊沉,目光深邃,分明有一股诗人淡淡的忧伤,这不正是采薇山阿者内在的神情吗?我已然分不清孰是纸上画,孰是画中人,孰是心中画,孰是心中人。

伯夷、叔齐不食周粟,隐于山中,采薇而食,殷商倔强之风骨也;竹林嵇康孤独忧愤,高吟“采薇山阿、散髪岩岫”,借此抒发与现实的不合流态度。采薇山阿,是中国诗人的隐逸传统,寄迹山林,托兴毫素,保持自我的情志和气节,其中自然不免有寂寞悲凉的感怆。久一载笔游山,放情丘壑,寄意林泉,啸傲烟霞,也是对尘浊之世某种不合作和不妥协,这是自古以来有风骨的文人戮力践行的标杆。当久一把展名定为“采薇山阿”时,我一下子就明白了,觉得就是这几个字了,除此没有更贴切的字眼来表达其心志了。