这个展览集结了一批活跃于沪上的艺术家,试图探讨两个问题:一,在不VR就不时髦,不科幻就不前卫的语境下,低技术版本的当代艺术创作,如何能对“重口味”当下人生效?二,在镜头效果往往远超越现场效果,屏幕浏览每每取代对面凝视的现实里,作品的现场为什么依然必须?这两个问题并非为某种回潮的保守主义趣味张目,而是为“技术+娱乐”所带来感官膨胀去魅。毕竟,正如策展人所言:“对于今天忙碌的人群,真正的放松不是放空,而是充分地沉浸。放空只是让身体松弛,而沉浸则是让心灵自由。”而艺术之所以能够让人“沉浸”,并非完全乞灵于“通感”,而更在于启发“想象”。

在技术高扬的时代,艺术将去向何方?是成为附着于物的花边,如同当年栖身于宗教一般安于展现科学的造物,成为新时代的呈现工具;亦或是固守着审美愉悦的职能,却眼看着感官的体验被其他媒介刺激地绝尘而去,难忘项背?如果我们依然相信艺术可以有裨益于心灵的动能,那一定不是无条件的。今天,我们更需要营造一个沉浸式的环境,以某种抑制感官接收强度的自我意志,挪出时间,放下工具,让肉身来至于现场,通过直观地凝视与聆听去感受艺术作为人所创造的“无用的造物”,所蕴含的“可见的灵光”。

“灵光”的概念因为著名学者本雅明的阐发而闻名。本氏用“灵光”这一带有宗教情怀的隐喻,在相当程度上指代艺术品的神秘韵味和受人膜拜的质素。艺术家以职业的敏感去感受这个世界,并用自己独特的波长和调性去发出声音,而每一位观看者,都是以自己独有的频道,通过作品与艺术家进行“耳语”,这无需大屏幕,不用一起鼓掌,更没有弹幕,这种方式已稀松平常又无处不在。今天,人更多通过机器来观察与展现这个可见的世界,通过数字与网络技术编织虚拟化的存在感。因此,本次展览一方面试图正视技术给视觉艺术本身带来的变革,尤其是给那些并非基于工具理性的艺术创作形态带来的变化;另一方面则集中呈现基于身体经验与内在感受的创作样式,以“可见的灵光”象征作者与观者之间更直接的互动关系。

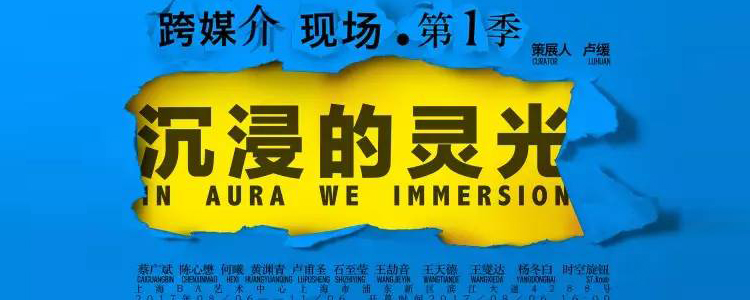

在此基础上,本次展览试图营造“沉浸”的状态。王劼音、卢甫圣、陈心懋、杨冬白、黄渊青、蔡广斌、何曦、王天德、石至莹、王燮达等上海艺术界的中坚力量,强调专注的内在品质以及不具有侵略性的语言气质,他们的作品沉静而不寡淡,丰富而不嘈杂,专注而不保守,跨界而不牵强。在作品的呈现上,我们也摒弃了多余的视觉元素干扰,以衬托作品内在的整一性与丰富性。对于今天忙碌的人群,真正的放松不是放空,而是充分地沉浸。放空只是让身体松弛,而沉浸则是让心灵自由。艺术中的沉浸体验会锁定人的某些感官,从而让思绪和想象肆意飞扬。“沉浸的灵光”在今天则更代表一种将美融入生活的智慧,情感热烈深沉而不矫饰喧嚣,智慧隽永明快而不邀宠于形。