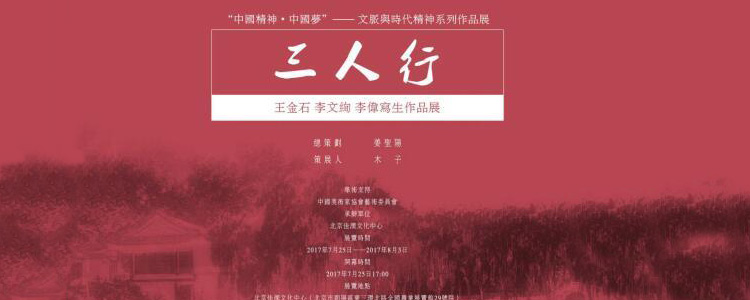

《论语•述而》原文提到:子曰:“三人行,必有我师焉;择其善者而从之,其不善者而改之。”“三”,实为虚数,极言很多。此次展览三位老师巧应三人,实则是对广义上众多同道师友的尊崇。“三人行,必有我师焉;择其善者而从之,其不善者而改之”是文人的一种处世态度和文化精神,是墨客之间相处的一个重要原则。随时注意学习他人的长处,随时以他人缺点引以为戒,多看他人的长处,与人为善,待人宽而责己严,是一种修为。

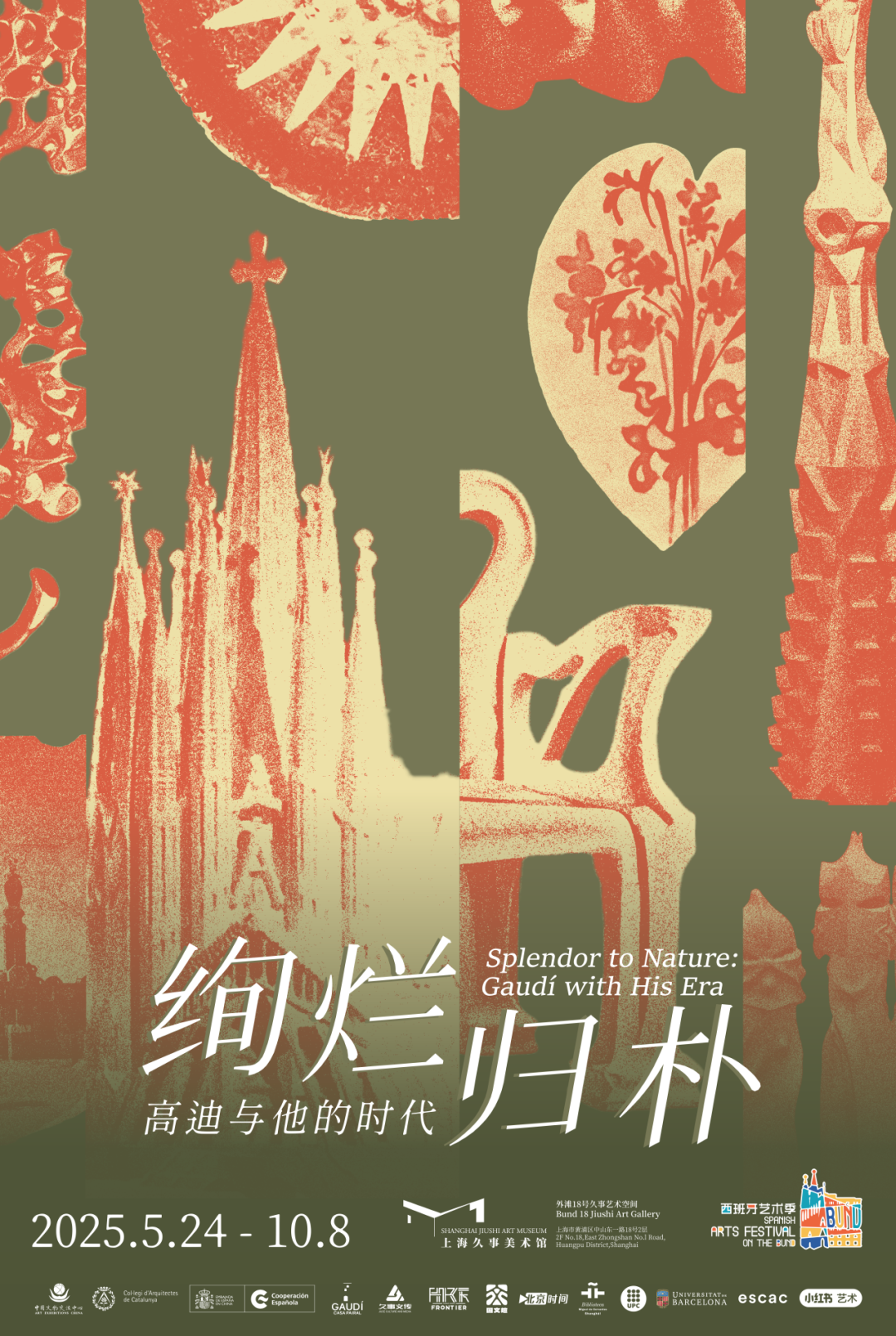

山水写生曾是古代文人师法自然的最重要途径。早在南北朝时期的宗炳就“好山水爱远游”,且“每游山水,往辄忘归”;唐代画家张璪甚至旗帜鲜明地提出“外师造化”;五代画家荆浩在太行山谷画古松,“凡数万本,方得其真”,并在其《笔法记》中提出了“度物象而取其真”的理论;宋代画家郭熙论曰:“天地宝藏所出,仙圣窟宅所隐,奇崛神秀,莫可穷其要妙。欲夺其造化,则莫神于好,莫精于勤,莫大于饱游饫看,历历罗列于胸中。”三位老师遵循文人以山林为友、丘壑为师,走进自然,研究物理,总结画法的规律,不断地从自然中吸取养分,努力创造出多变的绘画风格。

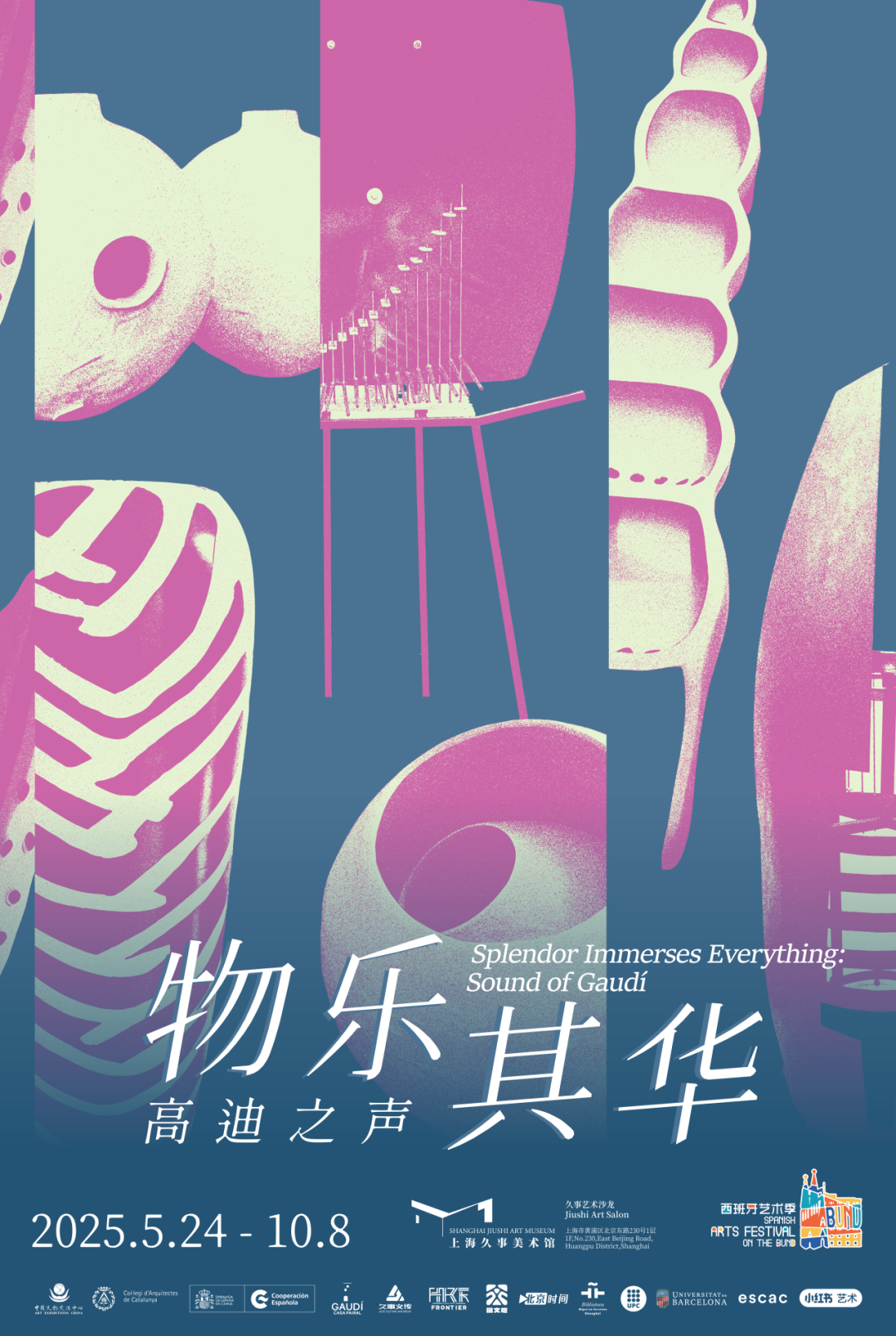

王金石老师湘西写生系列作品笔墨苍润,别开生面,诗意盎然。其写生作品背后总是透出一派清新的自然气息,越是到平淡自得处,越是蕴藉赏心。王金石老师豁达开朗,温柔敦厚,亦仁亦智,有着天然的湘西“山水”性情。他在写生中,不仅深入观察、研究、体验自然,并且时常怀抱着“无我之境”,让“我”与一树一石,一桥一舍,一溪一岗没有分别,满怀真情地体验诗境,妙处不寻自来。落笔时删繁就简,去粗存真,经营出他画中独有的“象外之象,景外之景”——野逸潇散的树木,平静闲适的村落,远而不尽的烟云,浑朴苍茫的青山。其笔力雄健,墨色润采,让观者乘之愈往,识之愈真。他常说,对自然山水的认识、理解和观照有多深,山水画就能画到多深的程度。道不远人。这句简单朴素的话,包含着山水画审美理想、生命追求以及艺术的最高境界;这句话却又如禅门机锋,只有对山水画写生意义深有体会的人,才会了解个中况味,会心一笑。

李文绚老师师古习今。老子《道德经》中所言:“道生一,一生二,二生三,三生万物。”李文绚老师游历世界各地及大江南北,领悟自然中万物的劲力与气韵,勾画出充满生命气息的,从具象到抽象、从有形象到意象的创意过程图。看山似山,看水似水,心中所视,气脉流转。正如他自己所言:“在我的水墨画中,不以描绘客体现象的外向形态的完整与准确为目的,而是通过画中之‘象’去表达一种精神上的境界与格调。中正、平和、朴质、大方、宁静、自然、清丽、雅致是我画中的人文追求,也是我借于绘画而达到修炼人格的目的。

出生陕西的李伟画如其人,笔墨潇洒灵动,鲜活而放松,转笔勾勒间率性自由,落墨为格;画面虚实相间,气象万千,宛如生命音符呼之欲出,层层相染,包罗万象,笔笔有韵,落笔即“生”。他的写生作品方寸乾坤纳万千气象,画中气息淡远飘逸,气韵如烟成霭,不勾云却氤氲弥漫,不见水而溪流淙淙,方寸中气象万千,咫尺间神柔飞扬,不因繁而显厚重,不以少而入空灵。

山水写生是“外师造化”和“中得心源”的过程。画家们通过“外师造化”,使万物形象进入心灵, 即“立万象于胸中”;进而在胸中经过陶铸,赋予新的生命,化为胸中的意象,即“中得心源”。

艺术家简介:

王金石,中国美术家协会会员,文化部中国画学会理事,湖南省美术家协会副主席,湖南师范大学美术学院教授,博士生导师。

李文绚,中国美术家协会会员,厦门大学艺术学院美术系教授,美国亚太艺术研究院特聘教授,中国画专业硕士研究生导师,福建省画院特聘画家。

李伟,中国文联美术艺术中心大型活动部主任、编审,中国画学会理事,中国美术家协会河山画会副秘书长,“九三”学社中央教育文化委员会委员,“九三”画院副院长。