山常青 水常流

刘新

著名画家黄格胜先生的山水画高研班办了好几届,在短短的五六年时间里,骤然间使广西的山水画拥有一个很可观的基层力量和精英队伍,其状至今还在茁壮繁荣、薪火传续。我斗胆放言:广西山水画尤其是写生之风,从来没有像今天这样繁盛过,其原因跟黄格胜先生的影响和带动有直接关系,这个关系中包括漓江画派、高研班和硕士研究生的教学体制。

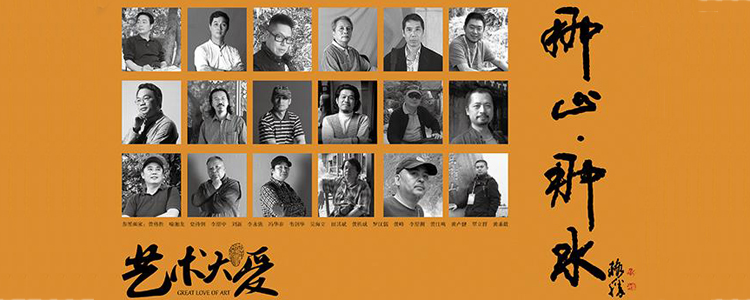

现在时值风华正茂,逐渐耀眼于广西美术界的“那山那水画社”,就是从黄格胜先生山水画高研班里长出来的画会组织,几个起事者在高研班临近结业时,都深感各自的山水画事业已头绪渐开,三五志趣相投者在今后应有一个薪火传续、切磋技艺和谈艺交游的平台。由此起念组建画社,名字就叫成了“那山那水”,有本土情怀,又通俗上口,最初的七八个入会画家都是高研班的同学。

喻湘龙、党持纲、吴海立、韦剑华出身设计,其策划意识渗透画会建设的一切细节:他们制作了服装、信笺、写生背包,还联合了文化公司,组织写生活动,策办年季画展,出版文献、画册,不囿于自家圈子,从容坚定的拓展社会影响,建立乡村写生基地……。不到两年,展览就办了好几个,写生游历已成常态,稍有假期就给队驾车下乡,不分寒暑,一切像模像样,是那种铆足了劲向前干的状态;也因此在专业的社会的口碑很好,尤其入会条件甚严,秉持兴趣至上,培育雅文化,强调写生,鼓励出好画……,这几条硬道理怎么讲都值得大赞。

会员清一色的外行跨界,华丽转身,每个入会画家都是在自己的中年阶段好上了传统笔墨,打通了各自原有的绘画基础或特长,精研笔墨,酷爱写生,游山玩水,改变了自己原本疏于中国画学的那份生命性情。加之入会画家不是同学,就是朋友,交谊无碍,个个性情中人,又都过了小康生活,有闲情于艺术;平时状态就是吃茶喝酒,读闲书,翻画册,听音乐,享受山野清风,涂写尺牍小画,不着急,不偷懒、什么国展大展,几级美术师,无足挂齿……这实在是画水墨最好的年龄和状态。假以时日,他们还会再进入一个诗书画印的传统修为的讲究里,就凭这些人的聪颖悟性和拦不住的热爱,以及中华传统文化的魅力,未来的“那山那水画社”一定会更好玩,毕竟过去京派海派的画家们也是这么过日子的。

在学校里习画是近现代社会的搞法,过去靠的是游学和画会画社的滋养,这个传统具有人情味,也容易聚养才情兴趣,“那山那水画社”的氛围和成绩即是这种物以类聚的结果。近读苏东坡《书渊明<羲农去我久>诗后》,知道苏东坡爱陶渊明诗到了“独好”的地步,但陶诗不多,就这不多的诗他也复读过多遍。一天,有朋友送他一部陶诗大字本,他满心喜欢,再复读,这时他就产生一种惟恐过早读完而无以自遣的心理,于是只在解乏解闷时才读,而且每回只读一篇……。好读书好到这个份上,少有!东坡先生告诉我:好书要节制的读,以此保证好的享受是细水长流,也以此保证每回读阅总有新鲜的感受。

画会的生存和玩法不也相仿同理吗?事物的演进有一种境界就是痴爱和细水长流!所谓才气,跟一个人的生命状态有直接关系,也是一种生命状态顺带出来的东西。科班于画画就是一个文凭问题,跟艺术没有半点关系,我喜欢“那山那水画社”这帮朋友,就是因为他们身上有这种真正的超越科班的爱好,有一种游历半辈以后自觉跑回来的选择,就为一个满足,那就是对笔墨魅力的认同和追求。

周有光年轻时在美国见过爱因斯坦,在一起闲聊过,聊什么,忘了,只记得一句,爱翁跟他讲:人的才华往往在业余处。

2016年9月11日写于南湖闲来无事,又晃到了青山小镇,这个城市一隅的方寸之地总能给人带来意外的惊喜。

刚刚经历寒潮冷雨的长沙总算迎来了一个阳光暖意的日子,我们再次走进了青山小镇,遇到了一个令人意外的年轻人,向老大与他一见如故,俩人饶有兴致地交谈了起来。

我坐在一旁听着,听一个关于读书写字画画抚琴与物对话的私庐故事。

于是有了这一次的“私庐静渡”。

年轻的生命里藏着年长的灵魂。

在没有见到刘籍云之前先见了他的画,心想着这些画一定是个五十岁以上的年长画家画出来的,谁知道见着本人的时候才知道竟然是这么年轻的画家。

刘籍云,单从名字来,就有着藏不住的古意,再听其言语,赏其作品,分明就是一位古代文人。看到刘籍云本人,看到他日常创作的空间,看到他的作品,看到他的古琴时,我的脑海里一下子出现了王维《竹里馆》的画面:独坐幽篁里,弹琴复长啸。深林人不知,明月来相照。

可以想象某一个清夜里,刘籍云在周围有丛竹依傍的山房里独坐,研习书画,再轻抚一曲,哪怕只有明月为伴,也能意兴尽致。

苏轼曾赞王维所作的诗与画:味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。

少来读王维的诗,惊觉其画意跃然然于纸,但他的画已是稀世之物,难得一见,因此难以论证“画中有诗”的真实,今日见刘籍云的画倒也补了“画中有诗”的这遗憾。

刘籍云画蝉,画出了“倚仗柴门外,临风听暮蝉”的悠闲,他画竹子画出了“上窗风动竹,月微明”的意境,他画蝴蝶画出了“庄周梦蝶”的精义……这真真就是画里有诗的境地呀!

普鲁斯特说:“如果艺术家没有深入到精神的静谧的深处,就无法对其作品进行深化….真正的艺术家必须摒弃表象,探求深在的一切,在这种思考的 深度下,被思考的思想才能选择全面反映思想的词语。

刘籍云是那个深入到精神的静谧的深处的艺术家。他的画承了古意,又不全然是表皮的仿照,他决不会将自己的想象囿于某一公式的藩篱里;他作画的对象是生活中再常见不过的自然景象真实事物,但他勤于思考擅于深掘,他以自己的技艺与领悟力让这种真实达到某种深度并超越了外在的表象,每一个蛰居的生命在他的画纸上舒展开来,获得新的生气。

他的画渗着意蕴,流动而空灵,往往意态优而闲,布势疏朗,藏着老灵魂,他有诗心富禅意,并不曾刻意遣词造句,随手拈来,便是诗,便是意。

看刘籍云的画,仿佛不须任何言语,就已然与它们发生了默契。

他的身体里住着一位年长的灵魂。

逛一次刘籍云的朋友圈,就像是穿越回了那个诗意盎然的时代,全当是复记了一遍唐诗宋词。

他在朋友圈里给三十岁的自己写文记录:

三十功名 八千里路

一卷丹青 潇潇雨处

魏风晋帖 琴唯已故

他在盛夏夜里写这样的诗篇:

繁灯物华,携笔归来夏时节。

一池香径,庭院无处清香著。

反复读反复咀嚼,怎么都不像一个86年出生的年轻人写出来的,在我常规的认知里,这个年纪的年轻人不应该大多数都在为工作事业生活奔走,出入于灯红酒绿中么,哪里有得这样与时不入的逸致。所以,我执意地认为,他的身体里住在一位年长者,否则没法解释他笔踪里的措思。

他用镜头记录周围生活,也绝不是随手拍,而是讲究画面构图,精心地捕捉光影,画作外之画面又是一幅画;即便是生活琐碎,也能清新如诗,情致自然,含意不尽,大有“骞帷览物华”的情境。

这些美都来自于艺术家本人不知不觉的真实感。

当老友们潜泳喘息于汹涌的声色世界里时,刘籍云却静居于私庐中过着自己向往的生活,然后找到深处的自己。

博尔赫斯想象的天堂是一座图书馆的样子,一座可以住人的图书馆,如果刘籍云也曾想象天堂的样子,那么应该就是一座可以住人可以书画可以抚琴的私庐吧。

刘籍云呈现和代表了85后年轻人里某一种少有的状态,他有自己鲜明的独立人格,有自己独立的世界,正如他与老友的对话。

老友说:“你有一个你自己的世界。”

刘籍云:“世界不就是自己的吗。”

“世界不就是自己的吗”,带着点明显的傲气,细细体会,又带着点哲学的味道。

作为85后的一代,刘籍云的身上有着与同龄人明显不同的气质,这种气质归于他的阅历,归于他的心性,归于他的沉淀。

谁都曾年少轻狂,不知天高地厚过,带着一腔的艺术热情造访各种名家,毫无背景毫无资历的他吃了无数闭门羹,遭到了无数的冷嘲热讽,他也从不退缩;他背着一把古琴,拖着一个拉杆箱匆匆然北上,势要“不作为不回头”。他自己称之为这是执念。

正是这种执念,让他在吃了无数闭门羹后还能保持对艺术长久的热忱,他先后师从刘迪耕先生、李凤龙先生、萧剑先生、赵学伦先生,每一位老师都在他的从艺道路上给了无私的帮助,或者牵着他走进艺术之门,或者指引他走上正路,或者帮助其正确认识现代绘画的创作。还有古琴恩师叶汉声,不教绘画教琴艺,还教了他技艺以外最多的东西,教会了他处世,教会了他怎样慰藉心灵,教会了他如何找到自己。

正是这种执念,他在入京的第一年里从未踏足过北京任何的名胜风景区,旁人借着来北京学艺的机会顺便把整个北京城转了个遍,但他深知自己来这里的目的,他不是游客,他来这儿是必须学到和获得的。当然,他也终不负自己所望。

人活一世,该有些风骨、气质才好。古琴是有着至少三千年以上历史的传统乐器,嵇康称其“众器之中,琴德最优”, 琴音的松沉旷远,能让人雪躁静心,琴乐的洁净精微,能让人感发心志,化导不平之气、升华心灵意境。或许是常年与古琴为伴的缘故,刘籍云的身上也有着与古琴接近的品德,当人们在钢筋水泥堆砌起来的牢笼里竞相为孔方兄奔走于世时,他却穿行于闹市,心中亦陶然,有一种难得的隐逸气质和清寂情怀。

他游心于恬淡之境,清静无为,顺应事物的自然本性而不夹杂私心成见,所以他比同龄人活得更清更净。

但他又不是故作姿态,与人疏离,非要显示出与众不同。与之对话,你会发现他很少谈及人们热衷的八卦话题;谈及世故人伦,他也显示出自己的清醒和坚定;走出私庐,他会讨论柴米油盐酱醋茶,回归了不少烟火气;回想起自己第一次看到大海时的欣喜,他笑称自己是“土包子”;而在回忆初获成就第一次回家时母亲摘豆角的场景,他又一度陷入了深深的沉默,之后忍不住热泪盈眶……之于隐逸脱俗的艺术家之前,他首先是个“人”。

这个居于人海,未曾刻意标榜,不跟随不盲目不膜拜而自有主张的年轻艺术家,用了一种少见的处世态度、深厚的艺术修养诠释了自己所想,逾十载丹青路的百般滋味终将沉淀为三十而立的“私庐静渡”。