序言

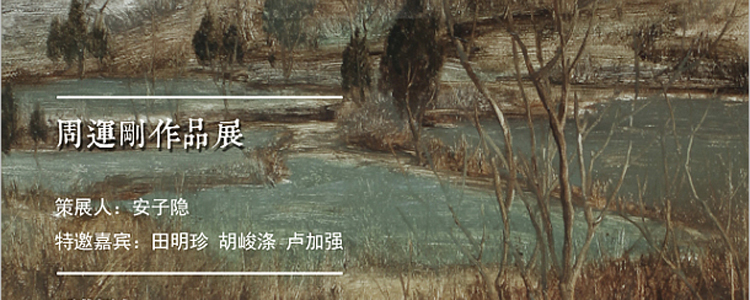

对于一种叙事的表达,风景,无疑是根植在记忆深处最敏锐的感知。这种言说是自发的、不经意的且源源不断的,而对于观者而言却是自然的、悦目的。就象画家在自述中所描述的那样:“记忆中的家乡很美。这里的山,这里的水,都是能摸得着的乡愁。尤其是家乡的秋景,绵延着一种持续的、难以名状的冲动。”心象自然地朴返于画面之中,令故乡的秋色恰如一曲弦歌,凝固在了涌动的笔触之间。如果说这种眷恋意味着对自然的回归与渴望,那自然便将一种笃定写入了画者的心田。

这种秋拾既是一种眷恋与回归,也是一种脱骨与新生。我们不难发现画面中所透射出的调性,带着一种文艺复兴时期古典绘画的典型气味,而技法与呈现却是现代的、当下的。随性即为个性。这种自由流淌产生了一种催化,使得色彩融合之间存在着一种微妙的平衡,带来了一种诗意化的叙述。同时皴擦与留白,又将一种中国传统山水所铭刻的烙印带入进来,使得整体韵味得以延伸。

纵观整个阶段的作品,从初期的构思,到进一步的探索,乃至最后的深入,可以嗅出作者所历经的向内凹陷的索知过程。孤独,是每一个画者必然面对的问题。就如作为主题的枯枝一样。枯,并不意味着完结,而是一种孤独的等待,等待生命由此勃发的一刻。这种勃发同样出现在随性但却生机盎然的蒿草之中,同样出现在风积云涌的天际之中,以及那些蕴含着生命的土地之中。生命是自然的礼赞与恩赐,而正是这源源不断、枯而又生的力量,才令这秋景如此为我们所动容。风欲动而树不静,水长流而鱼不息。这一过程似乎并未终结,也无法终结。对于一位画者而言,结果只是过程中的某一个阶段,唯有成长才是真正值得称谓的。

2016.10.02

成都

作者寄语:

记忆中的家乡很美。这里的山,这里的水,都是能摸得着的乡愁。尤其是家乡的秋景,绵延着一种持续的、难以名状的冲动。每一个人都会在风景中聆听到不同的声音、不同的旋律与节奏的变化。而我,则是从这里开始,用我的方式和风景对话。

传统风景和当代风景在绘画上的差异性是我这几年思考和探索得最多的问题。我喜欢对景写生,将复杂的构图简单化,在色彩上选用一种灰调作主导,使用随性的、厚重的、具有一种趣味性的笔触自由的涂抹。风景带给我的是一种快乐,而这快乐是什么,它对我究竟意味着什么,却是我一直在追问的问题。中国传统山水对我的启示是在骨子里的。它不是简单的对自然的描绘,而是画家人文精神的体现。这是生命本体感受这个世界所形成的强烈的抒发欲望。我喜欢这种感受,这种自由。一片诗意般的宁静,孤寂般的美。我喜欢没有叶的枯树,孤傲与顽强。这种孤独感让我能静下心来思考、感悟,从而让大自然与自身的感受融合在一起。就是这种融合产生了一种情绪,牵动着我手持的画笔,一笔一笔在画布上述说着,流淌着。我想,这才是油画风景赋予我的真正力量。

乡愁是对家乡的感情和思念。谁不思念自己的故土家乡?

周运刚

2016年9月