序言-云端花园

徐勇民

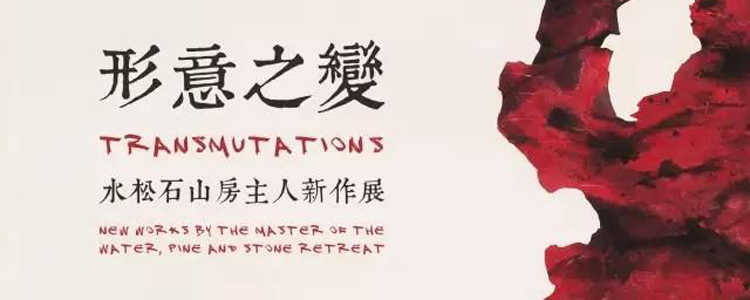

时近处暑,艺元空间一次水墨画展览开幕。宾客观画品茗。清谈间主人取出一帧长卷,熟识的中国绘画样式,款识题跋却用英文,毛笔书写,观者啧啧。浏览后我复又细赏片刻,一时莫名无语。收起长长的手卷,主人说这位作者的作品将于年底来汉展出。茶歇处倚墙还有一幅奇石图。季秋如约。我们观赏到水松石山房主人——英籍犹太人Hugh Moss(中文名莫士撝)的画作。所绘云水山石初看与传统卷轴画格局无异,又觉有些眼生。想起清廷意大利人郎世宁(1688-1766)的画,想起当代汉学艺术史家美国人高居翰的文。相比而言,一般西方人译中文难获国人译外文所得之礼遇,经常可以看到国人常常隔空被授予荣誉骑士勋章之类的报导。中国文化精深,见血见骨,亦庄严谐,非终日浸淫,尤难体悟。西学东渐,国人对异域文化的兴趣并不因满清锁国自大而减弱,严复(1854-1921)关于“信、达、雅”的译作标准至今不变。先行者好事者们百年来通过艰辛的语言转译,让国人了解了国土以外我们尚不识的典籍、制度、自然科学和相关人事。

世界文化交融变异,藉视觉传达用水墨表现思维与观感用不着翻译,披图可鉴,比起著述译文更能直接交流。清赏自家珍宝的不二法门,须借他人目光评鉴。国籍并非全然能代表个体的固有文化身份(现如今身份证都需换代),更何况时代空间中每个人简直无时无处不受更迭变迁投射出的的种种影响。

中国文房空间自古便使雅兴有安顿处。文物风俗中蕴含古人的观念与理想。岁月尘封,后世不停地努力拾回已被支离了的文化语境。不歇流淌的中国文化血脉中,DNA 异常强力(自然也不自觉地伴随其排他性),会不自觉地将自己的经验和处境感受无节制放大,甚至夸大诸如族群、代际的文化表征,往往貌似激越,可格局仍局促在方寸间。

莫先生作品发泄出的情志揉在我们熟悉的绘画样式中,生出亲切的文化联想。文化传统精华承继,到底是靠嘴巴靠眼神,还是靠已有些江湖味表述的“悟”?答案简单,只能靠典籍典章,靠图文立世存世。莫先生所绘之物在素帛中有了新的生机。在释读中尽可体会与古人有“会心之妙”。如王国维(1877-1927)所言“思古之情与求新之念,互相错综”。莫先生赏玩自家珍藏,以丹青记之,在形意中依心情任意剪裁,图文契合。实现作者“升华物质”、“提炼哲思”所愿,履行“艺者之职”。

史上生活清雅之极当首推宋代。其时,宋人别立鉴古曰之为" 清福",对平凡琐事的关注兴致可上溯至唐代张彦远,这位《历代名画记》的作者还着《闲居受用》,记载文房与起居点滴,“至首载斋阁可应用,而旁及酰醢(xī hǎi)脯羞之属”(此句注音,意在免去与笔者同等水平识字者索查读音之劳)。赏玩清雅、清福,就这样一晃千年,已是国人无论如何也去不了的生活品质。

梅兰芳梨园中喜丹青,张爱玲执管亦出手不凡,功名事业中雅兴一直相随,上上下下千百年来的中国文人都是如此。如今操持笔墨的画家们,真有些不好意思穿着中式对襟衫胸中豪气冲天走南闯北,一肚子墨色满溢,竟容不下一本书。笔墨依旧,却没了诗,不该扪心自问应有的雅兴哪去了?

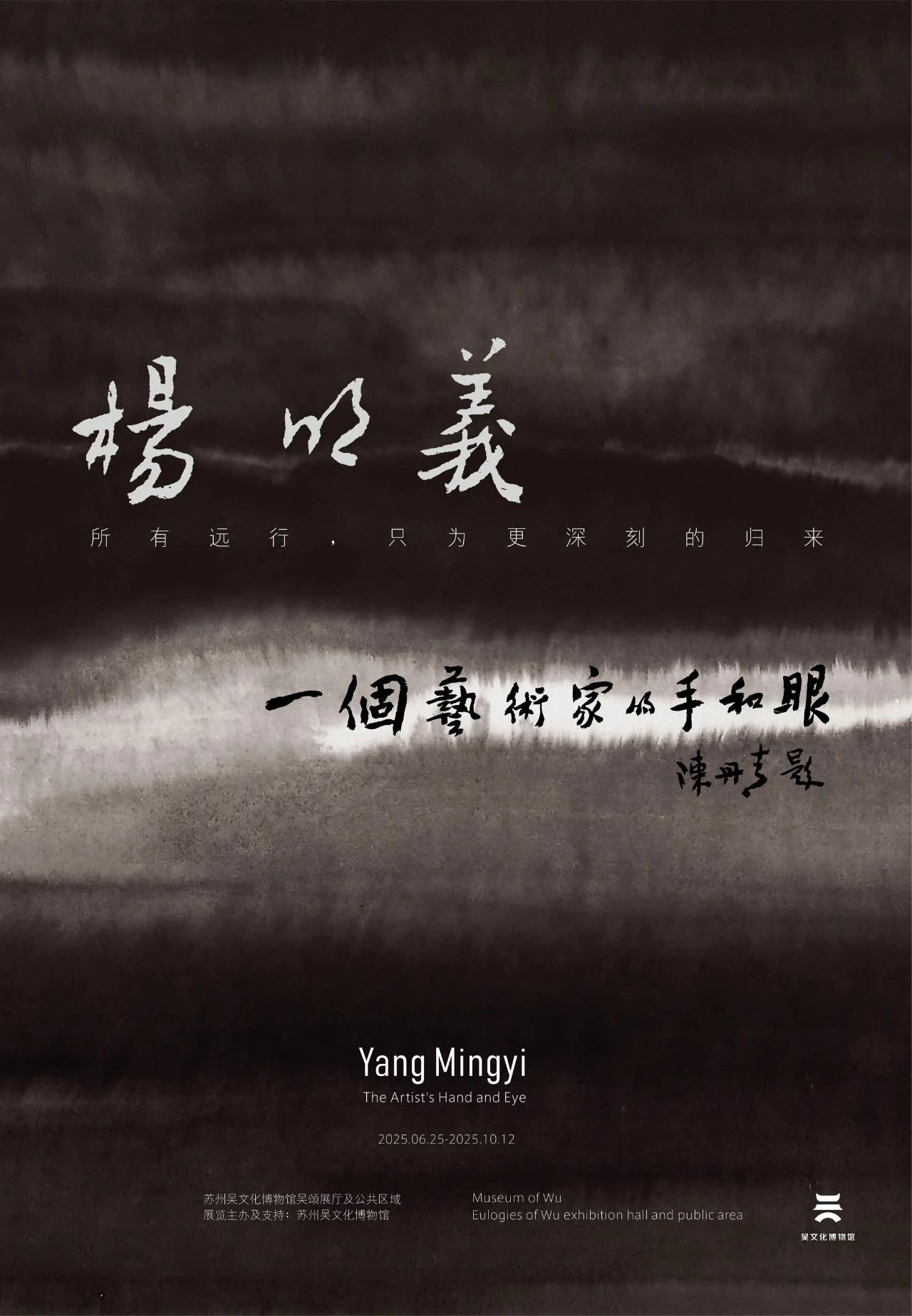

莫先生将自己收藏的吴昌硕书匾“水松石山房”原迹,作为自己藏室斋名悬壁。几十年来一意为情鉴古图画造文,体约而不芜,令人心动。观其画,读其文,形容仿佛,如见其人矣。其实,我宁愿将Hugh Moss莫先生“Garden at the Edge of the Universe”(世界尽头花园),在心中默念为云端花园。

人类至深的情怀,大都寄寓于对生活器物与藏品的不舍与依恋。天下文明久远宏大,湮灭、断裂、延续、冲突、融合,只要可见,无论是山石镌刻还是图籍遗存,一定是舒缓、从容、大方,永远有恬静的瞬间,就在身边,此刻。

2016年9月28日于武昌昙华林