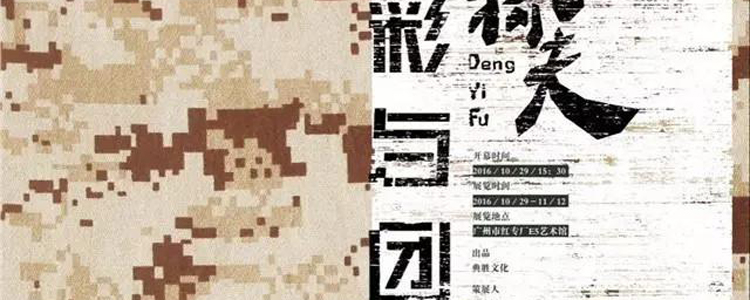

迷彩与团块一一邓猗夫的绘画

孙晓枫

严格地说,和邓猗夫的相识来自于“左岸”书店里的一次购买行为,那时,他以一位文艺书店老板的身份接待了我,阅读与思考的习惯让他显得话不多,安静且严肃。邓猗夫的身上证明广州在地艺术家的生存现实与特点——在从事另一种看似与艺术无关的工作的同时时刻思考着艺术的相关问题,潜伏的艺术家身份在这个过程里慢慢被揭示出来。作为经验构成的知识储备与生活体裁对艺术创作所产生的影响或制约的作用是巨大的,创作中的思想触点与题材选择经常是经验显像的叠加与综合,今天在艺术中呈现的一切正是“自我”的复杂画像与两难的处境写照。

邓猗夫早期作品对迷彩布的利用,目的为了解构传统绘画的意义,利用迷彩布上的任意形进行形象创作,在给定的边缘线上寻找叙事的显像与思想突击,迷彩布的象征构成了主题不可或缺的意义,绘画与现成品之间的关系被模糊化,刻意经营的绘画变成了一种近似于无目的、冷漠的“填充”行为,画面成了一片劳作的“工地”。“工地”意义的确立正是出于对土地关于种植、生长、收成等意义的解构,变成了资本、消费、资本趣味的竞技场,这种荒诞的实质再一次被他那种带有挑衅性的画面形象所覆盖,成为一种啼笑皆非的尴尬表情。而他自己隐身于迷彩布后面,成为一个观察者、生产关系的确立者与潜在的批判者。

“北漂”生活的开始,使邓猗夫多了一种“异乡人”的他者身份,他必须重新对自己的思想重新围合并豢养好原来的“珠三角”经验,我可以设想他用粤式普通话与人沟通时候的场景,这种场景中的身份提示恰恰来自于方言的强大势力。所以,我更愿意把身处北京的邓猗夫的作品定位为一种“地方绘画”,在这种命名中,既可以保持作品的在地化特征又保持着“战斗”的能力,同时,他不至于被某种时兴的绘画风潮(如“坏画”)所裹挟而自我迷失。邓猗夫后期绘画的转向更多的是一种确立个人造型系统的努力以及一个形象的文化生成能力研究,邓猗夫的绘画中团块化的处理不难看出他对塞尚绘画理论的追索与思考,对细节的摒弃目的也是为了还原与概念相对应的粗糙的形象,如《没有肖像的肖像(工人甲)》、《抽烟者》系列等作品,直接地把无名者变成了一种团块状的坚硬的物体或是一个虚弱的剪影。这样的形象处理不是来自与邓猗夫对无名者的同情,而是他来着对社会史与个体之间荒谬关系的深刻认识——历史依然追逐荣耀,无名者被砌入高耸的楼房之中并被灰浆层层涂抹。来自“珠三角”的邓猗夫有着深刻的城市化的经验,在深深体会荒谬的同时他选择的发声的站位。这些被生存团块化的无名者,他们即是素材,也是战斗的石头,投掷向历史关口的钝器。

邓猗夫的艺术无法定义正是他作品的意义,作品内在的力量感挤压着时代施加的压力,这种反作用力保持着警惕性,就像迎客松弯曲的身躯里面的火焰。

2016/9/27于烟雨路38号