“我醉欲眠卿且去,明朝有意抱琴来。”

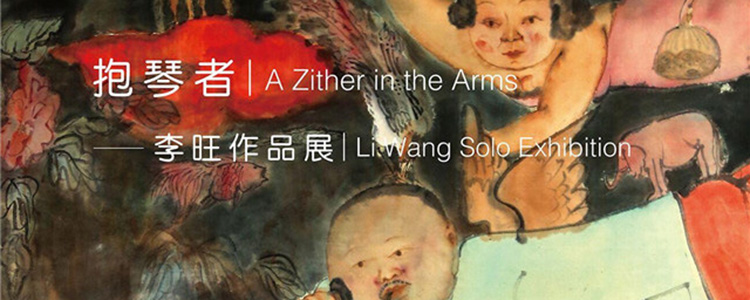

诗中的道别,通常郑重其事,像李白这样漫不经心、随口而出的少见,也就少见地在生活的瞬间,糅合了空灵与真实。艺术家李旺的画中,常有一疑为自比的长袍烟斗文士,种种生灵,俱闻其琴笛,其与天地平和融洽,仿佛李白对面的抱琴之人。

他们都落笔于当下。李白的两句诗,或有幽情,非关聚散,因“当下”而生动;李旺的画作,也可窥见类似气质。

当下是记忆残留与性情累积的总和。童年养过的幼鸟,在少年时期的国画学习,和青年时期的现代美术训练之后,化为李旺笔下各处多样的小鸟;与动物交流的习惯,和人类主导社会中众生平等的理想,则时时流露在他画里善解人意的马身上。无缰的马,或为琴声所吸引,或在人侧探头嬉戏;有缰的马,与主人如朋友般并立,默契眷恋之情,淡淡写于眼神和头颈的角度之中。多年版画以刀代笔的经验,辅助他探索出了朴拙独到的线条,人与动物的勾勒,都往往简约而传神。他最浪漫的作品里,万物都漂浮于空中,令人联想到夏加尔(Marc Chagall)。

当下也是不可复制的瞬间。书法和水墨,是关于瞬间的艺术,每一念都飞鸿踏雪,必有留痕,而写意笔法,则将进一步将瞬间放大,李旺所中意的书法家之一徐渭,即为其中翘楚。李旺的水墨画,物象无刻意排布,构图铺陈之疏密合度,只在感觉的牵引,点与线是解读当时心绪的密码。他和许多水墨画家一样喜画美人,以柔和的明暗变化,渲染裹身布料之外的大块裸肤,但目光平和审视,毫无轻浮,且最吸引人的,往往不是胴体本身,而是一气呵成的流畅墨线,从形状中抽取和强化基本元素,令个人风格游刃有余地驾驭了主体。有一长幅,绘两罗汉抱着一只乌鸦,二人的眉目,将艺术家勾面求简的习惯发挥到极致。松弛的两线一点,即成一只眼睛,尽显关注神态。僧袍转角处墨点氤氲,与粗疏闲逸的线条相谐,在艺术家眼中,是一次不可重复的偶然;尊重偶然,是水墨携带的珍贵品质之一。

李旺生长于天津。这座城市得名于明成祖的“天子渡口”,也许成立伊始,就注定会经港口成为繁华的平民都市,惯睹风云来去,又拥抱平淡生活的趣致,在沧桑的近代史中,见证口岸和租界的诞生,最终落脚于码头文化的务实与幽默。虽然鲜少直接描绘天津风物,但天津的气息,沉淀为李旺画中审视现实的目光,不动声色,近于玩笑,又什么都心知肚明;一切从生活的本质出发,不受雅俗界线的约束,如同他喜欢常常在藤蔓中加入的牡丹和葫芦。天津美术学院自85新潮以来,水墨和版画领域名家辈出,是“新文人画”的发源地之一。但围绕“新文人画”问题,至今也未完全被解答:何谓“新”,何谓“文人”?

相信对包括笔者在内的许多人而言,“新文人画”不是个令人满意的严谨标签,它似乎只是现代水墨行至今日,形容某些画作唯一可用的默认归类。它们诚是关于笔墨的,但技艺与精神内核,早已不囿于文人艺术的疆域。在崇尚士大夫传统的思维定势中,以文人归之,似为尊重,但同时也许低估了它们鲜明的活力:它们是关于当下的。

2010年11月,波士顿美术馆(Museum of Fine Arts, Boston)作为海外收藏东亚艺术的重地之一,利用其丰富馆藏,举办了一次别开生面的水墨展览“今日水墨 —— 中国传统十问”(Fresh Ink: Ten Takes on Chinese Tradition)。展览预备花费数年时间,邀请了海内外背景各不相同的十位华裔艺术家,任意挑选观摩中国艺术的古代馆藏,再选择一件作品,进行相关的再创作。最终结果,颇为有趣而令人意外,此不赘述,值得一提的是主办策展人,一位年轻华人,在接受《东方收藏》(Orientations)杂志采访时,关于展览缘起的回答:

“中国从两个具有戏剧性反差的层面被认知。一个古典而浪漫,是各个博物馆在人们脑海中强化的;另一个是你在国际新闻中听见,去沃尔玛超市经常遇见的(指中国代工的廉价消费品)。”

当下就是两个中国的并存,无法回避,不可美化,不必绝望;水墨以其文化基因的优越和沉重,更须直面这个现实。李旺的作品,以诚实而轻松的态度,和精熟的笔力,提供了一种审视当下的姿态。虽然画中的一切,都浸润在宁谧的想像中,我们总能看到,长袍烟斗文士在桌前所注视的,和我们自身所处的,乃是同一个当下,从而得到启发与共鸣。