“景中痕”是巫鸿在《废墟的内化:传统中国文化对“往昔”的视觉感受和审美》一文中对“迹”的描述,所谓“迹”是指人类痕迹的存留和展示,是一种客观的标记,承载着一种往昔的蜕变。在这里用“景中痕”来描述三位艺术家的创作,有痕迹的所指,但更多的是想探讨艺术家视觉经验与语言转换的内在关系。

当读图时代来临时,视觉语言的呈现变得越来越重要,越来越多的艺术家开始纯粹寻求视觉上“刺点”的生成,但事实上,真正的“刺点”不仅仅是可视的,它还跨越了时间指向可视之外的经验、思想、语言的维度。通俗地说,艺术家自身要丰富、立体,有敏感的艺术神经和转化艺术语言的能力;艺术家的作品则应该是有“厚度”的,能够从不同的层面触动观众的观感和体验,而非仅仅流于表层图像。那么,作品的呈现与现实的关系,以及艺术家的思想、逻辑关系也就成为重要的关注点。

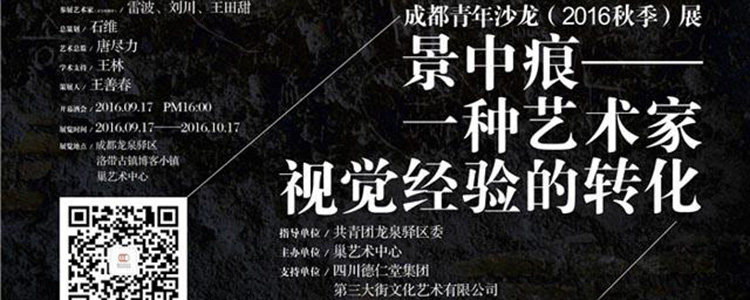

在本次展览中,通过三位年轻艺术家——刘川、王田甜、雷波的作品,来做一次关于视觉经验转换的探讨。刘川的作品是经过了一次语言转化的,在早期的作品中,他关注人的状态与生活方式,略带些波普的味道。在这之后,刘川转向了更细微的创作,我称之为对局部的迷恋,也可以称其为对微观的再现,但“微观”一词在如今已经被用的过于泛滥了,“局部”可能更适合于对刘川作品的表述。刘川所表现的局部可以分为两个层面,从视觉语言方面来说,最开始是对细节的叠加和表现,比如纵横交错的树叶,浓密的头发……之后便是让他得心应手细节表现,这些细节细到可能是树叶的一个细胞、树木的一些纹理,很难找出具体的形象,有些怪异和荒诞;另一个方面,从个人经验和观念表达上来说,刘川作品中所表现出的局部,可以被看作是环境或者生存的一部分,他关注人的生存环境、关注生态,他最近的一批作品视觉更加丰富,语言更具指向性,代表废墟和永恒的形象(比如石头等)开始出现在画面中,形成一种无形的张力。

王田甜的作品可以看作是一种双重的转化,他的第一层视觉经验源于其成长经历——对于童年玩泥巴的记忆,所以他先用泥巴捏成各种各样的造型,然后再在泥巴上堆砌颜料,这是他的第一层视觉经验转化。第二层视觉经验便由被塑造的泥巴开始,将其以写实的形式转化到画面上。从视觉语言上来看,王田甜的作品既有中国山水画的意味,又带有一种抽象的观感,同时也打破了传统的表现风景或者山水的色彩观念。王田甜的创作带有一种实验性,其创作过程有一种更为强烈的体验感。

雷波的作品表现出来的色彩总有一种冲突在里面,各自都很单薄,但相互间对比很强烈、律动。他在作品中大片的表现风景,人反而成为了风景的陪衬——三三两两的人的背影、偶尔出现的人的大合影……就这样出现在雷波的作品里,奇怪但不突兀,这是雷波处理现实与画面转化的一种能力,雷波的作品是带有一种叛逆在里面的,是他对生活的反叛和怒吼,他曾说:“从出生到读书到工作,从恋爱到分手到结婚,从老家到成都到北京,我都没有逃脱,我奇怪这牛X的命运,和它那节约成本的安排。是租是住,是推是敲,是如假包换,是廉价物美的城乡结合部。那必须拿起能拿起的傻瓜相机,大脑,眼睛,记录它。回家关起门,抓起能抓起的,记忆还有笔,我自动,我意识流,我当代。时间真快,我画完了,谢谢观看,同志们。”不信,你看他的画,同志们,是否有这样的感觉?!

绘画,不可避免地是一种图像的存在,然而这图像的存在还当是艺术家的视觉经验、思想轨迹、语言维度、甚至是绘画技法的共同存在和相互转化,哪怕至少有一种可寻的痕迹,“景中痕”试图在这些可寻的痕迹中,追溯其视觉经验与其他维度的内在关系。

是为序。

王善春

2016年9月10日于成都