上次画展是2010年的十一月。画展之后,不到一个月,一场大病,动了心脏手术。病愈之后,长达半年的复健,一直到如今,每天依然被要求要走一万步。

发病之前还去走了太鲁阁锥麓大断崖,在近一千公尺壁立的悬崖峭壁上行走,觉得有点晕眩,然而大山耸峙,立雾溪一路从峡谷间奔窜而来,被挤压的大陆板块,在岛屿东部啸傲而起,像被激怒奋起嘶吼的生命。

从年轻时开始,就被这片山水震撼,爱上这片高山深谷,算一算,匆匆四、五十年就过去了。

台北故宫有许多我喜欢的画,范宽的山如此中正不阿、挺拔大器。郭熙婉转,画里都是早春的迷雾渲染。李唐用斧劈结构谿壑急流岸边刚硬的岩石肌理。

好像那些大山还停在十一世纪、十二世纪,成为文明永恒的标记。

后来者重复着李唐的「斧劈皴」,郭熙的「卷云皴」,范宽的「雨点皴」,渐渐地,人们只看见「皴」,不再看真实的大山,不再听一线急瀑奔腾而下的惊人力量。

诗人指点江山,画家也指点江山,他们指指点点,来的人就多了。

诗人走了,画家也走了,江山前面挤满了来看风景的人,然而,江山里人一多,挤满了人,也就看不见风景了。

我去了黄山,去了华山,一路上看到历朝历代的题咏,密密麻麻,都刻在石壁上,赞叹风景,歌咏风景,但是,太多文人题记,也遮蔽了好山水,江山仍在,却都是成见,看不见风景了。

太鲁阁立雾溪是年轻的山川,他们还没有太多诗人画家的题记歌咏,他们年轻、单纯,还没有变成概念,还没有「皴法」,所以,走在那洪荒的风景中,可以与江山素面相见,彼此都没有心机成见。

好山水,或许是还没有诗人画家指点过的江山吧。名山大岳归来,还是只想走一走太鲁阁僻静的山路。

我多么喜欢沈葆桢在十九世纪来到这岛屿时写下的句子──洪荒留此山川,做遗民世界。

看尽热闹繁华,能从吵杂中出走,洪荒总会为一、两个出走的人准备一片干净山川吧。

年轻时候走过的一条路,曾经在路上狂歌酣醉,在爱恨纠缠里涕泪满襟。走到峰回路转,走到水穷之处,走到迷雾蒙矓,走到月升到峡谷中线,月光清澈明晃,我想歌声的高音或许可以和此时山川对话,峡谷里月光如水,然而有人哽咽,有更年轻的声音跟我说:老师,我画不出这样的山水。

多年来一直记得月光下那年轻的容颜,他知道「美术」不是「皴法」,美不是「技术」,美使他剧痛,美使他热泪盈眶,美使他懂得谦卑。

美,是生命的功课。

一九八四年后,动念画这一片洪荒中的山川。故宫的宋元皴法都用不上,太鲁阁不纯然是斧劈,不是卷云,也不是擅长表现土质丘陵的披麻皴法。

背负了太多过去的成见,「水墨」走到绝境了吗?

我尝试在纸上拉很多墨线,扭曲纠缠的线,被挤压的力量逼迫着的线,在压迫中向上升起的线。

那或许不是皴法,而是我记忆里岛屿在板块挤压下顽强的生命力度,不甘屈服,不甘妥协,啸傲升起,或是彻底崩溃毁灭。

每次大雨都有山崩地裂,巨石从天而降,泥流滚滚。

洪荒留此山川,是给来这里的生命严峻的考试吗?

我游走在洪荒的岛屿,立春,惊蛰,所有蛰伏的生命都在沉埋的土中蛹动,他们要甦醒复活了。

春分前后,大约清晨五点零六分,太阳从淡水河面升起。我准备出门走路,沿着淡水河岸,看河面上初露曙光,一片一片波光。走一万步,刚好到也在河岸渡船头的画室。

在画室读经,磨墨,写当天河边看到的景象──春分前,苦楝陆续开花了,一片溶溶粉紫,像是紫色的雾,清淡到不容易觉察。

沿河岸边有原生的红树水笔仔,已经蔓延成林,白鹭鸶栖息树梢,一动不动,凝视着一波一波涨起的潮水。黄槿也是河海交界的原生植物,耐旱,耐咸,可以在恶劣的环境生长。黄槿一年四季开花,花有小碗口大,嫩黄花瓣,艳紫色浓郁蕊芯,华丽贵气的色彩,不像是贫瘠咸苦土地上开出的花。掉在地上的黄槿,我总拾起 一两 朵,带到画室,放在案前,陪伴我磨墨写字。

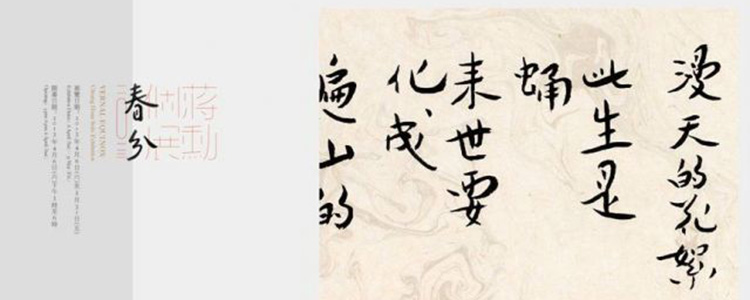

磨墨写字,算是早课吧,也不刻意以为是书法。

画室里陪伴我的好像总是巴哈,有时候是萨帝。他们的音乐都不太打扰人,可以若有若无。

每到春分,河谷间云雾缭乱涌动,彷彿紫黑石砚上一层渗水散开的松烟。

有时河口落日明灭变换,无端使我想起柴山西子湾看过的一个夏至,也是这样如火绽放的凤凰花,红花与落日灿烂鲜艳到让人心痛。夏日最后山林间突然响起整山晚蝉的声音,高亢激昂,会让人停了工作,聆听那肺腑深处一声一声的嘶叫,在岁月尽头,仍然毫不疲软萎弱。

如果是过了立秋,还是想再去一次东部大山,在立雾溪峡谷支流塔次基力溪的步道漫步。晚云低垂凝敛,大山沉静,溪流深壑,蜿蜒而去,几世几劫,巨石岩壑这样纠缠,总有因果吧。

是我与这岛屿的因果吗?

然而,白露为霜,走在山路上看山看水,山水,有时候好像只是空白里一点牵连,若有若无。用水墨记忆渲染,用油彩勾勒涂抹,或许都只是无可奈何却总也不肯放弃的努力吧。

「无可奈何花落去──」眷恋过岁月,也都知道岁月无关,是留也留不住的。

三年了,可以记忆和可以遗忘的,其实都不只这些,如果叫做画展,除了诗句,墨痕,色相斑烂,其他,真的也不想再说什么。

--蒋勋