夏小万记得他画的第一张写生。那是1970或1971年,10岁出头的他跟随父母被下放到杭州旁的富阳,远远地离开了文革中轰轰烈烈的北京。一天,他坐在住所的木楼里,望出去是江南小镇的一带屋顶。几乎无意识之中,他在本子里勾画了这个景色。后来他说:“当时心里挺失落的,从北京来到了这么一个偏僻的地方。居然能把远处的革命歌曲也听成了忧伤的音乐。人不大,多愁善感。记忆里有这么一次,但是没有坚持。” 三个因素在这偶然的一瞬间浮现并且连接起来:绘画、音乐和内向的心态。可能是受了职业音乐家父母的影响,他从小对音乐就非常敏感。遗憾的是6,7岁以后就听不到什么音乐了,震耳欲聋的是高音喇叭喷射的最高指示和革命歌曲。因此他所说的“忧伤的音乐”就只可能是童年的他对幼年的他的记忆。记忆是悬浮的,音乐也是悬浮的。而当他以后开始学画,开始在绘画中发现自己,开始一次又一次地寻找创作的冲动,他所追随的似乎总是些悬浮、朦胧的旋律。

初三以后他开始学画了,那时候已经进入文革晚期,可以悄悄地听听西方古典音乐。他听到喜欢的乐曲就把它“翻译”成一幅幅风景画,自娱自乐。上了中央美院去敦煌实习。大家在洞窟里临摹古代珍迹,他却被无边的沙漠吸引,倘佯归来在宿舍里画心中的大漠夜景。柴可夫斯基式的浪漫已经过去,心中涌出的是些超现实的诡异场面:梦魇般的风景,巨鸟翱翔,白杨萧萧,阴沟里翻滚着怪虫。艺术和现实正式分裂:艺术是隐私的,暧昧的,幽暗的,但刻骨亲切;现实是公共的,理性的,无可争议的,但冷漠无情。这种分裂在他毕业后进一步深化:82年毕业分到机械工业出版社工作,坐办公室喝茶看报纸,但是不能画画,除非是在样张背面或小本子上随手涂抹。就这样他画出了一套《荒山之夜》组画:旷野、天穹、红色地平线,一片荒芜之地,既是他的梦境也是他的心境。时来运转,他调到中央戏剧学院舞美系教书,终于可以天天画画。鬼鬼怪怪的形象仍旧不断涌出,85新潮也带来一些思想的激动,但艺术中的真正变化总是悄然而来,无法预测。当这个变化到来的时候,它又是以悬浮的音乐作为隐喻。

这是他称作“巴洛克”的一批画,拿钢笔随便勾一个形---一些人称为“魔鬼”,然后几百遍上千遍地重复,最后变成由乱线组成的一个若有若无的形体。重复游走的线条似乎毫无目的,只是代表了一种生命的动态或挣扎。它有着巴洛克音乐的抽象和延伸,但是没有巴洛克音乐的冷静的宗教理念。它甚至隐含着不知名的危胁,好像线条形成的暗影能够随时侵入光明的领域。因此当他以这样一幅作品参加85新潮中的一个展览的时候(午门侧廊外的《十一月画展》),居然被一位美院来的教授审查员否定。但是他从未停止这种艺术实验,甚至到了2002年以后,他仍用一根根铁丝编造立体形象。每根铁丝如同一根抽象的线条,在组合穿插中又和别的线条发生关系,形成一个三维雕塑。这个三维形象随时可以转换成二维:它的投影就是一束光线制造出来的平面素描。 一个创作高峰终于在90年代初出现,《后八九中国新艺术展》中的六幅画代表了他在艺术上的成熟。《荒山之夜》中压抑的狂热和痛苦终于化为坚实而随意的形体,在幻想的旷野中欢呼、奔跑、哭泣。画面中的形象似乎在讲述着什么,但又都仅仅是梦境留下的碎片,编不成一个完整的故事。古典名画般的庄重色调中浮现出的是骚动不安的人兽以及飘游的无源光线,造成心理和风格上的另一种张力。《空想天穹》表现的是一个悬浮的人体,似乎正在一个巨大的山洞里缓缓旋转。那时他受了一本书的影响,说是人的思想有如一个空洞。因此画中的山洞既是外在的又是内在的:远处的几点火星像是火山爆发的遗迹,突兀的巉岩似乎刚由熔岩凝聚---一幅天地玄黄,宇宙洪荒的景象。但这个山洞又象征着艺术家头脑中的风景:似乎人类尚在原始的混沌中挣扎---在“自我”的子宫中孕育自己。当思想的胚胎成熟诞生,也就是人类的理性和感性分离之际。

这种感情和艺术的爆发必然是短暂的。到了1993年和1994年,他内心中积压的火山熔岩似乎已经喷射殆尽,剩下的只是火山灰结成的冰凉驱壳。他感到了这种空虚:“虽然我还在画天地、人形,但是我知道它们已经什么都不是了,是没有生命的形式了。” 之后是一个漫长的重新摸索过程,他一点一点否定自己,最后甚至抛弃了曾经作为立身之本的油画。但一旦达到这一步,那也就标志着“否定”的尽头和重新积累的开始。他回到素描,手底不断涌现出随意编造的人体。他的技术已经如此纯熟,无须再去参照模特揣摩造型的准确,因此这种素描犹如“造人”,他也不断地从米开朗基罗“西斯廷教堂”等范例中体会这种创造的乐趣。如此韬光数年,直到一个新的挑战降临:2003年他在北京今日美术馆展出纸上作品,突然面对几百平米的一个空荡场地。为什么平面的张力在空间面前总是显得那么微弱?如何能把空间和绘画有机地结合在一起?能不能在把空间放到绘画里的同时也把绘画放在空间里?他对这些问题考虑的结果,又是一系列悬浮的图像。

空间绘画

有一种绘画,我们可以称之为“关于绘画的绘画”,意思是艺术家通过这些作品---而非文字---去思考绘画的本质和局限。夏小万的“空间绘画”属于这种作品,因为引导他进行探索的既不是对某种风格的迷恋也不是对某个概念的执着,而是对绘画的反思。

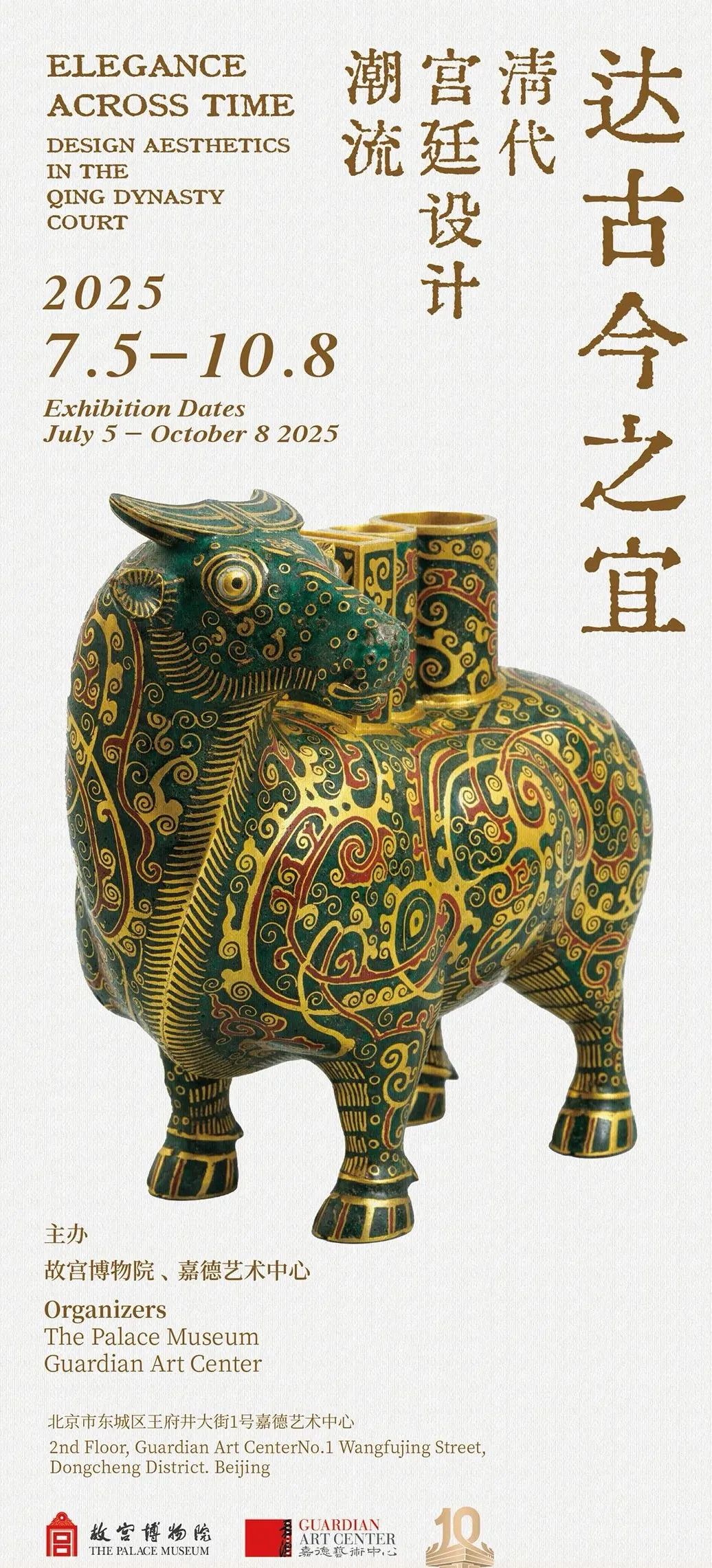

这个系列的实验从2002年今日美术馆展览以后开始,至今仍在进行,其手段是把平面绘画解构为多层透明介质上的图像,再将这些“切片”(cut sections)重构为一个纵深的三维画面。从小面积的有机玻璃板到数米高的大型透明薄膜装置,从彩色铅笔到特制的玻璃彩,从叠压组合到分层装置,这个探索的过程既是技术的,又是视觉的和理念的。

首先的一个问题是:什么是夏小万“空间绘画”中的“空间”?美术史中使用的“绘画空间”(pictorial space)一辞通常指艺术家在画面中构造出的虚构空间,在文艺复兴后的艺术中特别指透视、明暗等方法表现出来的三度空间。在阿尔贝提看来,由于这些技法的发明和使用,艺术家得以把一幅不透明的画布转化为通往另一世界的窗户。在这种艺术表现中,画布的物质存在在表面上消失了,但在实质上并没有消失,因为它仍然决定着整幅作品的“二维”性质。媒材的表面(surface)和绘画空间始终处于一种既相互依存又相互制约的协商关系中。

“空间绘画”中的“空间”和这种传统的空间概念既有联系也有很大不同。其联系在于每件“空间绘画”仍然强调正面的视点,也依然运用透视、明暗等技法建构形象。但是由于作品使用的不是画布而是透明的玻璃或薄膜,绘画形象和媒材之间的张力被消解了,取而代之的是一系列局部图像在画面外部的重叠组合,造成一个“悬浮”着的完整形体。艺术家的企图是把绘画从媒材的约束中解放出来,创造出三维空间中的“自为”图像(autonomous image)。

由于“空间绘画”实际上是对二维绘画的解构和重构,夏小万把它看成是在空间中---而非在平面上---作画的行为和结果。每片透明玻璃上的局部形象因此可以说是绘画行为在三维空间中的动态痕迹(trace)。这种动态绘画不同于“行动绘画”(action painting)的概念,因为“行动绘画”最后达成的仍然是静态的独立画面(self-contained composition)。夏小万更希望把这个过程想象成舞蹈的图象化:如果能够用画笔把舞蹈的轨迹连续显现,那么绘画和舞蹈的联系就会大大超出对舞者瞬间形象的机械捕捉。

“空间绘画”的另一层意义是对“观看”的重新定义。由于多层玻璃的使用,当观看者的位置发生变化,图形也随之变化,造成与传统绘画定点观看方式的一个重要分野。夏小万解释说:

我们所说的空间、三维、焦点透视等等这一套原理,围绕的实际上是一个瞬间的投影学意义上的观看图形。它验证的是一套科学原理,并不是人的实际观察。透视学实际上就是一个科学实验,是一个结果。人们拿一块玻璃,根据它的平面上的投影研究,这就是最初的投影学,据此研究出焦点透视。但这不是人的真实观察,而是有假定前提的。就是说有一个固定视点,以这个视点为绝对依据,找出透视的原理,计算出结果。为什么这不是人的实际观察?因为人是有两个视点的,当我们捂住一只眼睛的时候得到一个视像,捂住另外一只眼睛就得到另外一个视像,人的视像是这两组视像的重叠。所以我们把平面投影图像技术理解成和我们的视觉经验相同的结果是个错误。应该说它验证的是一个科学化的技术结果,而不是人的观察。特别是在艺术里面,应该是记录人的运动的观察,而不是一个固定的观察,甚至是单视点的观察。中国的绘画里始终也有透视,并不是没有透视,但为什么没有焦点透视?我觉得要解决的课题不一样:中国人一直研究的是人的观看过程,记录的是对观看体验的描述;西方人更像是围绕着图像技术进行的科学实验,如何计算焦点透视,如何分析光谱,因此从认识上是固定的,不会把时间过程记录下来。

对他说来,“空间绘画”是空间性的同时也是时间性的,因为它包含了“创造过程”和“观察过程”的可能性。一旦了解这后一层含义,我们也就可以理解为什么当他画出第一张“空间绘画”时会喜出望外地宣称:我终于可以用两只眼睛看画了!

《早春图》

夏小万去年告诉我他希望以“空间绘画”的方式重新制作郭熙的《早春图》,我听到后非常兴奋,欣然同意担任展览的策划人。这是因为在我看来,《早春图》是中国绘画史中一件十分特殊的作品,也最适宜以“空间绘画”的方式进行转译和再现。

《早春图》适于这种再现,首先还不在于这是一幅著名的古代山水画精品,而是因为画家郭熙给我们留下了一篇题为《林泉高致》的讨论山水画的文字。他对绘画的理解在11世纪的世界上绝对是无出其右,甚至直到今天也仍然令人惊叹。我们可以把《早春图》和《林泉高致》对读;而当我们这样做的时候,我们实际上是把这张画当作一幅“关于绘画的绘画”,希望从中发见郭熙对绘画的批评和想象。上文谈道夏小万的“空间绘画”也是作为“关于绘画的绘画”而创造的。以这个方式重现前者,所获得的不仅是图像的转译,而且是古代和当代两个画家及两种绘画理念之间的磋商。

《林泉高致》中的一个关键概念是作为绘画对象的“真山水”:它并非是一时一地的特殊自然现象,而是各种山川形态、四时阴晴、远近距离的综合。远望真山水,观者看到的是山川的总体形势;近观的时候看到的则是木石的质地。真山水在四季的面貌各有不同:春季融融恰恰、夏季蓊蓊郁郁、秋季转为疏薄、冬季阴云黯淡。画者需要看到这种“大象”,而非拘泥于对静态外貌的斧凿,所创造的画面才会富有生命。

虚幻不定的云气和烟岚赋予真山水变化的性格和表情:春天的山似乎在淡淡微笑、夏天的山苍翠欲滴、秋天的山明净如妆、冬天的山惨淡沉寂。如果画者能够看到这些“大意”而不流于对细部的刻画,那么他就能捕捉住山水的灵气。真山水中有风有雨,但是入山的观者却又找不到风声雨足的起止之处。真山水中阴晴变幻,但是入山的人将找不到阴晴幻灭的踪迹。因此郭熙大声疾呼了:

山近看如此,远数里看又如此,远十数里看又如此,每远每异,所谓“山形步步移”也。山正面如此,侧面又如此,背面又如此,每看每异,所谓“山形面面看”也。如此是一山而兼数十百山之形状,可得不悉乎!山春夏看如此,秋冬看又如此,所谓“四时之景不同”也。山朝看如此,暮看又如此,阴睛看又如此,所谓“朝暮之变态不同”也。如此是一山而兼数十百山之意态,可得不究乎!

这实在是了不起的大胸怀、大抱负:在一山中综合几十、几百座山的形状,综合它们正反向背的种种姿勢,综合它们的“四时之景”与“朝暮之态”,哪一个真正的山水画家不会为此神往?那一个真正的山水画家不希望对此深究?

作于1072年的《早春圖》无疑是这种深究的结果。整个画面中云霧迷蒙,山峦时隐时显,犹如一条见首不见尾的蛟龙,沿着画面中轴线蜿蜒上升,愈翻而愈高,愈翻而愈奇,在盘旋转折之中显示出正侧反背的种种姿态。远处的山峰揖讓顧盼;近处则是怪石林立,古木參差。石间一道飛瀑流泉,潺潺而下,造成一脉生机。中景的山峦被两峡谷左右挟持,左边的峡谷荒凉萧索,右边的峡谷则是生机盎然,其中層樓高閣隐隐约约,有若桃源仙境。很明显,郭熙所创造的这幅“真山水”是涵盖了阴阳五行四时的宇宙图像,是饱含生命的有机整体。对它最好的描述和分析就是《林泉高致》的首章“山水训”。

学过中国美术史的人都知道“山水训”中的一段名言:“山水有可行者,有可望者,有可游者,有可居者。画凡至此,皆入妙品。”观看郭熙的《早春图》,我们可以感到仿佛身置其中,在山间徘徊倘佯,甚至和山间的旅人渔父晤面对话。但夏小万的《早春图》有把郭熙的这段话进一步实体化了:他的观众确实走进图中,在这幅高达9米高的“空间绘画”里徘徊游历。绘画在观者的眼里消失了:当观者一步步走近,然后走入这个作品,《早春图》从“可望”变成“可行”、“可居”、“可游”。观者和绘画的二元存在消失了---正如《林泉高致》中所说:真山水中有风有雨,但是入山的观者找不到风声雨足的起止之处。真山水中阴晴变幻,但是入山的人将找不到阴晴幻灭的踪迹。

而且,夏小万的《早春图》是不可复制的,因为复制将重新建立观者和绘画的二元存在。

巫鸿于芝加哥

2008年2月