在政治生活中,秩序代表了与混乱相对的一极。在某种政体之下,秩序的建立是为了管理的需要,而在“管理”面前,人性总是显得无力而单薄。街头与广场的围栏和关卡总是将我们阻隔,超级都市中道路与立体交通的增多反而使普通的行走步履维艰。社会价值维度判断的失衡与超级都市管理中的人性忧思,可能是很多都市青年所拥有的集体经验。而当今网络多媒体图像以及3D建模、GPS定位等技术,带给人们的是绝对精确的、排除了感情因素的,机械化网格化的视觉经验。在艺术生活中,极端理性地处理画面,冷静精确地描绘非再现性图式,抵制感情的表露往往成为一代艺术家的创作指向,甚至也可以被当作一种抵抗的态度。欧美六七十年代“后绘画性抽象”、“硬边绘画”“极少主义”甚至“光效应艺术”,似乎都在当下中国绘画中出现了回光返照,但其意义却根植于当下中国社会与艺术机制之中。

自上世纪三、四十年代始,由欧洲流亡的形式主义者和组织团体,在美国建立了新的艺术秩序:崇尚理性与秩序的新包豪斯学院在芝加哥开办;充满设计意味的至上主义与构成主义也在美国找到了新的立足之地;冷抽象代表画家蒙德里安在美国发展出了其最成熟的风格……这条线索曾经被风靡一时的“抽象表现主义”所干扰,但是其内在的张力和外在的社会审美趋势,又使这种风格在六十年代初的“后绘画性抽象”、“硬边绘画”“成形画布”(Shaped Canvas)中大放异彩。实际上,在格林伯格的表述中,“后绘画性抽象”即“非绘画性抽象”,它强调冷静而超然的理性与严谨的控制,同时尽量排除任何手绘的效果和情感的表露。

批评家罗萨林德·克劳斯(Rosalind Krauss)在七十年代末就曾经对一种现代主义者雄心的象征——“格子”(Grids),进行了一个跨时代、跨媒介的解读。它排斥一切叙事、文学等元素。现代主义就在这个冷漠的几何元素中,通过秩序化、反模仿、反自然主义的方式,维持了其纯粹视觉性的精华。事实上,这个元素来源于文艺复兴,更确切地说,它来源于透视法的发明,这种在透视法的图画世界中作为骨架的基本元素,如今却被剥除了一切附属的风景或者人物建筑,只剩下了冰冷疏离、毫无生气的“格子”。由最基本的格子或者网格所构成的冰冷秩序被带入到中国的语境中,自然会生发新的意义。

早在八十年代末九十年代初,由批评家高名潞、王明贤和王小箭等人所论说的,在对“85美术运动”以“北方群体”和“85新空间”等群体的梳理中归纳出的一种绘画倾向,即一种冷漠的,偏理性的,倾向于内省的,甚至带有先验论神秘色彩的绘画潮流被称作“理性绘画”。结合了东方古典哲学抑或道家和禅宗的讨论,加之八十年代特有的文化理想主义的论调,关于“理性绘画”的讨论似乎又多了几分神秘与崇高。虽然当时的“理性绘画”主要是指在具象绘画中潜在的潮流,但是其论说的实质却可以扩展至某种几何抽象绘画。九十年代的艺术评论界曾经深层剖析过“几何抽象”在中国当代绘画中的缺失的原因,但如今的绘画界却不可同日而语,尤其是在青年绘画中,大量出现了各种风格的几何抽象、极简主义抽象、色域抽象以及硬边绘画。这种源于后工业社会的极端冷漠理性的制图手法,在中国当下的绘画中自有其表现方式。

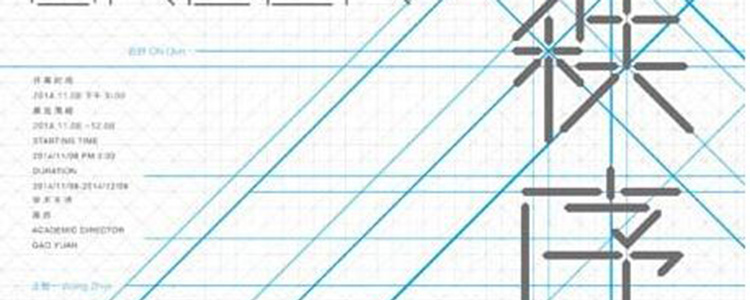

我们似乎可以从以下四位青年艺术家的作品中窥见一斑:张伟以木板坦培拉的多次覆盖以及肌理上的把握,将冷漠和理性推演到画面的空间之外——在其微妙的色差和视错觉的营造中,我们似乎察觉到了空间的折叠;迟群在其冷静与理性的画面处理中,以一种特殊的工具刮擦未干的画面,造成特殊的肌理效果,也构成了一个又一个形式的“单元”,类似光效应艺术中的视错觉,观者仿佛看到了画面起伏的纹理;王智一的作品呈现出典型的几何抽象效果,也将某种空间错觉加诸其上;其设计化的几何图式与鲜亮的色彩兼具了立体构成的错觉,画面实则平整如镜;赵一浅作品则取自建筑装饰瓷砖的图样,他将这些图案放大,在精确描绘的同时又否定了画面的再现性——肌理与纹样被放大,被抽取,它们不再服从于再现的客体,而具备了自我意识和组织逻辑。

在这里,绘画依靠自身的形式元素而不是再现内容打动观者,更以它们的冷静和疏离影响观者,画作在冷漠与精确的同时,却可以使观者不自觉地参与到一种特殊的秩序中去,这即是“冷秩序”,一种社会化的、当下的、日常的切身体会。

- 标签:

- 冷秩序