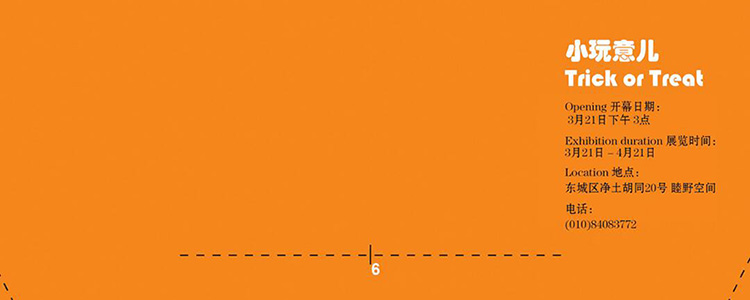

“小玩意儿”的展览是从一群80后艺术家对人之所以创作的发问开始。正如曾经在征集令上提到,在80后的“我”没有见过真正的大象前便开始以图书中的大象为原型,画了一只自己的大象。此展览的源由此起。

80后的他们从小就一直被各种影像环抱,网络和影像中人造与虚拟的视觉产物成了他们主要的视觉记忆,使他们拥有了一个与前人不同的视觉背景。当广义的创作随处可见,其中工艺精湛者也不计其数,人们开始很难被人能造物的事实或其产物本身打动。我们不得不发问,为何创客们还会继续做东西?

“小玩意儿”的展览不限制艺术家的呈现形式,但作品是必须是由实物作为呈现载体的艺术,尺寸上有着严格限制,整个作品尺寸不超过50x50x50(cm)。此次展览一共展出17位艺术家的作品。

我们不难发现他们当中很多作品都不具备我们认知中的“制作”所带来的成效, 如功能性、效能性、社会性和人文性。青年艺术家许莲、杨昭、孙益钿、李岚和赵煦迷恋于传统手作方式,制造出堪比电脑绘图、机械生产的画面,那份傻傻的执着好像全然不顾生产成效的低微。这种不切实际也贯彻在设计师刘欣珏那小得不可穿的服装和王佳鑫难以佩戴的珠宝里。

艺术家黄蓝、金晶、朱文琪、王滢露和曾一凡将虚幻的个人记忆物化成可以把玩的小物体;而丘山和秦铃森将流动的抽象的时间和过程以物件的痕迹记录。他们的东西不涉及社会性的大主题,只关心制作和自我的关系。有别于大多数关注作品和艺术本身的展览,本次展览更注重讨论“制作”本身对创客(做东西的人)的价值。我们无意以这个小展览总结出什么“人之共性”。在这里,你将看到一群群纯真且认真的劳作者,他们手放泥中,脚踏地里,在 1250cm立方的方寸之间,用小玩意挖掘着自己的答案。

上一篇: EIKASIA -- 李山视频装置展

下一篇: 心源应物——顺德新锐画家邀请展

最新展讯