陈伟农作品一贯以水墨的点染、挥洒、浸润之法,来作山水天象之文章,从笔锋在纸本表面游走所带动的气韵之变来写意自然之玄、之幽、之伟岸。其早期作品中图形的形式无疑均脱胎于自然物象,唯极尽简约概括之能畅绘山峦之险、之秀、之巍峨雄壮,江河大川之阔达、之回旋、之汹涌澎湃,以及云象之恍惚,之吞吐吸纳。尔后一段的创作,艺术家不仅更新了手段还变换了观摩世界的视角,于是画面形式也得到更大程度的解放。艺术家由于超越了自我感官的局限,从而领悟出那种来自宇宙之间的恢宏浩渺的弦外之音。比之以往,这种俯瞰的视角似乎更妙,因为对于东方的绘者而言,笔墨与纸本的关系就是上苍与大地关系的写照,犹如一种人类对造化“笨拙”地效仿。在其作品集中,刻意罗列的两组由空中航拍的摄影作品能够显露出艺术家的心迹,莽莽苍苍的群山之中,蜿蜒的河流艰涩地在丘壑的缝隙中向远处延伸,在阳光的映照下形成了一道普洒的恩泽。古人云:“高怀而见物理,和气而得天真。”天宇之下的风云、泽注、洪荒、沧桑,雾霭、甘霖,甚至滋养、浸润的过程都在水与墨的流动和渗透之中得到渲染和表现。

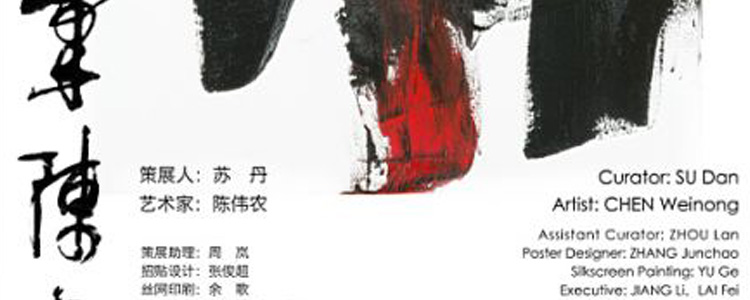

“笔阵图”系列为陈伟农先生的近期作品,这些作品是继2011年创作的“即兴系列”之后的新作。“笔阵图”虽仍然保留了那批作品在创作时间和情绪把握层面一贯的创作习惯,但创作理念已经完全不同。我们可以明确地感受到,在其新的作品中形式已谦逊地让位于章法。显而易见的是,它们较之以前的山水系列更显纯粹,因为它高度的抽象性使得作品内容贴近于图像本体。同时这批作品又是源于书写又超越书写的美学示范,抽象的极致犹如图穷匕见,达到的常常是恍然而彻悟,呈现的常常是简练而跳跃的结构,揭示的总是直指人心的妙语。放弃丰富多姿的表象对于艺术家而言是觉悟和勇气的体现,这不仅表现为对采撷劳作之厌倦,更是对扑簌迷离真相的执著探掘。然而与素材的库藏尽头咫尺相隔的却常常是法理的天地,在“笔阵图”系列创作之中,艺术家果敢地挥别过去转而进入到一个崭新的境界。除了在方法层面以画布、油彩和刮刀替代习惯使用的毛笔和纸张外,在题材选择方面,新时期的艺术创作中祛除一切具象的要素,环境意象以及字形符号,从而主动性地选择了一处图形联想绝地的创作语境。同时由于创作中割裂了对日常经验反顾的途径,就迈出开拓新的视觉艺术疆界至关重要的步伐。

东晋女书法家卫铄撰写的“笔阵图”一文,是关于传统艺术化书写规矩的图说。吾观其通篇内容,略知其要旨之中首推“力道”。现在、面对陈伟农的新作,我们不难察觉艺术家在自己的“笔阵图”系列中的笔法变化趋于简单,却更加在意笔划之间组合与衔接的关系以及它们出示的形态。抽象性艺术中力的表现是其美学的核心问题,画面中力与力之间的冲突、制衡、转化既是内在的又是外显的,它构成了一种基本的趣味。此外“力道”的复杂性取决于执笔者的创造力,这归功于书写日积月累的经验所致,经年累月的观象和描摹成就了艺术家执掌画面乾坤的功力。正如书道形式演变的过程,超脱于字义的形式虽为独立的,却指涉于万千气象之间。“笔阵图”中云:“一‘横’如千里阵云,隐隐然其实有形。、‘点’如高峰坠石,磕磕然实如崩也,‘撇’如陆断犀象”,书法艺术造型如此,何况当代绘画的表现形式。将表现性绘画与中国书道的有机结合是伟农创造性的表现,在这些画面中,我们既可观赏到纯粹性的视觉变化所带来的力量感和生命力的表现性,又能辨识出中国传统书法的踪迹,令人耳目一新又有恍然隔世之感。

笔阵图给人的启示之二乃其倡导的“筋劲”风范,魏晋之人讲风骨,追求造型的“清奇险峻”。卫铄认为:“书法的品位就高在‘多力而丰筋’”,我们不难看出“笔阵图”系列遵循了这种审美的趣味,图形在有力的运笔中生成,稳健和迅疾相得益彰,润滑与滞涩兼顾。飞白在刀锋纵横回旋中显露出强韧的筋带,顿笔在遒劲沉凝中彰显出重负,此外如万岁枯藤般精瘦多节的努笔牵连着纷飞的浮耀。色润的应用是绘画性质的标志,一方面它打破了格局和要素之间的相互疏远与抗拒,另一方面在根本上否定了书法艺术知白守黑的定律。历史上的“笔阵图”制定了书写形式的法理与规章,它为书写范畴旁逸斜出的美学赋予了具体而严格的程序和标准,将无数人日常的习好推举为名扬四海的国粹。伟农的“笔阵图”则是通过对书写的研究为当代绘画寻找新的姻缘,以期孕育出卓尔不凡的形式和语言。比之其早期的书写与绘画的探索,这是一种在理性高度的思考和实践,它一方面缩减了形式,将画面的厅堂打扫干净,另一方面却增持了问题,将质疑中的击节碎裂之声变成空谷中不绝如缕的回响。