谢晓泽的艺术创作持续关注书籍、报纸、档案等媒介,并以此为切入点探索人类知识世界。随着互联网时代的到来,数字媒介快速挤占甚至替代了纸媒,他的创作也随之迭代更新。其《图书馆》系列以写实油画的语言“将稍纵即逝的信息通过更具永久性的语言转换出来”,宛如将历史片段凝固封存的“琥珀”,也体现了他对书籍作为知识载体的独特见解,以及历史和文化层面的深刻思考。

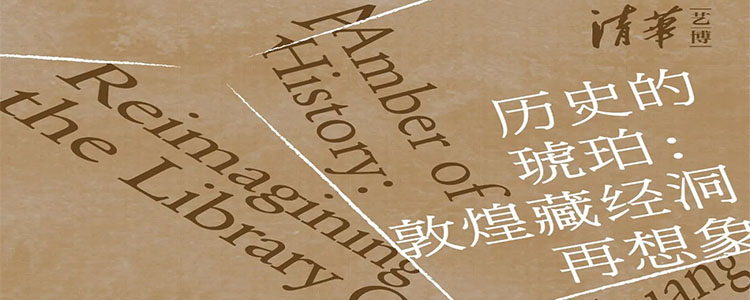

1983年,17岁的谢晓泽考入清华大学建筑系,如果沿着建筑师的道路,他将幸运地赶上中国建筑业最繁荣的30年。然而,五年的专业训练令他发现自己对绘画的热情远超建筑设计,于是毅然投考中央工艺美术学院,成为袁运甫先生的研究生,这次转向决定了谢晓泽的毕生志业。2017年夏,谢晓泽被美国敦煌基金会选定为首位驻地艺术家,这与他持续关注媒介不无关系。敦煌是古代佛教艺术的宝库,20世纪初藏经洞的再发现震惊了中外学界,催生了敦煌学。其第17窟藏经洞如同被封存近900年的敦煌宝藏的“琥珀”,然而,这个曾经饱含历史和文化积淀的密室,如今空空如也,其神秘历史与悲惨遭遇,深深吸引着谢晓泽,成为他此后创作的持续母题。

敦煌驻地的经历和随后的持续探索,给谢晓泽的艺术创作带来了深刻的影响。“如何以仅存的蛛丝马迹还原一个场景,以推测和想象来建构相对完整的历史画面?”“如何表达断裂、流散和损毁,探讨缺失、空虚和历史创伤等主题?”“如何把考古分析和诗意遐想带入艺术创作?”这些问题成为谢晓泽在敦煌创作的起点与旨归。他放下驾轻就熟的西方绘画工具和语言,尝试回归“母语”:以长卷的形制、水墨白描的技法,综合了笔记、图表、书法、模型、雕塑草图等元素,引用藏经洞出土文物的图像片段,忠实记录自己以藏经洞为圆心展开的一系列深度思考。他的研究和呈现并非简单的复制或再现,而是通过现代视角对其进行重新解读和想象,其中所涉知识之广、思考之深、表达之谨严、呈现之多元,为观众提供了别样的观看和思考角度。

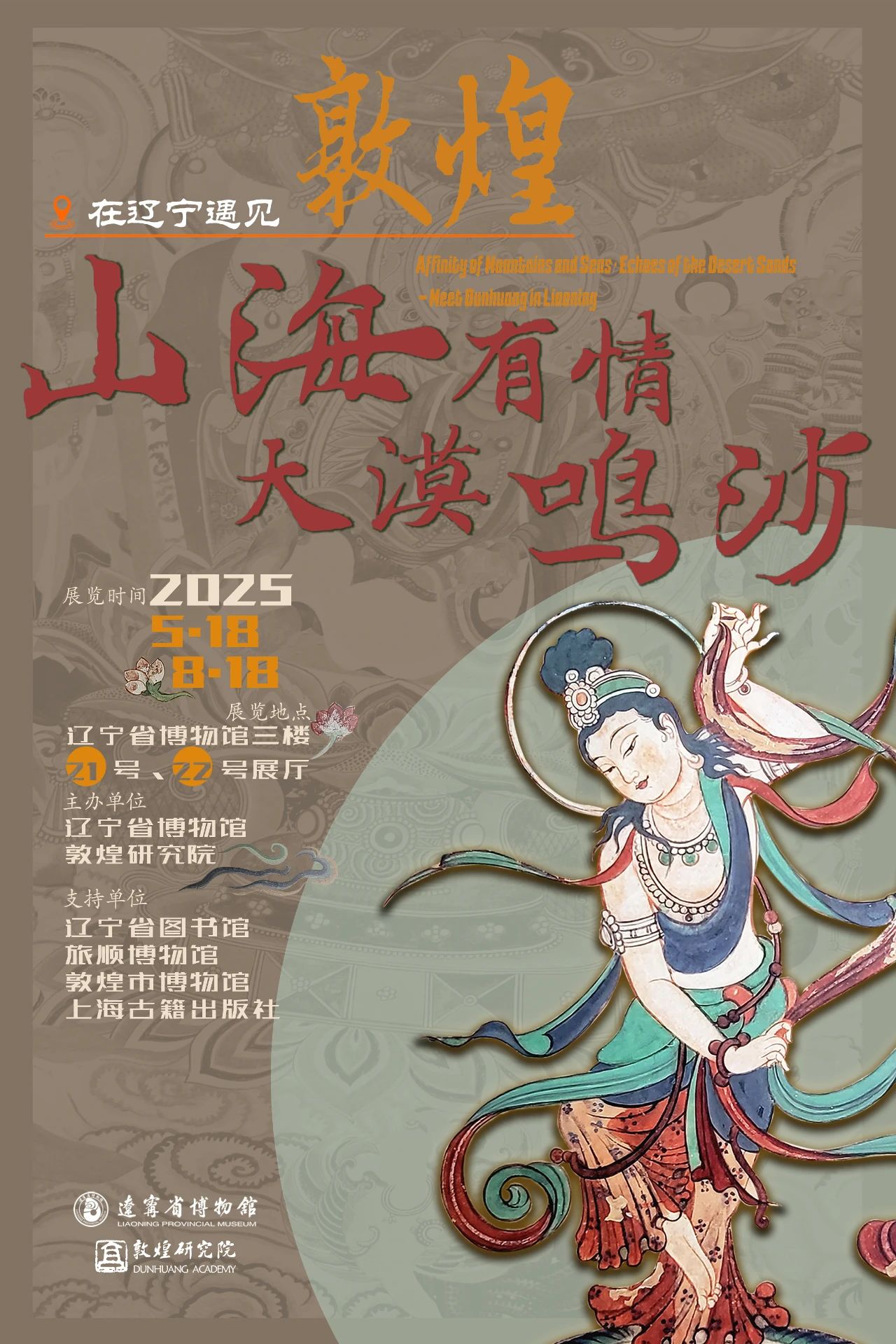

如今,“历史的琥珀:敦煌藏经洞再想象”在清华艺博展出,这距离他最初驻留敦煌已过去7年。此间他围绕藏经洞展开的思考、探索和想象,都凝结在这些展品当中。它们是一个整体,甚至可以理解为是一件作品,集中呈现了敦煌藏经洞的历史、文化和象征意义。作为对传统文化现代诠释的一次大胆尝试,谢晓泽的作品如同藏经洞中的古老经卷,等待着观者的细细品读,历史的光芒将在当代艺术的空间中绽放,孕育出新的生命和智慧。

闻名遐迩的藏经洞位于敦煌莫高窟南区,是附于巨大的16窟门道上的一个小小密室。九世纪的敦煌佛教领袖洪辩——他是16窟的窟主——可能在此参禅。他去世后人们在这里立像储其舍利,此室遂化为洪辩的影堂灵境。过了二百来年不知何人将像移出, 为几万件经卷、文书、绢画、刺绣腾出空间,随即封门并覆以壁画,以致近千年间无人知晓此室存在。直至1900年,敦煌道士王圆箓清理积沙时无意发现此处,英、法、俄、美等国“探险家”闻讯而至,洞中的珍贵文献和艺术品也随之散布到世界各地。建国后敦煌石窟得到妥善保护,洪辩塑像被发现并重归此室,这个洞窟也回复到10世纪的样子。

藏经洞的曲折历史和象征含义深深地吸引了艺术家谢晓泽——如此斗室,却成了中国历史和学术史中纪念碑般的存在。他把藏经洞看成是保存中国文化基因的“历史琥珀”,犹如“时间胶囊”般聚涵了层层历史记忆。他反复访问敦煌,在莫高窟原址感受古与今的交汇。他也阅读了大量历史和宗教文献,发掘藏经洞可能具有的观念维度——从三界九地、曼荼罗到星云图像,这个窟室在他脑中逐渐具有了宇宙模型的意义。

本次展览既是这些调研和思考的成果,也可说是一个长远探索的开始。它的实验性显示为对“百科全书式”体验在两个层面上的追求,一是艺术创作与历史研究、哲学思辨的相互启发,一是艺术媒材和视觉形式的扩展和互动。展览中的绘画、雕塑、录像和数字化作品,以其不同的语汇和视觉效果构成多元的感知维度,引导观众体味人类历史和宇宙运动的交汇。