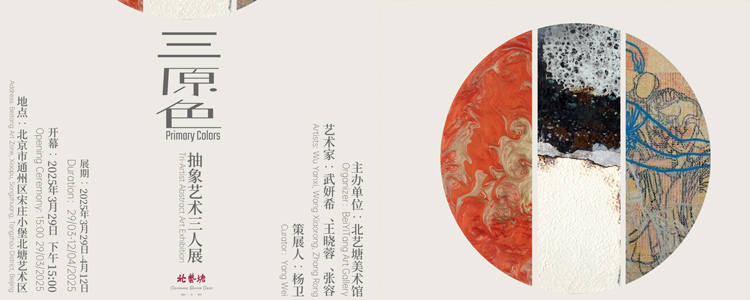

关于“三原色”画展

文/杨卫

我以“三原色”来命名武妍希、王晓蓉和张容的画展,包含了几层意思:其一,这个展览为她们三个人的联展,“三原色”即代表了武妍希、王晓蓉和张容这三位艺术家;其二,这三位艺术家均为女性,相比男性艺术家更显著的社会属性,即热衷于表现社会和政治等题材,女性艺术家则更加关注自我,所以,“三原色”也是反映了这三位女性艺术家的生命底色;其三,也是更为重要的一点,就是这三位艺术家的作品都是抽象艺术,而且是偏向于冷抽象,因而,原色更接近于她们的作品,也是她们努力追求的方向。总之,以“三原色”来概括这个展览,既表明了这个联展的特色,同时也揭示出了她们作品的内涵。

武妍希是较早从事抽象画探索的女性艺术家。从最初对抽象形态的迷恋,到对材料本身的发现和挖掘,武妍希在抽象画领域经历了若干次蜕变。事实上,在世界抽象艺术的历史上,也经历了从抽象形式到材料本体的转换,即由外到内的发展。武妍希正是沿着这样一个探索轨迹,从之前对天象和文化的关注,即表现节气、反映宗教题材等,而转向了对心象的挖掘。这一转变驱使武妍希着眼于材料本身的实验,从而将通体透明的材料,与自己清澈如镜的心性达成某种默契,实现其神形合一的同时,完成了自我与作品之间的同心圆。

王晓蓉的抽象作品同样注重于材料探索。但与武妍希不同的是,王晓蓉的抽象作品中,材料的显现仍是为了造型服务。也就是说,她热衷于抽象的造型,材料不过是为其抽象造型增添文化含量,凸显画面质感而已。因此,王晓蓉选择了最具东方文化神韵的宣纸作为语言,通过裁减、撕扯、火烧等手段将其破坏,以此来隐喻传统文化的分崩离析与当代人的生存处境;同时,她又将这些残缺不全的纸片,加以并置与重叠,并通过五颜六色进行渲染,从而在支离破碎的纸屑之中,孕育出一个崭新的美学生命,由此来完成自我从传统到当代的观念转型与精神蜕变。

相比而言,张容的抽象作品更具画意。也就是说,她更加注重绘画过程留下的心象痕迹。从语言层面来看,张容对“线”的运用情有独钟。据说,这源于她最初的绘画经验,即她是在父亲的制图纸、效果图上开始最初的涂鸦,因而,制图纸密密匝匝的网格、数字、符号和精密仪器效果图靛蓝色的印痕,深刻在了她的童年记忆。如果以弗洛伊德的精神分析学来分析张容的抽象作品,即可以看到她的清真返一之途。正是这种美学上的溯本求源,使张容的绘画与中国传统绘画之间找到了异曲同工之妙。因为从书法脱胎出来的传统中国画,其灵魂就是线。不过,传统中国画的线,虽然起承转合、千变万化,但仍是服务于造型。这使得线的自由意识与心性表达,打了不少折扣。张容清楚地看到了这一点,故而,她将线从造型意识中独立出来,与画面中的色块互为表里,形成有机融合与矛盾冲撞,亦是为了将线从传统的束缚中解放出来,通过抽象语言插上自由自在飞翔的翅膀。

纵观三位艺术家的抽象作品,虽然各有千秋,但有一个共同的特质,那就是通过语言的不断纯化,都在试图返本开新。因此,以“三原色”来命名她们的作品,既是她们的返本之旅,也是她们的开新之道。

2025.3.8于北京通州