关于“自画像”

之前看过一本书,书中有一章节提到了一位摄影师和编辑之间的故事,摄影师在外拍完的胶片送到出版社,出版社的编辑则选取了一些照片刊登在刊物上,久而久之这位摄影师越来越被人所熟知。逐渐,摄影师觉得:他是拍下照片的人,在现场按下快门的人,自己才是那个最清楚、了解自己照片的人。于是他决定以后自己选择照片、排版、编辑、面向公众,但是现实反馈并不如他所愿。胶片摄影是我除了综合绘画之外的另一个主要的创作媒介,所以这种摄影师、照片、编辑和出版社之间的关系,让我对自己一直画的”自画像“系列的作品有了另外一种自我讨论的可能性,我和我的自画像是否是最亲密的?我在画的过程中是以自我为视角,还是以旁观者的身份下笔?

联合策展人 李宏(寄语)

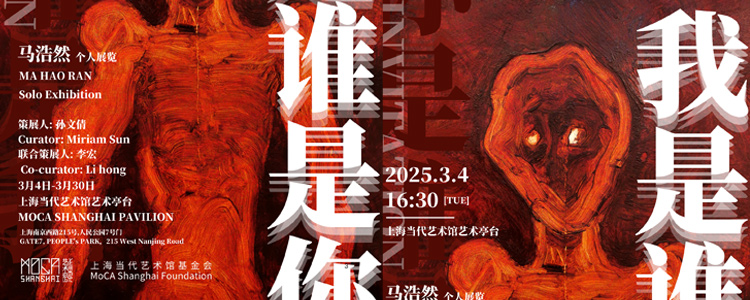

“我是谁是你” — 这一看似镜像对称的展览标题,实则道出了身份认知的复杂性与流动性。在这场关于自我认知的探索中,艺术家马浩然借“自画像”展开对观看与身份的思考:当我们凝视画布上的面孔,那是“我”,还是一个逐渐异化的“你”?自我与他者的界限究竟清晰可辨,还是始终处于流动之中?

马浩然的“自画像”系列不仅是自我形象的描绘,更是一场关于创作者与作品关系的追问。艺术家在阅读《摄影师手册: 玛格南成员大卫·赫恩谈艺录》的过程中,注意到书中提到一位摄影师起初由出版社编辑挑选照片,逐渐被大众所认知。然而,当摄影师决定亲自挑选、编排、面向公众时,现实反馈却并不如预期。这种摄影师、照片、编辑与观众之间的权力关系,使他开始思考:我和我的“自画像”是否是最亲密的?在绘画过程中,我是以自我为视角,还是以旁观者的身份下笔? 这一层层的追问,让他的作品成为身份的试验场,在观看与被观看、主体与客体之间不断游移。

他的作品在不同文化交汇的语境中生长,借由视觉符号触及记忆、历史与身份的边界。而那组以电焊烫刻木板的装置作品,则如同另一种自画像,以火焰为笔,炭黑为肌理,烙刻出时间的痕迹,赋予材料以温度与情感。在这些作品中,他将个人经验转化为可被观看、可被解读的视觉语言,同时又在这个过程中不断质疑:观看的主导权究竟掌握在谁的手中?

在“你”与“我”交错的瞬间,我们是否仍然清楚自己的轮廓?在这场关于身份的艺术实验中,艺术家马浩然邀请观者一同进入这场流动的对话,成为这场观看与被观看关系中的一部分,在彼此的凝视中,共同探索那条难以言说的边界。

之前看过一本书,书中有一章节提到了一位摄影师和编辑之间的故事,摄影师在外拍完的胶片送到出版社,出版社的编辑则选取了一些照片刊登在刊物上,久而久之这位摄影师越来越被人所熟知。逐渐,摄影师觉得:他是拍下照片的人,在现场按下快门的人,自己才是那个最清楚、了解自己照片的人。于是他决定以后自己选择照片、排版、编辑、面向公众,但是现实反馈并不如他所愿。胶片摄影是我除了综合绘画之外的另一个主要的创作媒介,所以这种摄影师、照片、编辑和出版社之间的关系,让我对自己一直画的”自画像“系列的作品有了另外一种自我讨论的可能性,我和我的自画像是否是最亲密的?我在画的过程中是以自我为视角,还是以旁观者的身份下笔?

联合策展人 李宏(寄语)

“我是谁是你” — 这一看似镜像对称的展览标题,实则道出了身份认知的复杂性与流动性。在这场关于自我认知的探索中,艺术家马浩然借“自画像”展开对观看与身份的思考:当我们凝视画布上的面孔,那是“我”,还是一个逐渐异化的“你”?自我与他者的界限究竟清晰可辨,还是始终处于流动之中?

马浩然的“自画像”系列不仅是自我形象的描绘,更是一场关于创作者与作品关系的追问。艺术家在阅读《摄影师手册: 玛格南成员大卫·赫恩谈艺录》的过程中,注意到书中提到一位摄影师起初由出版社编辑挑选照片,逐渐被大众所认知。然而,当摄影师决定亲自挑选、编排、面向公众时,现实反馈却并不如预期。这种摄影师、照片、编辑与观众之间的权力关系,使他开始思考:我和我的“自画像”是否是最亲密的?在绘画过程中,我是以自我为视角,还是以旁观者的身份下笔? 这一层层的追问,让他的作品成为身份的试验场,在观看与被观看、主体与客体之间不断游移。

他的作品在不同文化交汇的语境中生长,借由视觉符号触及记忆、历史与身份的边界。而那组以电焊烫刻木板的装置作品,则如同另一种自画像,以火焰为笔,炭黑为肌理,烙刻出时间的痕迹,赋予材料以温度与情感。在这些作品中,他将个人经验转化为可被观看、可被解读的视觉语言,同时又在这个过程中不断质疑:观看的主导权究竟掌握在谁的手中?

在“你”与“我”交错的瞬间,我们是否仍然清楚自己的轮廓?在这场关于身份的艺术实验中,艺术家马浩然邀请观者一同进入这场流动的对话,成为这场观看与被观看关系中的一部分,在彼此的凝视中,共同探索那条难以言说的边界。

上一篇: 周京新中国画作品展

下一篇: 松辽春韵 长白秋歌——全国艺术院校名家绘吉林作品巡展

最新展讯