序言

篆書,對於當今社會的普羅大眾而言,是一種不熟悉且陌生的漢字書體。如同楷書字體通行於今日,篆書其實也是中國在二千多年前通行的一種書體,然從戰國、秦漢的篆書變成隸書,是漢字最大規模的改款,徹底顛覆了原來的篆書結構,也肇生後人對篆書的無法認識,其因也是書寫習慣的造成。在戰國、秦漢之際,政治、外交、商業交流頻繁,文件的流通也愈趨繁浩,文字的書寫量也相對增加很大,文字的書寫速度也相對提升。當篆書在快速書寫時,筆畫連動牽引,造成篆書草寫化,篆書草化自然影響了篆書原本的結構,也產生篆書的訛變,日積月累,漸漸形成了隸書字體。而這篆書衍化成隸書的過程,少說也有二、三百年,這些衍化軌跡可從近半百年出土的戰國秦漢竹簡帛書中發現一些端倪。

篆書是隸書字體通行前的書體通稱,時空跨越從商、周、春秋、戰國到秦漢,約有一千五百多年的發展歷史,從商甲骨文、西周金文、春秋戰國文字、秦小篆到漢繆篆,篆體結構各異,風格亦各具。凡學習篆刻者都應對此涉獵領略。

篆刻,簡單的說是以篆書為基礎,藉由陰與陽的雕刻技巧所表達的一種印章藝術。印章的歷史可溯源於殷商時期,而戰國時期是演進發展的時期,到秦漢魏晉,更是印章蓬勃鼎盛的輝煌時期,它們都是以當時通行的篆書為文字基礎,自然能流露出典雅隽永的印章風情。到了明清之際,有了「文人治印」的號召,復秦漢小篆之古,溯商周金文之源,對於印章用字的追求開始覺醒;再加上金石學研究興盛,帶動書寫篆書的風潮,遠古的篆書形體更被賦予流動的書寫筆趣,更是書家印人所熱衷表現的模式,於是印章藝術再次復活興盛。同時,「印材革命」也是印章藝術發展的一個轉戾點。元末王冕開始以花乳石刻印,石性軟硬適中,徒手鐫刻非常容易,能於文字章法或刀法筆意上,有充分地表現,所以就帶動起文人或書畫家「自書自刻」的篆刻創作方式,也扭轉了印章文化發展的方向。如今軟印石如壽山石、青田石、昌化石、巴林石等已被廣泛使用。

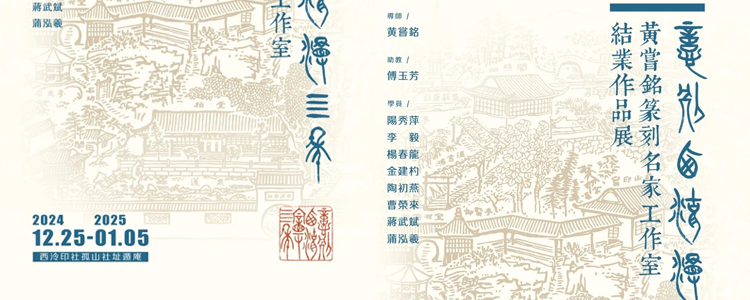

「憶別西湖漫四年」是黃牧甫曾刻過的一方印,然對西泠印社黃嘗銘篆刻工作室全體師生而言,卻是一句貼切的寫照。西泠印社黃嘗銘篆刻工作室開課於2019年,於9月、12月分別完成各十天的課程。然2020年後因全球疫情影響,足足停課四年。迄2023年12月、2024年3月才又續課完成。雖然停課四年,然學員更能珍惜自修功夫,與老師透過網路溝通而有更多的學習。

西泠印社黃嘗銘篆刻名家工作室著重於教學與創作並進,圖形簡報教學主要介紹晚周各種書體及簡帛書的變化,也有晚清各大篆刻流派的分析;實作的書法與篆刻也督促並重。在此西泠印社黃嘗銘篆刻工作室結業之際,學員除了展示學員合作集刻《孝友堂家規》印譜外,每位學員也各自展示一組套印,題籤製作印屏外,也各有一件專長的書法或鈐拓作品展出,成績斐然。