序言

文/钟耕略

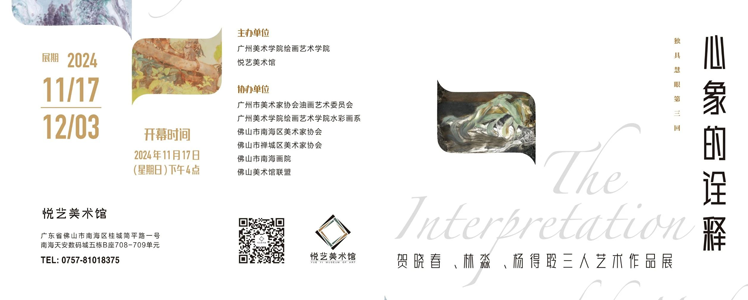

贺晓春、林淼、杨得聆,这三位在广东画坛杰出的年青艺术家,在各自艺术领域里的潜心探索有着非凡的表现。《心象的诠释:贺晓春,林淼,杨得聆三人艺术作品展》正尝试从三个不同的角度来探究她们的艺术核心思想,从而了解不同的艺术家如何通过各自的途径和手法来诠释其心象。

何谓“心象”?简而言之即心中的意象,是难以言述的一种概念性的视觉或精神上的形象。如果对心象的含义來作一探究,它是源于生活又高于生活的一种艺术形象,是主观感情对客观生活的独特理解,是画家审美观念以及文化修养的综合体现,它折射出画家的内心世界。因此,一件好的作品,必然呈现出画家观看物象的独特视角和不凡的演绎手法,这种个性化的表述语言,因为具有独特的表征和内核,所以才具有研究和欣赏的价值。

贺晓春的艺术是绘画与装置双轨并行,她是一位既感性又具思辨逻辑的艺术家,其绘画的观念性、叙事性和寓意性正好与装置作品相互辉映。賀晓春前期的绘画已显现出强烈的观念性,但她并非忽视绘画性的形象描绘;反之,她是一个善于用绘画语言来讲述故事和阐述人生观的艺术家。故此。她早前的绘画中,那带有符号式形象的元素和抽象的平面构成,已为她后来往观念性绘画的发展方向埋下了伏笔。她近年的作品明显地转向了关注社会和探究生命的话题,她认为艺术虽无法解决社会问题,但不妨利用创作去提出问题而引发关注和思考。她的人生经历和丧父之痛,让她体会到生命才是最重要的,艺术只是人类在世上留下的足迹,然而通过艺术来揭示生命,其结果则仍然显示生命存在的意义。在创作的技法上,晓春并不局限于手绘,而是更倾向于手工制作过程的亲昵感和快感。例如,她在拼贴绘画中所使用的报纸并非取自现成物,而是亲手设计,经过几度繁复工序制作而成的,其中的文字已隐含着她要讲述的故事和心声;而另一种类似“浮雕绘画”的作品,那些在画面上附加的浮雕样的造型和肌理,亦是她所惯用的香灰、草木灰和胶合物亲手调制而成,这与达达主义把现成物信手拿来直接应用的观念截然不同。这些灰质胶合物混合着油彩的绘画,隐隐地透射出一种隐晦莫测的神秘感,它可触发观者进入画面的遐思,同时揭示了她对生死循环、物质不灭哲理的顿悟。晓春在其观念性和表现性的绘画中,努力探索自己的实践方法,在中外艺术资源的传承与创新的过程中不断挑战自己。

林淼的中国画所呈现的强烈的当代性,犹如通过一个现代的窗口去观看传统的世界;它揭示了在当今的时空下,如何承继传统文人绘画的笔墨精粹,而又能开拓新时代独特视角的崭新途径。林淼生于广东,学艺于杭州,深得苏杭江浙一带文人画风的影响。从她早期的作品中,已然感受到一种江浙文人的清气和萧疏淡逸的情怀。她秉承了文人画那种不拘于具体形貌,而注重以个人的笔墨情趣去演绎心中意象的特色;而这种意象是由客观景物在她心中转化而成的图像,它透射出一种娟秀隽永的灵气。从画面的构成到线条和色彩的运用,乃从传统的格局中脱胎而出。林淼的作品表面看来是以具象的语言表述,然而画中却饱含抽象的语汇。以其强调心性的主观意象,故山石、草木、水纹、云影及屋舍等造型多超脱常规视像,而以夸张的线条和舞动的节奏來呈现一种奇诡的气氛和张力。此外,她又撷取了传统青绿山水画的色彩精华,而以现代视觉的铺陈来构成画面的冲击力,其色彩效果显得浓烈而清雅,把浓重鲜丽的“青绿”与雅淡淸逸的“浅绛”巧妙地糅合在一种现代的视象之中。中国传统绘画本来就不是写实的,所谓“搜尽奇峰打草稿”,那是把视觉的经历融化于心中,而后写其胸臆之气象,尤其是山水画,更体现出一种道家的宇宙观。林淼的作品有一种奇幻的想象和童心的稚趣,她近年的作品更趋向于跌宕雄强的构造,以类似几何形的线和面来构成一种现代视觉的空间,从现实的景象中提炼为一种超现实的“心灵的风景”;无论在布局、用笔和设色的层面,都历练出具有鲜明辨识度的个人画风。

杨得聆亦是油画与水彩并驾齐驱,在她的艺术领域中,油画早已获得美术界的好评,而近十多年来她在水彩方面的潜心探索和实践有非常出色的表现。她早期的油画从印象主义和纳比派的色彩运用上获得借鉴和灵感,而油画上的用色给她的水彩画奠定了基础。得聆的水彩画风可谓异军突起,豪宕的用笔放纵而有约制,对游走的水性颜料的驾驭则存于一心。然而,技法只是画家语言表述的一种手法,以及个人的修辞特色。更重要的,是什么促使画家运用其特长的语言来阐述和演绎其观念。她近几年的每个系列都蕴含着她对人生不同阶段的深切感悟,虽然不能以多愁善感来解释她的个性,但世事如浮云,人生变幻莫测,这种毫无预警的变化的确触动了她敏感的神经,让她从现实生活的不稳定性和个人病痛遭遇的深切感受中打开了心窗,在人生与自然的微妙关系中悟道。她在不同的系列中从多个不同的层面剖析心中的意象,即使是日常周边环境的微小事物,那怕是一花、一草、一木,都能引起她的倾心关注和悲悯之情。得聆在水彩艺术上的成功,并非只是凭借技术上的功夫;而更重要的,是她对人生的透彻感悟,对事物的敏感反应和敏锐的艺术触角,以及个人的独特解读方式。从描绘感时伤事的“纤凝变幻”、吴哥窟精神感应的“和风引路”、自困惑中获得心灵解脱的“心窗”、有感于自然生命可爱的“无名草的自在”,而至欣喜于看见曙光的“重生”等各个系列,都揭示了她近期的作品明显地迈向了一种观念上的构成,可见其人生与艺术已然融合为一个整体。

贺晓春、林淼和杨得聆三人的作品各具特色,途径各异,可她们努力攀登的都是同一座山峰,那就是用自己独特的语言来诠释自己的心象的最高境界。我们从她们的作品中亦可感受到她们各自不同的经历,以及这种经历对创作所产生的深刻影响。她们的作品在展览中的相互对话,跨越了古今中外的时空,这是一种有趣的精神和心灵上的交会。艺术家的天地是相当个人的,而各人不同的艺术风格正揭示了艺术的多元性。冀望这三位艺术家作品的自我诠释和相互对话,能与观众产生有效的共鸣。