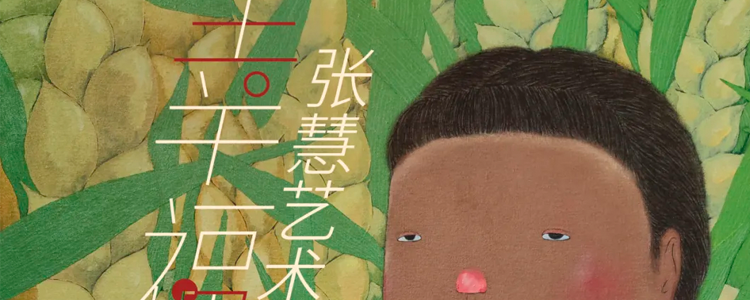

张慧:土地、梦想以及钝感力

文/洪隐

大约十年前的同一个时间段,我读了李娟的《我的阿勒泰》、渡边淳一的《钝感力》,从时间轴来看,那时候的张慧刚刚硕士毕业于天津美院油画系,再往前回溯五年,张慧完成了在天津美院雕塑系的本科学业。时隔多年后,我再一次将前述的两本书关联在一起,是前年看到张慧作品的那一瞬间。近乎本能的关联与想象,关于生活,也关乎生命,张慧的绘画与雕塑的平行交织,穿过当下的现实镜像,重游记忆中的场景,回应心中的念想,与幸福拥抱片刻或者擦肩回望。“我渴求幸福,因为太苦,我又不敢幸福,因为怕迷失方向,于是,我一直都在离幸福很近的地方翘首以盼,以保持清醒。”

张慧的自白,即是作品的最佳诠释,每一幅画,每一件雕塑,都带着渴求与清醒的翘首以盼,是她自己,也是这个时代许多人共通的内心写照。去年初春时节,天空湛蓝,在天津静园旁的鞍山道上,在她大学时常去的大悲禅院的“一层楼”前,在她稍显局促的工作室中,我们所聊虽然不多,但关于她一路走来的沿途情况有了大致了解,也进一步印证了我最初看到她的作品时的感受,就像李娟在《我的阿勒泰》中总结的:人生是旷野,再颠簸的生活,也要闪亮地过。这种颠簸之上的闪亮,是绘画《幸福的味道》,是雕塑《风儿吹啊吹》,也是下一件即将诞生的作品。这些作品共同映衬出张慧的三个关键词:土地、梦想、钝感力。

张慧并非以艾青式的满含泪水来表达对土地的热爱,她是一位麦田守望者,以雕塑《丰收之子》的姿态站立着,收获庄稼和果实,也收获亲情和爱情。她像是克里希那穆提在《最后的日记》中描绘的山野里的树:当太阳缓缓从地面升起,慢慢爬过树梢,一瞬之间,这棵树就会变得通体金黄,每片叶子都亮闪闪的,充满了生机。这不正是画作《阳光灿烂的日子》么?这种场景与其称之为“回忆”,不如谓之“梦想”。故乡的土地即便贫瘠,也给了张慧最初的滋养,从河南到天津是命运的转折与抽离,将童年的记忆提纯之后继续成为创作的养分。在张慧身上,“疾风知劲草”与“凌寒独自开”的坚韧,是内化的,柔而不弱,坚而不硬,这正是弥足珍贵的“钝感力”。

渡边淳一说:钝感力并不是消极无为,而是积极应对,不断前进。张慧即是如此。她既活在不自觉钝化的当下,也活在梦想化的回忆里。诚如李娟所述:生活在前方牵拽,命运的暗流在庞杂浩荡的人间穿梭进退,见缝插针,摸索前行。张慧以旺盛的创造力,持续表达着穿梭于命运中的“生命之美”,以其塑造的温暖场景与憨态可掬的人物形象,构建着自己心中的香格里拉。这让我想起余华“温暖而百感交集的旅程”,也切实感受到尼采所言“在自己身上,克服这个时代”的现实样本。

“我年轻的时候确实经常受挫,但是,无论生活多么难堪、多么狼狈,我好像都不当回事。可能是一种天性,我就是那么自信。我觉得自己写得好,这一切都会改变的,我一定会有很好的生活。”李娟有这样的认知和自信,张慧也有,她在作品《KING》的自述中坦言:一直相信艺术作品是可以穿越时间和空间,能与观者共鸣和对话的,这件雕塑作品是我语言的表达方式之一,也是我当时创作它时心声的最终呈现“活出自己,做自己的国王”。

晚秋的超强台风“康妮”似乎提前为张慧即将在福州呈现的个展《幸福季》涤荡浊尘,风狂雨骤,天地涅槃。而此刻,远在天津的张慧正在和她创作的坐在大象背上的女孩说晚安,对,坐在大象的背上,温柔地走进良夜,也坚定地走向幸福的曙光。

风雨交加的深秋

写于半饮堂