前 言

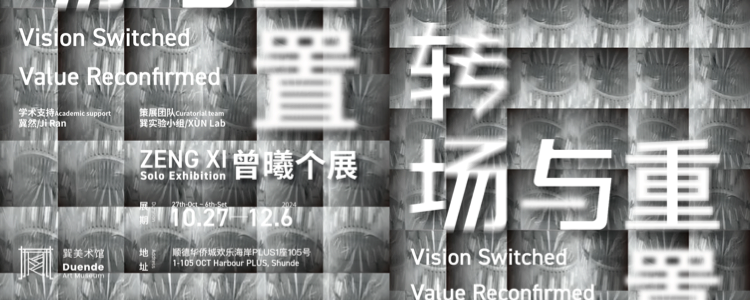

十年间,作为油画家的曾曦完成了作品形式与媒介的一次转变。出离油画布后,他转向形态各异的镜面不锈钢材质“画布”上,用环氧树脂、菲涅尔镜片、铁粉、氧化剂等材料构建“第二视网膜”,以促使人们透过这些剥离了主体的“器官”反思“观看”这一行为的可靠性。与所有可以用于成像的介质都不一样,经过镜面的物像转瞬即逝,只在观众的脑海中留下飘渺的、不可捉摸的短暂印记,这不禁使人发问:眼见是否为真?图像与景观塑造的世界是否可靠?

在2017年的展览“悬置的视网膜”中,杨小彦给曾曦的视网膜系列作品做了一个存在状态上的阐释:“曾曦有意无意间制造了一场没有硝烟的视觉纷争,他把视网膜悬置起来,让现场成为生产意义的空间,又让意义因不同映照而在镜像中彼此短暂对峙。悬置的意思是,意义随时变动,现象成为一切,一旦离开现场,即使捧着画册,也无法重新组合原有的一切。”于是,视网膜是悬置的,意义的生成是短暂的,而镜像带来的视觉记忆是不可捉摸的,这一切促使人们看向虚空,思考何为“无”。

尽管镜面中的形象最终成为转瞬即逝的记忆,而艺术家的意图也不是回到对材料本身的探讨,但是镜面折射的物理特性还是不可回避地将作品所在的场域和现场感的反馈带到整体的观看行为当中来了。毫无疑问,在今天的展览现场,观看行为所面对的不是一个封闭的意义系统,在空间之中,人随着位置的切换,视角会发生相应的转变,当他们正在犹豫是否要在这件作品前停驻下来的时候,又随即因为空间在镜面之中的映射被下一件作品吸引。真实视网膜和作为“第二视网膜”的作品发生交互的时候,每一次切换视角观众就被带入一个新的场域,在场域的转换中,意义也随之重置。这是否在提示我们——虚空之感或许来自于对整全真理和视角的消解,但它随之也完成了对开放意义和积极自由的“去蔽”。

吉登斯在其著作《现代性的后果》中提出“时空脱域”(disembedding)理论,他认为在现代化的过程中,社会关系变得越来越超越时间和空间的限制,它与碎片化、去中心等现象有关,而现代社会中的社会关系应从局部的互动情境中提取出来,并在不确定的时间-空间跨度上重新建构。在这个意义上,现代人由“脱域”而产生的孤独空虚之感会在具体的互动情境中得到转场与重置,而艺术对于场域和视角的重新建构也使人不断摆脱了现代社会“重复”的牢笼——无论是景观还是无尽的日常。

曾曦也在作品里呈现了一种“重复”,落在镜片上的雨滴、菲涅尔透镜里的同心圆、重复的镜面显像、褶皱的痕迹似乎都在呈现一种不可被打破的秩序,一种永恒轮回的宿命。然而,这些看似虚空的图像实际上通过对“绝对真实”的遮蔽完成了对“主观意志”的去蔽——通过“看”这一行为,观者主动将自身带入场域之中,在寻找最佳视角的过程中,获得视觉结果和意义体系的重置方案。

现在,曾曦创作的这批“第二视网膜”已经来到一个复杂的现场。当人们从娱乐-商业空间穿过美术馆的墙壁,当他们的眼睛与这组“因理性而外移”的视网膜相遇,一种“转场”的震撼将会使他们开始发问:我在哪里?一旦他们意识到这是超脱了目前时空(娱乐-商业)的艺术现场,一种新的意义将会在不久之后重置。

巽实验小组