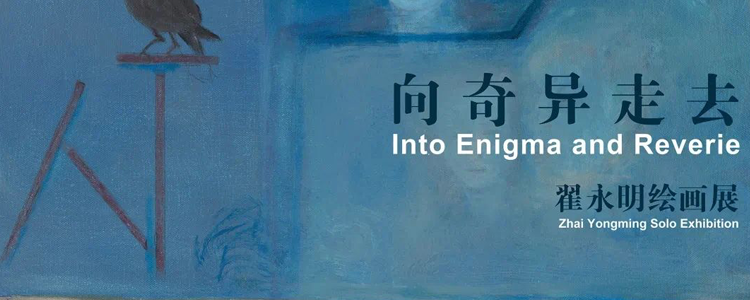

向奇异走去

——翟永明画展前言

文|王寅

2018年,我为翟永明在上海策了她的第一个摄影展,在展览导语里这样写到:“她的摄影才华被她诗歌上炫目的成就遮蔽了。摄影,是诗人的第二声部,”但当五年前翟永明悄悄把她的画作发给我看的时候,我知道她的又一次艺术跨界已经开始了。

诗人转而搞绘画和摄影是再自然不过的事情,所以翟永明拿起画笔,我一点也不惊讶。和大部分诗人画家不一样的说,她的绘画风格从一开始就是独特的,她也不是来玩票的,短短五年的创作井喷式的爆发,画的数量如此之多,前后变化如此之大,着实出乎意料。

作为诗人,翟永明的杰出毋庸讳言。作为画家的翟永明拥有一种罕见的天赋,即使在最小的画幅中,她也能命名事物,直奔本质。她密集的暗示性语言,充满隐喻和暗示的手法,都令人联想到她的诗人出身。

诗人绘画,单纯的笔触在某种程度上反而成了优势。翟永明的画稚拙天真,看不到师承,找不到来源,也因此无法定义,徐冰谨慎地称之为“技术素人”,威廉·巴特勒·叶芝在谈起诗人作家通过艺术获得成长时,干脆将其称为“新人种的诞生”。

即使在诗人画家中,翟永明也是一个异数。对于翟永明的诗歌读者来说,画家翟永明是熟悉的,更是陌生的。每一位诗人画家都会被人们把他们(她们)的绘画和诗进行比较,翟永明也不例外,但是她的绘画和诗如此不同,最大的区别在于“轻”与“重”,她绘画的轻逸柔软与诗歌凝重厚实的质地形成了鲜明的对比。翟永明的画比她的诗有着更多的神秘元素,她沉迷于虚构的超现实场景中乐此不疲,绘画的边界不断延伸,超越了交错的时空。

翟永明的绘画无意挑战正统的艺术观念和艺术意识形态,她的画与其说是叙事的,不如说是情绪的,与其说是感性的,不如说是更多依赖直觉和本能在表达,她创造的场景,是无梦之梦的梦境和想象的叠加,神秘幽深不可言说。她在画布上堆积了不同寻常的色彩——褐色、灰色,绿色、蓝色、深蓝、近似黑的蓝色,她偏爱的冷色调如绵绵不绝的情绪暗涌,即使是春色也偏向幽暗不明。所有大胆的色彩、芬芳的气味、听不见的声音都和她的想象力融为一体。她更多的是设问,而不是给出答案,也许问题就是答案本身。

在翟永明的画作里,最常出现的是郊外、原野、密林和山峦,在幽深的背景里,形同艺术装置的山水风景不知隐匿着什么,充满的只有不安;她反复描摹那些在大自然中飞翔的鸟、奔跑的鹿,反复画那些孤独的背影,画那些奋力游向遥不可及远方的人们;她将人物置于浓重稠密的黑暗中,让他们义无反顾地背对凡尘,远离尘嚣,处处透露出强烈的逃遁气息。

城市是翟永明的潜意识里最想要逃离的地方之一,城市在翟永明的画里也是不及物的,或者说是被抽离的。在城市场景中,我们经常会看到犹如定格的静止时刻,那些孤独站立的瘦弱女子,在画幅的角落或下方沉默不语,有所期待,又无所事事。室内的日常物件几乎被完全省略,背景空无一物,即使有物,也只是枯枝、瓶花和画架。

玛格丽特·阿特伍德、苏珊·桑塔格、乔治亚·奥姬芙、阿赫玛托娃、弗里达·卡洛等人,是翟永明心仪欣赏的女诗人、女作家和女艺术家,她喜欢以致敬的方式,把她们置于梦境一般的场景之中,“日渐衰老”系列就是如此。翟永明视弗里达·卡洛为精神上的先驱,在墨西哥城参观弗里达·卡罗博物馆时,某些职业画家对弗里达嗤之以鼻,翟永明却看得津津有味、流连忘返。她不止一次以摄影的方式Cosplay弗里达·卡洛的形象,而在《互凝》中,她更是干脆把自己和弗里达·卡洛画到了一起。

翟永明在画布上体现了造物的意志,也解放了自己:“当我们拿起画笔,内心的烦燥、焦虑、抑郁,甚至野心,全都一扫而空。” 她通过绘画再次发现了自己,就像王维在《偶然作》中所写的那样——“宿世谬词客,前身应画师”。

翟永明在绘画中发现了自我的更多分身,并把我们的目光引向未知的远方。在翟永明质朴单纯的绘画中,吸引住我们的是谜一般的情绪,以至于我们要俯身靠近画幅去一探究竟,我们被引导,去猜测和想象看不清的深处。

真正的艺术是什么?简而言之,就是道常人未曾道,就是从司空见惯的事物中发现人们看不见的东西,翟永明的绘画做到了。

一个女子手捧一束花朵向远方走去,她要去哪里?她要去干什么?标题给出了答案——《向奇异走去的女人》,“奇异”意味着一切可能,就像诗人的灵魂因为绘画,得以在不同的次元中自由地飞翔。