古人为何画山水?或许,宗炳在《画山水序》中提出的“唯当澄怀观道,卧以游之”是最好的解释。自然山川,亘古永恒,唯无我之际,方才见到一切存在的“存在”。

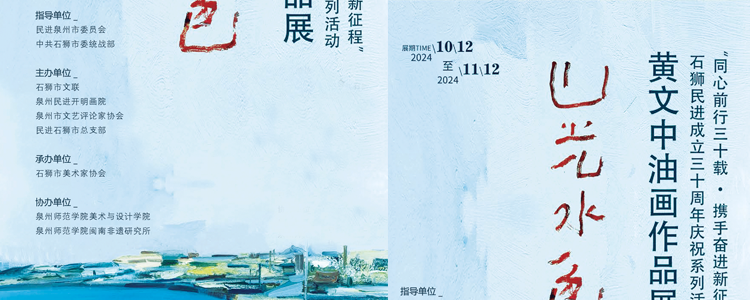

对于黄文中来说亦然。十余年来,黄文中徜徉于群峰万壑中,执着于山水的写生与创作,无论酷暑与寒冬。在外人看来,这近乎是一种苦行僧似的生活方式。然而,以写生和创造过程为契机展开审美游戏,神思恍惚,神游其中,往返于天地精神中。这种精神享受,也是很多人难以理解的。

作为一位创作与理论兼重的艺术家,黄文中一直在探索如何在不失去油画表现力的情况下融入中国山水画的精神内核与审美追求。当然,这一命题也是中国几代油画家追求与奋斗的目标,从早期的吴大羽、赵无极、朱德群,到当代的陈钧德、洪凌等等,在或笔意、或色彩、或意境等方向取得了极高的成就,但无疑,这一探索历程才仅仅只是开始。

黄文中所认同的山水画境界,是游弋于山水间,从师法自然,到最终的脱离物象,进入逍遥游的境地。从他作品风格的轨迹来看,一直沿着“外师造化 中得心源”方向行进。早期,他画山一直在进行实体建构,不断深入探索。由此,“十年一座山”,他不断重复画一座山,画不同角度、不同季节、不同时间、不同气候下的天柱山。此时的画风雄强,色彩张扬而笔笔落于实处,图像皆有形可依;到了近期,他的表达更为自由,画面中用游曳的笔触和大面积的揉皴来传达出“虚实相生,无画处皆成妙境”。这里的“无画处”虽非国画的留白,却有着异曲同工之妙。“虚”并非没有,而是被赋予无限的想象,所有复杂的,无序的,幽微的变化,都可包含在这混沌之中。黄文中曾言,自己最为擅长的,就是从杂乱无序的物象抽离出本质,越是复杂的形体,越是纯粹。因此,无论是山光之表现,如《华安》《官寨》《双松》《八仙崖》《马头岩》,还是水色之表达,如《灯塔》《余晖》《港湾》《观音山》《乌江源》等等,在色彩和笔触的运用上,更为恣肆与放纵,更为随意与心性表达。观看他的作画过程十分有意思,其实是一个不断推倒而又重建的过程,从一开始比较具象的描摹,到信手大笔涂抹破坏,紧接着下一轮的重建,继而破坏,直至最后的效果。看似简单的几笔,却因为色层和笔触不断的叠加和皴擦,不断的覆盖与揭露,使色彩和肌理的层次感十分之丰富,从而获得混沌而沉实之感。

山光水色共徘徊,千峰万壑驻心间。既然选择了符合自己心性的山水画,我们有理由期待他在艺术上的“逍遥游”之境。

陈晓婷

泉州师范学院副教授

硕士研究生导师

泉州市政协书画院特聘画师

泉州市文艺评论家协会理事