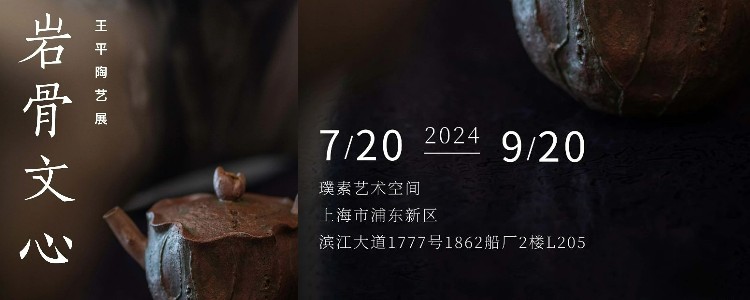

怪石、残荷、老竹,大自然的寻常甚至枯朽之物,但经文人笔墨勾勒渲染、寄情抒怀,便有了穿透时空的秀韵、清寂、幽隽;经陶艺家王平的文心巧思、捏制拍打,也抽象为一片风骨幽致,拙朴、静穆、古峭的质感一吐而出。

清乾嘉时期,文人曾以金石篆刻、碑学书风融入紫砂壶设计,使紫砂壶不再停留于形而下之器,而成为文人形而上表达的载体。陈鸿寿先生的曼生壶,将诗文书画与紫砂壶陶艺相融一体,用刀大胆、古拙恣意、苍茫浑厚,主张“不必十分到家,但必须要见天趣”,为紫砂壶的创新带来了勃勃生机。

超越诗文书画入壶的传统文人壶范式,立足于抽象写意的艺术表现手法,王平的紫砂陶艺呈现一派生趣,又有迹可循。他从古典传统中汲取自然或人文意象,如湖石枯竹、瓜果花叶、钟鼎彝器,以心观照,以形写意,天地造化与匠心独运浑然一体,所成之壶介于形似与不似之间,朴拙却有奇致,简淡却生机勃勃。

如黄宾虹论画所言:“形若草草,实则规矩森严,物形或未尽有,物理始终在握,是草率即工也。”

紫砂泥的拙朴天然与极宽广的可塑性,让其成为王平创作表达的理想媒介。紫砂泥的原料是紫砂矿,作为沉积岩的一种,上亿年的风水流转搬运、矿物颗粒的沉积压实,给予其油润斑斓的色泽、坚硬却易分解与重塑的特性。

王平以矿物丰富的紫砂泥为其所用,不断大胆调配尝试,刻画出极具个人特质的肌理之美,呈现一股金石之味。

在这里,不见传统紫砂壶细腻的皮壳、流畅的线条、完美的比例,仿佛直面紫砂矿之苍茫浑厚,色泽典雅内敛,泡养后更显温润古拙;紫砂原料的颗粒感自然显露,砂质的微细金属光泽闪烁,粗砺却让人全身触感活跃;线条少作弧势却笔笔挺劲,沉穆雄浑却骨架分明,风骨自立。

于王平而言,不断“向前探索”又“回归传统”的创作,绝非单纯的复古,而是安住在“拙”的状态中,呈现一种无关时间的本真质朴,一股存在于天地自然中最本质的、永恒的力量。

在最新的创作中,他以极具几何感的线条塑造壶身,挺括平整,棱角分明,愈加显现出一种摆脱了时间性的悠远、安定、寂静之美,带我们寻回那渐行渐远的精神力量。