作为文化形态的城市人的生活空间,在北京与上海,其比较典型的建筑形态表现为胡同四合院与弄堂石库门。而此次展出的北京摄影家曾力的摄影,则以北京的胡同和上海的弄堂这样的公共空间为对象,给出一个力求具有包括性视野的影像描写。由于种种原因,他的摄影不太可能更进一步深入到四合院或石库门内的私人生活空间。但即便如此,他的摄影也已经给出足够多的有关现代中国城市生活的历史文化信息。这次展览会展出的曾力的摄影作品,主要聚焦于他在近年内拍摄的北京与上海两地的传统建筑,并以一种对比并置的手法加以展现。通过这种方式,我们有机会从一个独特的视角来了解当代中国社会发生在城市空间中的变化。

当代中国的变化,从空间的角度看,其实也是一场社会空间与生活空间的变化。比如,1959年的十大建筑,就是一种理想主义与乌托邦的产物。而后来历时几十年的基本处于停顿状态的城市建设,其实也是一种以不变所体现的变化。因为城市是资产阶级生活方式的发源地与生存空间,任其自然败落也是一种政治态度。而最近这十多年的势头迅猛的城市开发,则是各方意识到了空间开发对于推动经济发展所具有的重要价值的结果。对于城市空间的重新改造与组织,无论最初是权力一极主导,体现了权力对于空间的意志与梦想,还是后来资本单独发力,让商业逐利的要求占了上风,或是两者合谋,展开配合无间的规划与开发,对于城市空间、尤其是城市空间实施的改造,最终呈现的结果,往往是通过对于空间的发力,通过拆除与重建,把传统铲除,将历史推倒重来。

在《城市发展史----起源、演变和前景》(The City in History: A powerfully Incisive and Influential at the Development of the Urban Form through the Ages)一书中,美国城市学家刘易斯•芒福德(Lewis Mumford,1895-1990,刘易斯•芒福德,宋俊岭等译,《城市发展史----起源、演变和前景》,中国建筑工业出版社,2005,P430)说过大意如此的话,那就是,资本主义新的经济的主要标志之一是城市的破坏和换新,就是拆和建,城市这个容器破坏得越快,越是短命,资本就流动周转得越快。……而新的经营思想也要摧毁一切阻碍城市发展的老的建筑物,拆掉游戏场地、菜园子、果园和村庄,不论这些地方是怎样有用,对城市本身的生存又是如何有益,它们都得为快速交通或经济利益而牺牲。显然,芒福德近五十年前说的话以及这种逻辑,至今仍然有效。胡同与里弄,是中国南北两个不同地方的人,根据不同地方的风土与传统,创造出来的地方建筑形态,具有文化上的标志性,也是一种文化的空间形态。但如今,这些建筑面临了城市改造所带来的巨大压力。因为这些地方都是居民聚居地,有地理之便,因此也是资本所看好的利益之地,或是权力与资本交易的土地资源。于是,城市改造的实施,往往先从这种地方着手,而结果,一说到城市改造,似乎就是以拆除老旧建筑为目标。而如何合理地从文化多样性、以人为本的角度出发来规划城市的旧城改造,则似乎在巨大的利益与利润的诱惑之下被有意或无意忽略了。

而这种商业开发往往在令人们的城市空间经验发生变化的同时,也令人们对于自身生活其中的空间的记忆发生改变。面对权力与资本对于城市空间的猛烈进击,人们会有不同的反应。或欣然让步,或愤而抵抗,而此时,摄影能够做的,至少有记录一途。曾力的摄影,就是倾全力于记录胡同与弄堂的丰富形态,以及记录隐藏在此背后的人文气息与人间烟火,唱出一曲不免带有挽歌色彩的影像咏叹调。

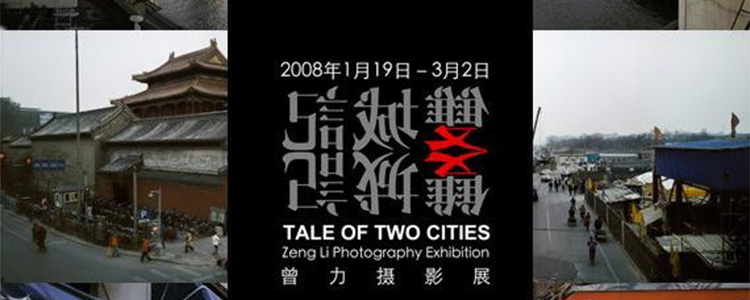

北京具有悠长的文化传统,其标志之一,是以胡同为体现的空间与建筑文化,而现在在开发与规划的推进之下,有大片的胡同正在消失。而这种快速的消失,却使得曾力产生了一种焦虑,于是他迅速行动,以摄影展开全面记录以求保全对于这个城市的视觉记忆。相比于北京的胡同,传统不算悠长的上海的里弄建筑,在上海本地历史上作为一种本土建筑实践,也已经确立了一种建筑传统。但这种传统也已经处于规划与开发的威胁之下,或者说开发已经大面积地改变了这个并不新的城市文化传统的面貌与气象。曾力见识了这种令他为之扼腕的大面积开发,于是又以一种只争朝夕的紧迫感,在拍摄北京胡同的同时,频繁来往于北京上海之间,对实际上已经奄奄一息的上海里弄也开始了抢救性的拍摄。比如,就在他拍摄后不久,那个叫“五福公”的里弄就从上海地图、而也马上要从上海市民的记忆中消失了。而他延伸到上海的拍摄,今天就使得我们有机会以并置的方式,将他拍摄的两个城市的照片一并展示,获得了这么一个可称为“双城记”的影展。

在曾力的这些照片中,既能够感受到他的摄影所呈现的城市文化的特质的不同,也可以感受到他对于现实的一种关注态度。他对于城市空间与城市文化的热情与关注,将他所拍摄的一切经过摄影转化成为了视觉记忆的化石,沉淀于我们的记忆之中。他的摄影中的场景,宁静有如清场过后的寂静,人经常被排除在画面之外,偶尔进入画面,也是作为点景人物似地,给出一种空间比例上的关系。但是,他的摄影并非只是空间恋物,出现在空间中的人间烟火气,经常体现那些散在于空间中的物上面。这些物,有体温,有历史,是物质本身,也是一种精神的缩影。它们在在体现人的存在与人与空间的物质联系与历史关系,在赋予空间以物质性的同时,也赋予空间以人性。与其说他是空间恋物,还不如说是真正的恋物,恋的是沾上人间烟火的物。胡同,由于传统建筑结构的原因,我们只能更多地通过胡同建筑的表皮来感受人的存在或不在。但就是“表皮”,也写满了北京这个古都的文化与历史的沧桑。而在上海的里弄建筑里,由于他的目光的深入一步,出现了倔强地放出自身光彩的市民生活的各种具体物件,而这就保证了这些建筑与人的生活的关系。而且通过这样一种对比式的呈现,也可以感受到两地市民在生活品质与现实态度上的差异。在所有这些照片里,尽管由于城市空间的变化,人的痕迹已经稀薄,但人的遗留物所散发的人的气息,却仍然吸引了他的目光,也同样吸引了我们的目光。因此,他照片中的场景,其实是以人的不在来诉说人的存在,或者说是提示人的离开。请注意,那是暂时的被迫的离去。而曾力,则先通过他的摄影表达了这种期待。