关于石建军

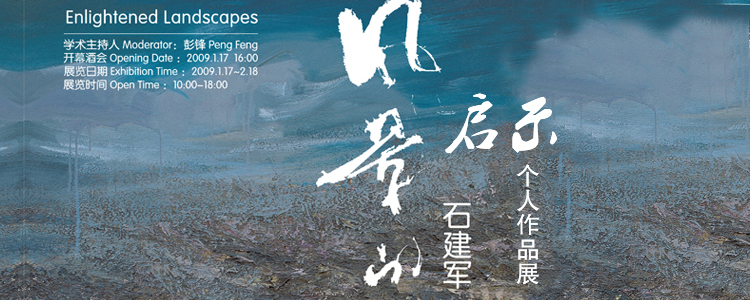

每一幅作品都有它的位置。越是伟大的作品,它作为一个事件、一个梦、一个见证在画布上的发生就越是独特。我们的眼睛已熟悉了石涛的山景,塞尚装满阳光的山谷,维米尔安静的厨房,希尔罗尼玛斯——博斯疯狂的寓言似的园子;熟悉了女人、英雄、鲜花和深夜的海洋。空间敞开了,呈现出一个世界,作品就是那个世界,同时又属于那个世界。有幸与一幅伟大作品相逢的观者,以作品进入她的世界的深度进入作品的世界,作品通过改变它周围的空间,在展览馆、画廊或工作室来调节它的氛围吸收它的光线,使它成为一种体验临到的现场从而让我们在那里接受改变。艺术家是一个魔术师,他将一个世界带上前来,正是他的艺术性令我们为之改变。在石建军的油画中,世界是荒凉、坚硬而厚重的,带着土地、耕作和苦难的质地。西北的耕地、山村和风化嶙峋的地貌显出一种严酷的完全不同寻常的美,那是一种优雅和激越的熔合。它们残酷又精致,咄咄逼人又诡秘地安宁。它们使你全神贯注,不可抗拒地将你拽入它们的街道、它们的天空、它们灰色的抽象(their gray abstraction)以及它们具体的生活。它们的秘密就是所有充满力量的油画的秘密:技艺和想象。石建军在北京东北面一间简陋的工作室里工作。那里寒冷而清苦,是个苦行者的地方。他为人礼貌、和蔼、不拘小节且温和谦逊;而当你看到他的作品你才会意识到他的举止中隐藏着一种强烈的自律和对技艺的投身。他广泛地游历西北地区,摄影拍照,与当地的以及志同道合的艺术家为友。专注、聆听、记忆,将自己沉浸在山村的氛围之中或独自而行,或与友人们共同写生于山峦与村庄之间。虽然石建军来自湖南,但他却与大西北的土地和生活有一种神秘的不解之缘。那里简单纯朴的民风清晰地显示了与大自然之间形成的深刻的、复杂的、无常的关系,正像罗马诗人威吉尔所称的“事物的眼泪”。 无论是什么因由让石建军如此的热爱和痴迷着这片土地(他对原因有些许保留),让他拥有这般复杂的经历并融入他所有的想象里(由于没有更好的言词,我们只能这样称道它),并把想象不断深入地投入到创作中,在创作的劳苦中生发出来。他的创作过程也是劳动的过程。他的作品中没有死亡但充满斗争,在挣扎中传达感情,反而具有强烈的生命力。

拿“文明的遗失”来说,我们为构成画面的那些令人迷惑的笔触感到惊异。锯齿状的戳痕,快笔、旋笔并轻柔地推动笔刷,均匀平滑的渲染、色泽的混合以及对比鲜明的并置,它们重叠、组合、再组合。它们纠结在一起构成妙趣横生的图案,看似混乱或抽象,然而整体看来却成了一个秋天的城镇天空中凝聚的阴暗。

石用感觉来创作——借着手里感觉的警醒,也用眼力——灵敏的直觉将沙的颜色、泥土的颜色、金属的灰色、浅淡的粉色,还有钴蓝色引到它们恰切的位置。对一个画家来说,不让自己的手和脑落入可预测的运作节律而使得图像索然无味、了无生气,这是非常困难的。他必须冲动而自制、警觉而自由、迫切又镇静。石的油画呈现着这些品质,正是它们使他的想法获得如此生动而富有表现力的形式。他所使用的颜色也同样令人惊异万分。在“文明的遗失(五)”(他近期最好的作品之一)中,前景充斥着橙色、棕色、深黄色还有金菊色的优雅笔触。它们在层层黑暗中起舞,而那层层黑暗本身也同样的错综复杂、神秘莫测(他的用笔从极高的技巧中获得自由,以致你完全不能判断他下笔的先后)。这些朴质的色彩有力而直接,因为所使用的颜料非常恰当。不过于平滑,也不过于稠密。石深知画笔多变的品质,工作室的寒冷,画布的表面,颜料的特性,它们一起要求颜料的一种独特的调和以此正确找到颜色的恰当位置——如此一来,色彩创造出的空间对观者来说就是鲜活而真实的。在此,我们更不用提“文明的遗失(五)”中的天空以及那浩瀚的蓝色。

将这些技艺看得不如意义重要是错误的,而且它们当然地与意义不可分离,绘画既是将不在场的带入现场,使无形的得以显现。在我们安逸的世界里没有出场的是大西北那些村庄以及这世界上许多像那样的地方——挣扎着、备受折磨,与当代世界相冲突,充斥着人类的倾轧的地方。在他的油画的物质性(materiality)中,在它们蕴涵着复杂情绪的狂怒和微光闪烁的触感中,石以今天少有的激情投入与真情实感将我们带入这样的世界。在这方面他的创作完全可与安森‧基弗相媲美。基弗近期对印度砖厂的描绘以相似的形式呈现在我们的面前,与石的作品达到了可比的效果。然而石承担了更大的风险,因为他的油画更少模仿式的写实。他能以极为印象派的,几近抽象的绘画语言将我们带进西北活生生的现实之中,这便是他的伟大成就。

但是在石的理论中,他的作品还有另外一种力量,那便是时间的力量。并且这种力量存在于他很多的抽象作品中。艺术批评家约翰・伯格曾在城市文化中观察到,“瞬间已成为各种时间类别的灵魂。经过实用主义和消费主义的薰化,瞬间已成为流行艺术的短期时尚并派生出其它产物。瞬间不再意味着永存,而是像时尚一样变的毫无价值。在不承认瞬间与永恒并存的状态下,图像艺术也毫无意义可言。”因为拒绝接受瞬间的理论,石的艺术作品在中国当代艺术的主要趋势下继续着他的神话。时间是他的创作的一种原料,他试图将对某一个地方、某一个时刻的理解带到现实当中,带给未来世界上某个角落里正在等待这一切的欣赏者。这是对短暂瞬间的征服,也同时被瞬间所征服,是无止境的遗失。他在村庄里或者在西北的山岗上创作作品,是通过他的双眼。而他在画室里创作的作品却是由他的记忆而锻造出来——不是那些会躲避材料展现的文化上的记忆(想想王广义和张晓刚如蛛丝般轻薄,没有质感的油画)更不是简单的个人记忆(那些与世界毫无联系的记忆),而是让他的生活具有意义的在那些村庄里的生活的记忆。是曾把他带到那些村庄的动力与记忆,是他从山麓、犁田和树影当中带走的记忆。这些作品的创作过程极其艰难,作者需要用几周甚至几个月来完成。而作品本身也不断的遭受折磨与考验,它们的脸上记录下所有物质(油画)、记忆(时间)与争夺反抗的痕迹。石向我讲述了这样的创作过程带给他的困扰,听起来他有种胜利感。尤其当他开始看到旁观者也同样必然能看出这种痛苦的时候,而这种痛苦在视野中结束——也就意味着生命的复活:这也同样是瞬间现在带给人们的感受。他发现了那个他曾去过的却已遗失的地方,和他曾有过的但已逝去的旧念;他用结构,形状,颜色,质感来表达,来讲述这些浓重笔墨本身所创造的故事。