前言

“中国精神的品质特征是社会生活的道德化和个体意识的超脱空灵境界”,而“超脱空灵”成为很多传统匠人或艺术家所追寻的审美精神。洪新说“我俩的作品都倾向感性”,所表达的意思虽然简单但已经把作品的艺术追求方向说的很清楚了,在我看来蚁潮和洪新的作品都属于形式和意义是综合在一起的,艺术家首先从自己感性的视觉逻辑出发去设定作品的空间结构,而这个空间结构很大一部分是经过高温煅烧的方式进行,这就决定了他们的作品的空间带有一定的不可预见性和可变性,此时他们的“感性”就反而带有了主导性。

蚁潮的作品从观看的角度有“软”的系列和“硬”的系列,从表面上看是由“软”到“硬”的,从表面上看是对于不同风格的尝试,但在这个过程中你看到一个很有意思的现象:作品变的越来越“空”了。这个“空”包含两方面,一方面从物理空间的角度说是他越来越注重空间的给予性,空间产生很强的存在感和进入感,让观者能强烈的感受到空间的存在,就是海德格尔所说的“空间在世界之中”;一方面越来越往东方“器”的方向去延展,无空而不成为“器”,作品虚实结合间包含着更多的展示性、仪式感的造型,由内而外都是作品的重要组成部分。“软、硬”两个系列风格差异虽大但中间却有一个鲜明的脉络牵扯,那就是东方“意象”。蚁潮先从比较具象的动物入手,但造型手法却不是西方美术框架下的“写实”,而是偏向个人感受的东方写意造型,将动物赋予带有人文指向的情态;而后来看起来比较抽象的“汉字”语言,其手法却是偏感性而非严谨的,这也是“意象”框架下的造型手法,最终呈现出的也是带有人文气质的温暖造型。这种艺术风格转换的过程恰好是蚁潮将自己的艺术理念不断深化和清晰的过程。

如果说蚁潮作品入手的角度要更含蓄一些,则洪新作品入手的角度则更直接。洪新早年的作品很明确的抛出了东方意味的指向性,大约十年前的作品将带有东方意趣的物象比如太湖石、松柏等视觉符号传递的非常飘逸,而且通过现代材料的介入让作品整体显得有如飞天般非常轻盈,其作品表面上看是带有数字化逻辑的理性感,这说明洪新对于当代艺术潮流有过思考与探索,其近期的作品却带有了跟前面提到的蚁潮新作很相似的东方人文气息,但是这种气息却延续了洪新早期作品的轻盈感,让纯粹抽象造型语言看起来与现当代西方造型手法有较明显的区别,其简洁、圆润处处透出中国文化里所推崇的“润”字,但这种“润”是经过打磨的,将个人感性思维提纯化的“润”,像河滩里的玉石经过水流冲刷后带有岁月感的“温润”。从这个角度讲洪新经历了一个在西方艺术教育框架下先进入潮流艺术又因为自身的“感性”又回归东方“意象”的过程,在寻找和自我确立的过程中洪新对空间有了更进一步的认识,其作品在与外部空间的互动中更具有独立性。

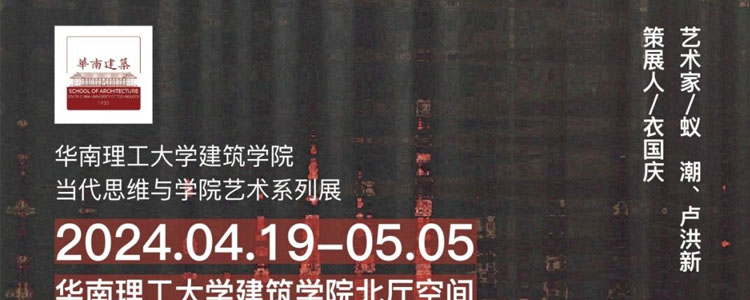

两位年轻雕塑家的作品用坚硬的材质却走向了“柔”,经由高温后达到了“润”,其作品经历了一段时间的磨合之后都与东方“意象”产生了关联,但他们的作品又不属于东方传统的范畴,他们用自己的“感性”审视传统,试图在空间的表述中有别于传统之“器”的表达方式,也希望通过在建筑学院的展览从更大的空间维度来审视属于雕塑的“空间”。

2024年三月