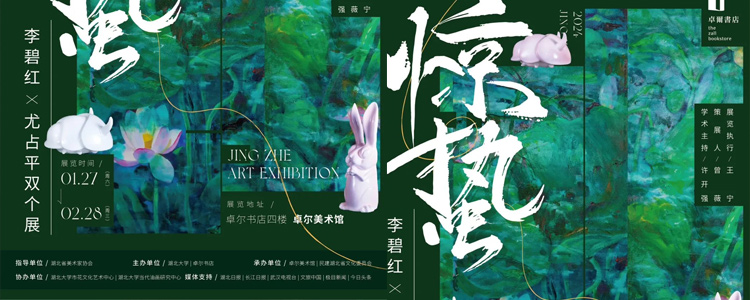

展览前言

雷乍惊而后蛰虫咸动。

古人意象造字,总是让人产生诗意的想象。“惊蛰”一出,仲春之月那些或潜或藏的生命涌动起来,一场新的季节之歌就这样开始了。正如生命的本来面目:简单直接,不容拒绝;也正如这场春天的艺术盛宴:自然呈现,真诚热烈。

展览以“惊蛰”节气命名,两位艺术家对自然的关注与偏爱显而易见。李碧红的花叶绚烂与尤占平的昆虫悸动和谐统一,营造了一个艺术的自然空间,从绘画到雕塑,从平面到立体,节奏和谐又充满张力,如同一曲二重奏,相互辉映,既映衬因时而动与道法自然的中国古代哲学思想,也折射出现代文明中生态美学的观念。

艺术家的艺术形式不能简单概括为传统意义的自然之美或者生命力量。在“自然主义”与“生态主义”早已滥觞的当下,引导人不断回归到自然细微与生命幽微之处,在地表以下的黑暗中洞见自然之殇,不断地重新审视人类与自然、与其他生命或者说物种之间的关系,才是自然主义艺术创作的真正意义所在。只要人类在自然中生存与繁衍,就不可能拒绝关于人与自然关系的思考,这是一种长期主义。

东西方在生态语境上常常会有深层的默契。如“惊蛰”一词对应“awakening”(觉醒)是颇为贴切的。“觉醒”是一种生命状态,更是一种精神力。行走在城市森林,人会渐渐丧失对自然的感知力,对生命的感受力也坚硬如水泥。哈姆雷特式歌颂人类伟大物种,虽然解放了人类的创造力,也释放了自以为是的肆意破坏力。这是现代文明营造的一种自我庞大的幻象。与自然的切割,让我们一度经历着Rachel Carson的《寂静的春天》。真实的自然在哪里?我们迫切需要一场又一场回归自然之旅。而艺术家的使命也在于此,下到自然的现场,用真实的艺术感受创作,一次次用觉醒之力来感召生命。

回到中国传统的哲学思想。朴素的“天人合一”与“随心所欲,不逾矩”交待了自然与人的关系,也提出了人作为主体应秉持的尺度准则。作为此间维度的一个物种,人应该保有谦卑与敬畏之心,退出人类为中心的思维,遵循大自然法度,或者说规律,在对立中寻找和谐统一,如此艺术创作方能庄周梦蝶,物我两忘。

大自然的包容与完整,让万物充满千丝万缕的联结,因此有了环环相扣与生生不息。也正是基于对共同母题的思考,两位艺术家虽风格迥异但殊途同归。我们不只是从艺术作品的美好色彩,万物有灵中感受正向力,也努力穿过地表的葱茏繁盛,洞悉那些更为深刻的命题——作为人的使命与不可推卸的责任。这个深刻的觉醒是艺术作品带来的。

而“当一个人能够如此单纯,如此觉醒,如此专注于当下,毫无疑虑地走过这个世界,生命真是一件赏心乐事”(赫尔曼·黑塞),这种春天的感动则是艺术家带给我们的。

策展人曾薇于东湖

2024年腊月初五