“游罢睡一觉,觉来茶一瓯”,国人品茶文化源远流长,茶不仅是生活的必须品也是精神文化的体现。无论朝代更替改制,柴米油盐酱醋茶一直是人们生活的必须。伴随茶一起发展的必不可少的就是茶器。

在茶器发展史中德化白瓷稳占一席之地,德化瓷器最为人熟知的是建窑和德化窑。宋代建窑主要制作黑釉茶碗,可惜宋代以后就开始没落。至于德化窑至宋开始到明清时期得到长足发展。

历史上福建德化与江西的景德镇、湖南的醴陵并称为中国南方三大瓷都。德化白瓷之所以能独树一帆并取得举世公认的成就,是由德化窑自身的特殊性决定的。

明代是德化窑陶瓷生产的又一个高峰期,德化以其陶瓷业的隆盛气象和辉煌成就,确立了它“福建瓷都”的地位。特别是从明中期开始,德化窑烧制的白瓷,代表了当时白瓷生产的最高水平,而当时出现的一批雕塑艺术大师,如何朝宗、张寿山、陈伟等,更将德化瓷雕艺术推到了一个前无古人的境界。

进入明代青白瓷逐渐被取代,景德镇成为中国瓷都,花样繁多的瓷器逐渐诞生如青花瓷,彩瓷,颜色釉等。德化在此地位虽不能于景德镇比肩,但开始逐渐稳定发展白瓷。同期的德化白瓷釉面均匀,胎土细腻,釉色温润。在白釉中又分为纯白,牙白,白中带浅红或浅青等。

德化瓷器,以明代晚期烧制的产品最为著名;釉面光润明亮,白似凝脂,因白中闪黄如象牙,如鹅绒,所以被誉为“象牙白”或“鹅绒白”。它与北方的定窑“米黄”或景德镇窑的“卵青”白瓷相比较,则迥然不同,具有自己独特的风格。

明代的瓷器,从外观上不难看出,与前代迥然有别,它是在经过宋元时期的发展,积累了丰富的经验,加之得天独厚的优质瓷土原料,因而创造了亘古未有的莹润如脂的“乳白”瓷器。这类瓷器,根据现有考古资料,北京定陵(明神宗万历墓)出土过一件乳白釉觚,可以为证。同时也证明这类瓷器为宫廷采用。如再根据弘治四年(公元1491年)刋刻的《八闽通志》云:“白磁器,出德化县”且有传世交物刻写的“弘治三年何制”的“双耳小瓶”相印证可推到明代中期,但同时,也有不少传世文物印有“宣德”年款的又可上湖到早期,因此,与元代的“乳白釉”瓷器是一脉相承的。

明清时期德化白瓷于宗教信仰有密切关系,常见德化器形有炉、杯、烛台、花瓶等,这些都是神案上所用器物。其中最经典的当属犀角形杯,这也是目前现存明清德化白瓷杯中数量最多的一类。其原型源于明代兴起的犀牛角制作饮用杯。明代时期犀角制品内涵中包含了“长生不老”的道教思想。

犀角杯中主要类型—龙虎杯,既是将犀角长生不老的作用与龙虎山正一派的背景和地理、宗教礼仪自然的结合一体。犀角杯的图案除龙虎杯外还有梅花杯、玉兰杯等,在形制上三者并没有什么不同只是上面所堆塑图案不同。受到明代茶叶改制影响罢团茶为散茶,茶器开始逐渐演变。德化开始制作更精巧细致发茶器,其中犀角杯为主的茶器逐渐由供神所用的大杯盏逐渐变小成为更加适用的小杯。

明末清初,青花成为流行的瓷器品种。德化窑开始兼烧青花及单色瓷,这部分瓷器不仅在福建广东一带畅销。在海外也获得赞赏,在此时期留下的德化白瓷中也常见到欧洲服饰的人物瓷塑和欧洲款式的器皿。这些多是当时国外客户所订购。同时期福建广东一带工夫茶逐渐流行开来,德化工夫茶器一度成为当时地区主流。精致小巧的德化杯釉面温润细腻,胎体紧实轻透,品饮茶汤口感饱满留香持久深受文人喜爱。

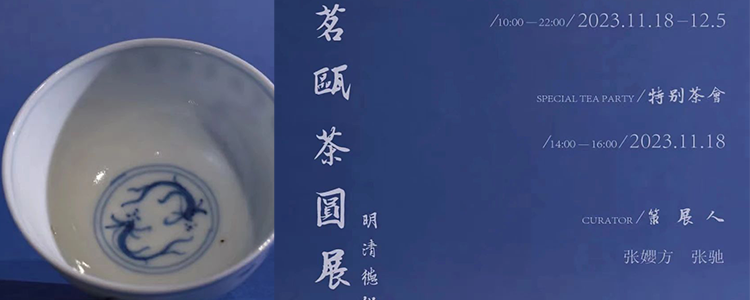

德化窑由宋至今经历八、九百年的历史仍然屹立不倒,本次展览从明清时期到八、九十年代,聚集400多枚工夫茶杯,从白釉到青花系列,是一场视觉与味觉的五感体验。