“形质并重”题解

——写在张友宪·书画同道展之前

文 / 干露唐代书画鉴藏家张彦远在《论画六法》中说到:“古之画或能移其形似而尚其骨气,以形似之外求其画……今之画纵得形似而气韵不生,以气韵求其画,则形似在其间矣……若气韵不周,空陈形似,笔力未遒,空善赋彩,谓非妙也。”五代画家荆浩在《笔法记》中接着说到:“画者,画也,度物象而取其真。物之华,取其华。物之实,取其实。不可执华为实,若不知术,苟似可也,图真不可及也……似者,得其形遗其气,真者,气质俱盛。”可见中国传统绘画的“真”在于“气韵”。“真”是“形似”和“气韵”的统一,“华”和“实”的统一。“真”是比“似”更高一级的范畴。显然,这些艺术思想家,有意识将中国古代绘画艺术的本质和目标统一到“图真”、“写真”,“迁想妙得”的总体艺术要求之中,即创造一个表现自然的本体和生命的审美意象。即如现代文学家朱自清先生所言:“‘生意’是真,是自然,是‘一气运化’。”其背后所蕴含以《易经》为基础的宇宙观:“阴阳二气化生万物,万物皆禀天地之气以生,一切物体可以说是一种‘气积’(庄子:天,积气也)。这生生不已的阴阳二气织成一种有节奏的生命。”在西方,形质论的起源可以追溯到古希腊哲学家亚里士多德。亚里士多德认为物体的形质是由物体的物质和形式相互作用而产生的,物质是物体的基本构成要素,而形式则是物体的结构和组织方式,可见,亚里士多德的形质论也是一种解释物体本质和特征的哲学理论。形质论在哲学、科学和自然界的研究中都有重要的应用。在哲学领域,形质论被用来解释事物的本质和特征,以及它们之间的关系。在科学领域,形质论被用来研究物质的属性和行为,以及它们的相互作用。在自然界中,形质论被用来解释生物体的结构和功能,以及它们的适应性和进化。在中国画学术领域,张友宪先生根据其多年的绘画实践体会,提出的“十六字”艺术观,在“贯通古今、兼修中西”之后,紧接着提出了“形质并重”,既可以看作是中国画艺术实践的技术要求,即奠定中国画的特殊艺术形式与“书法用笔”的语言特征,这是中国画传统内在形质要求所决定的。同时,我们也可以把“形质并重”理解为对某一具体绘画品类对其本质属性或特定特征的文化规定,因此在本次展览组织工作中,即强调中国书法与中国画的并重,强调中国画这一具体绘画品类的独特表现和审美性质。因此,我们并没有把形质之论归纳到一种哲学理论的范畴,也并非意在胶着于一种特殊绘画传统。实际上,对中国画传统审美范畴的坚守,更多是强调近代以来在历史与文化的变动中所表现出强韧的生命力。

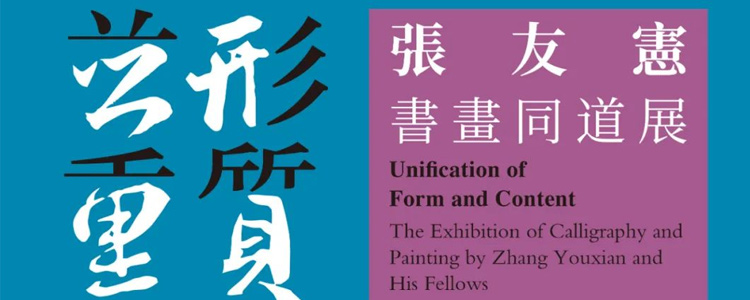

本次展览收录了张友宪、毕宝祥、张兴来、高建胜、赵家葆等著名中国画家的作品,在传统文化的基础上融入了时代元素,注重中国画的精神内涵和生命情感的表达,通过中国画笔墨的运用和形象的塑造,传达出深刻的文化思想与情感,这些作品中的诗意与哲理,必然能给观众带来思考和共鸣。本次展览还邀请了在学术研究和创作领域并重的学者型书画家金丹、张小庄、刘元堂、朱友舟、王宗英、陈书国等,以期传统与现代的结合,注重学术精神的表达,通过多样化的创作语言,展现学术研究与艺术创作并重的魅力。总之,带来更多的艺术思考,这是一个持续性的展览在内心所期望、所包涵的刻意与努力。

最新展讯