水墨艺术,自唐至宋、传于明清、入于近代,几乎每一个时期的历史文化,都进一步丰富了水墨的灵性,历代的创作者们也从未停止对于水墨所蕴含的更多可能性的探寻。明末清初诸贤,如八大山人、石涛、龚贤等创获尤多。近现代以来,中西方文化艺术的交流及现代化进程,进一步打破了水墨的边界,促使中国水墨开始寻求更加具有现代特质的新面貌。黄宾虹、吴冠中、刘国松等贡献深巨。

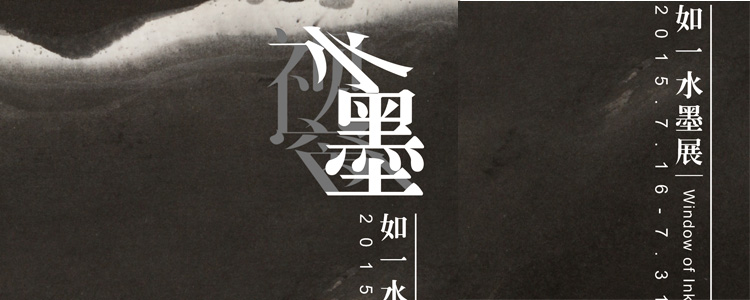

时至今日,中国水墨如何进入当代?如何在国际化和现代化的艺术潮流中明确自身定位?这是时代呈现给当代中国水墨艺术家的问题,而他们也正在努力用各种新的尝试给出答案,水墨画家如一,正是这些回答者之一。

如一的画里,随处可见嶙峋的怪石、孤立的枯木、氤氲的云气、峭拔的山峰……石有棱角、木有骨格,画中多是无人之境,透着一股冷峻的气质。如果用两个字来形容如一作品的意境,莫过于“空寂”。在那些黑白交错、明暗流淌的墨色里,有时似乎弥漫着夜的寂静,有时如同密林枝叶间透出一线凉薄日光,有时又满是水气微茫,空濛如若无物,笔墨流转于真实与虚幻之间,常常渲染出一种令人恍惚的不真实感,有如幻境。在这空寂的境界里,如一笔下的万物仿佛陷入静默的沉思,透着些许禅意。“静故了群动,空故纳万境。”——让内心的空寂为万物的充盈留下空间,看似简淡,实则丰富,或许这就是如一通过水墨所展现的心灵之境。

在如一多变的皴擦渲染与构图方式中,不难窥见自北宋范宽、郭熙至南宋夏圭、马远的影响,多年潜心于传统水墨的如一,在不知不觉间酝酿得古意满纸,然而,他却并不仅仅满足于师法前人。他曾数度走进皖南山水,近年又畅游美国,自尼泊尔冒险坐直升机半腰尽览珠峰,师法自然山川,使他从中悟到了自我突破的契机,用如一自己的话说:“一览丘壑,笔法全失,不是一般的写生可画出山的内在精神。”也许正因为意识到这一点,如一不断探究水墨与宣纸间变幻无穷的互动关系,寻求更具表达力的构图方式,其作品古意不散而新意迭出,流连于严谨与恣意之间。他大胆突破传统水墨构图,尝试采用当代艺术分割与拼贴的方式,数幅自成一体而又相互呼应的画幅,通过规则或不规则的排列方式有机组合,齐整的断片,

变幻的笔墨,使人感受到一种类似肖邦钢琴曲中高声部流畅连奏与低声部顿挫断奏交错呼应而形成的叠加的节奏感。聚成一丘,散为万壑,这些幻化离合的水墨丘壑,如同被窗棂分隔的风景,让人于时光的断片里窥见山河。

新的表现形式背后,是属于如一个人的,对于山水造化的特别体悟,具有强烈的主体意识,正如郭熙所言:“外师造化,中得心源。”从这个角度看,如一在形式上的“打破”,并不是对于传统水墨精神的背离,而恰恰是当代水墨对于传统水墨精神的一种回应。

如一,自幼爱画习画,曾临摹芥子园画传及李唐《万壑松风图》等宋画,全凭自悟,并无师承,初好奇石险峰,而后画风渐趋抽象,并尝试融入当代艺术的诸多表现手法。一九八〇年代得冯忠莲(陈少梅夫人、荣宝斋木刻水印《清明上河图》勾摹者)赏识,考入北京故宫博物院书画修复临摹部门,因故未能任职,转身为职业文物收藏家和成功经营者,近年全力投入新水墨创作。也许正因不事功利,如一作画的重心在于内营——以造化浸养内心,再化内心于水墨,浑然天成,并无一丝扭捏造作。他对于形式创新的追求毫不生硬,简淡而偏于抽象的表现风格,以内心回应着大块宇宙的至繁至简,体现出鲜明的当代精神,而论其作画态度和美学品质,又有着一种对于宋画传统的回归。“发纤秾于简古,寄至味于澹泊”,这是宋人的美学追求,却也暗合了当代的某种审美趋向,也许,这正是如一的水墨精神可以带给今人的感动与回味。