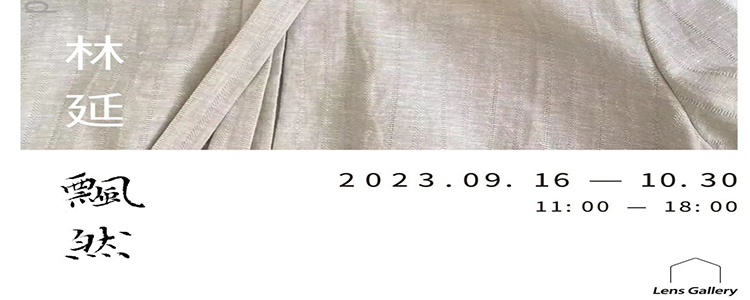

Lens Gallery 荣幸宣布,于2023年9月16日至10月30日期间推出艺术家林延的个人展览《林延:飘然》(LinYan:Blowing in the wind)。展览是Lens Gallery 在2023年度推出的首个艺术家个人展览,更是林延长居纽约三十多年后,于近三年重返北京生活的最新工作记录与思想呈现。

展名“飘然”取自苏轼《鹊桥仙·七夕》中的诗句“相逢一醉是前缘,风雨散、飘然何处”,其所包含烦心不染、物我两忘的生命情景如同林延所长期坚守创作语境的题注。从2005年起,林延开始使用中国传统绘画中最为常见的材料——各种手工皮纸、宣纸、麻纸等进行创作,将东方的手工纸视为富含生命内力、不断更新与生长的个体,艺术家与纸交流、斡旋、博弈、合作的过程,成为容纳与外显艺术家生命观的象征。

从“纸”走向“建筑”、由“人”进入“空间”,于“自然”流至“思辨”,林延的艺术探索作为艺术家对“存在之思”的思考,从不停止地向更深处与更广阔处扩张。在展览《飘然》中,林延又将创作触角延伸至“服装”,建构“服装与人”之间的动因。法国哲学家拉图尔(Bruno Latour,1947—2022)在其著作《行动中的科学》(Science in Action)中,主张我们应该从物的实体回溯到它的属性,再从它的属性回溯到它的行动,因而一切事物都被平等地视为行动者,人与非人都是行动者,没有独立的存在,作为网络关系中存在的节点,同时存在于关系的网络之中,有着与其他事物相互作用的复杂轨迹。

资深艺术评论家Holland Cotter在发表于《纽约时报》的文章中评价林延的作品:有意思的是她(林延)的作品并不是纽约目前环境中的后极简主义的“面貌”,而是用多种形式的因素把历史,过去和现在融在一起。2007年,评论家黄专曾说:林延的艺术出自“极少主义”这种观念艺术传统,但她通过对(宣)纸和墨这种东方媒材的智性使用极大丰富了“极少主义”的文化维度”。由纸张的极简出发,林延携带她所搭建的“艺术生态”步入一个超越现实语义变化的情形,一个富饶与多维的信息网络之中。

展名“飘然”取自苏轼《鹊桥仙·七夕》中的诗句“相逢一醉是前缘,风雨散、飘然何处”,其所包含烦心不染、物我两忘的生命情景如同林延所长期坚守创作语境的题注。从2005年起,林延开始使用中国传统绘画中最为常见的材料——各种手工皮纸、宣纸、麻纸等进行创作,将东方的手工纸视为富含生命内力、不断更新与生长的个体,艺术家与纸交流、斡旋、博弈、合作的过程,成为容纳与外显艺术家生命观的象征。

从“纸”走向“建筑”、由“人”进入“空间”,于“自然”流至“思辨”,林延的艺术探索作为艺术家对“存在之思”的思考,从不停止地向更深处与更广阔处扩张。在展览《飘然》中,林延又将创作触角延伸至“服装”,建构“服装与人”之间的动因。法国哲学家拉图尔(Bruno Latour,1947—2022)在其著作《行动中的科学》(Science in Action)中,主张我们应该从物的实体回溯到它的属性,再从它的属性回溯到它的行动,因而一切事物都被平等地视为行动者,人与非人都是行动者,没有独立的存在,作为网络关系中存在的节点,同时存在于关系的网络之中,有着与其他事物相互作用的复杂轨迹。

资深艺术评论家Holland Cotter在发表于《纽约时报》的文章中评价林延的作品:有意思的是她(林延)的作品并不是纽约目前环境中的后极简主义的“面貌”,而是用多种形式的因素把历史,过去和现在融在一起。2007年,评论家黄专曾说:林延的艺术出自“极少主义”这种观念艺术传统,但她通过对(宣)纸和墨这种东方媒材的智性使用极大丰富了“极少主义”的文化维度”。由纸张的极简出发,林延携带她所搭建的“艺术生态”步入一个超越现实语义变化的情形,一个富饶与多维的信息网络之中。

近年来,在不同现场空间内创作是林延艺术实践中非常重要的一环。艺术家创造了一个富有想象力的信息世界,一个全然的全新气息,以形成艺术家、作品、空间及观者等多重信息之间的多向互动,观者则被带领进入一个空前自由的艺术场域。展览《飘然》作为一次对话契机,林延向观者敞开怀抱,以随心所欲的飘然之姿,或可成为今时贫瘠心灵的能量源泉。

上一篇: 新朦胧系列展:场

下一篇: T13:世界,我,存在

最新展讯