西方画家一直想把绘画当成一面镜子去呈现社会的善恶,中国绘画所追求的却是形而上的气韵,是生动的气韵。我们都知道生动来自于自然,刻意做作就不自然,就呆板,就不生动。画面生动,气韵才会自然产生,宏述兄的作品最主要的就是活,就是生动,就是他成功的最大量所在。

——刘国松

“我用西方的材料、油画和画布来表现中国的意境。”胡宏述如是说。他的作品是一种并无师承,全凭个人悟性和探索所得的绘画形式,它打破了“只有中国纸和中国墨才能表现中国意境”的观念,创造出一种以西画材质表达中国意境的全新绘画风格。其实“创新”,始终是胡宏述一生的追求。

胡教授是位享誉国际的设计家,绘画本是他的业余爱好。作为一名出色的设计家,胡宏述的作品横跨建筑、公共艺术、家具、一般产品、玩具及包装设计等多个领域,曾获得各类设计奖项,并逐渐形成了自己独特的设计思维与理念。胡宏述于1959年毕业于台南工学院建筑系,接受了短期预备军官训练,先后在中原理工学院、东海大学建筑系任教三年后,于1964年入读美国Cranbrook艺术学院设计系,1966年获得MFA学位,后任教于爱荷华大学。热衷设计的胡宏述,在入伍受训期间的经历中获得启发,使他悟得少则多(Less is more),形随行(Form follows action)的道理,并应用于日后的诸多设计当中。

少则多,并不是实际上的“减少”,而是除去视觉妨碍,创造完整而简洁的审美效果,形随行(Form follows action)则打破了以往"形式追随功能"(Form follows action)的思维定势,主张“形式追随行动”,即根据动态行为来决定设计形式,在“极简主义”和“以人为本”的设计理念盛行的今天,这些听起来也许已不算新奇,但看看上世纪60、70年代胡宏述据这些理念所设计的作品,却令人不得不惊叹他的先见性。

根据“少则多”,“形随行”的设计理念,他设计出便携式冷热两用电风扇,方便用汤勺喝到碗底汤羹的双层汤碗,结构简约的立体造型家具作品“蓝椅”、“极”等等,而最精彩的,莫过于他以叠加的简约造型,结合自然光影所创造的一系列光雕塑公共艺术作品:阳光万花墙、七在空中消失、明镜高悬、落光瀑等,这些作品以透明亚克力板或镜面不锈钢造型叠加,饰以彩色色块,利用周边环境透射、折射、反射光线,营造交错变幻的光影效果,这些作品主体造型简约,但随着观赏者的行走移动,映射其上的光线色彩却时时变换,没有哪一个角度完全相同——寓万于一,移步换影,这正是“少则多”、“形随行”理念的绝佳体现。

另外,不同于很多设计者的重感性,胡宏述非常强调设计当中理性与智性的运用,他曾著述《基本设计》一书,发表论文《有机几何作图理性造型》,倡导设计思维中感性、理性、智性的统一,他认为,只有融合三者的设计作品,才能具有“灵性”。

这些在设计当中形成的理念,同样深深影响了胡宏述的创作。胡宏述于1972年开始作画,他作画不为卖画,只为寻求中国画路的新方向,同时满足自己作为设计师的好奇心,因而,直至20年后的90年代,他才开始把自己的画作拿出来参展。看胡宏述的画,其实不难发现,他的创作理念与设计理念正是一而二,二而一的关系。设计的本质是发明创造,作为一位设计师,胡宏述将自己与生俱来的“发明欲”也倾注到绘画当中。在从事设计工作时,胡宏述就是一个喜欢打破既有思维的人,对于任何一个问题,他都会有自己的见解和不同的看法,并且有相当的自信,进入绘画领域后,听说绘画界存在着一种“中国画不能使用西方材质”的观念,胡宏述再次发起挑战,尝试用西画媒材表现中国画的神韵与意境。

胡宏述从未拜师学画,这或许反倒成为胡宏述创作上的优势,他用西画颜料在油画布上铺开了一幅幅气韵横生的黑白世界,其中并无具体形象,只有黑与白之间相互对抗、浸润、冲突、渗透,有如阴阳二气在宇宙之间交感互生,气势恢宏,激荡澎湃,仿佛画作本身已蕴含了自发生长的能量,画面上常常布满如同水流经过沙地,烟云笼罩峰峦,浪花飞溅或是枝干生长的痕迹,让人不禁产生一种感受:胡宏述并不是在“作画”,而是将某种得之自然的力量展现在了画布上。正如胡宏述自己所言,他的画“不局限于地球上的景象——山水、花鸟、人物——而是包罗宇宙万象。”——这像极了中国道家所言“大方无隅”、“大象无形”。

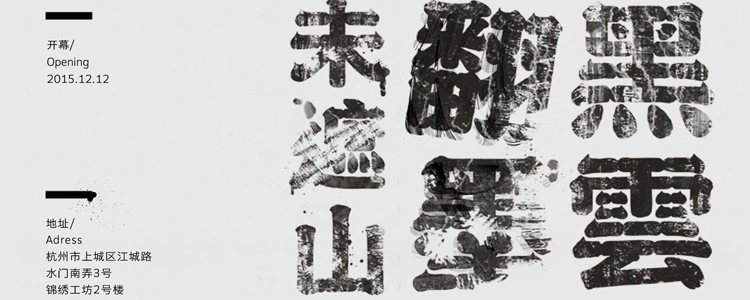

在命名上,胡宏述同样未对自己的画作过多的限定,画名皆取中国单字,帮助认知,却并不坐实——这种“言不尽意”、“立象以尽意”的思维方式,也恰与中国哲学的精神不谋而合。因而我们可以说,胡宏述以西画材料技法所创造的“中国意境”不仅仅在于形式上的相似,更在于精神内核上与中国哲学本质的接近与契合。这样的内在精神保证了这些作品的中国性格,尽管它们全部以西画材料创作,却丝毫不应质疑它们作为“中国画”的属性。

另外,与胡宏述的设计作品一样,他的绘画作品同样是感性、理性与智性融合的产物。在自由流淌的画面背后,始终能够感到一种冷静的平和,而非无节制的挥洒。胡宏述的作品形式抽象,具有自发性特征,这一点也许很容易让人联想到抽象表现主义绘画,然而作为具有中国属性的抽象绘画作品,比起西方的抽象主义,最大的区别在于,其最终追求并不在于对形式或色彩的强调,也不在于张扬个体的精神自由,而在于一种对自然理性的向往——这种理性并非产生于自我控制,而来自对宇宙真理,即所谓“大道”的回归——万事万物,每时每刻都在变化发展,却终不脱离宇宙运行的内在规律,宇宙本身就是一种理性的存在,而寻求人与宇宙的相得,最终获得平衡的情感,即所谓“天人合一”,正是中国画精神内核的形成力之一。王维曾言:“夫画道之中,水墨最为上。肇自然之性,成造化之功。”可知水墨画最关键的本质并不在于材料,而在于对自然造化的表现,从这个意义上讲,胡宏述的作品虽然采用了全新的媒材与技巧,却从未改变水墨的性质与精神。他的创作充分证明了,艺术风格的关键在于把握内在灵魂,而非外在形式,更多样的材料与技法完全不会产生妨碍——这无疑为中国画在当代的发展提供了更多可能性。

值得注意的是,胡宏述对于中国画创作材料的“打破”并不是孤立的现象。就在距胡宏述开始创作时间不远的上世纪五、六十年代,远在法国的赵无极与远在台湾的刘国松,都开始了以西画材料和技巧表现中国意境的摸索。远隔重洋的三位艺术家,几乎同时做出这样的尝试,可以说是一种不约而同,这或许说明了,中国水墨在当代的发展变化的确存在着某种潜在的规律与趋势,而胡宏述与其他两位艺术家一样,用各自的方式对于自己的时代作出了回应,并于无意间开启了中国水墨通往未来的门径。比起其他使用西方油彩创作抽象水墨的画家,胡宏述将用色彻底简化为黑白两色,赋予了作品更加纯粹的中国哲学意味,也使其作品呈现出更加鲜明的个人风格,这或许正是为什么胡宏述的作品在当代艺术界开始受到越来越多的关注。

2012年,钦哲艺术中心携侯北人、冯钟睿、胡宏述、郑重宾四位旅美华人画家作品参加西湖国际艺术博览会,举办《水墨新世界》展览,其为胡宏述作品首次在中国大陆亮相,得到许多艺术界人士和爱好者的称赏,其中五幅画作被收藏。2013年11月,胡宏述又应钦哲艺术中心之邀来到杭州,举办了大陆首次个展《流淌的黑白》。同年,胡宏述作品还参加了由旧金山州立大学美术馆、旧金山中华文化中心、旧金山亚洲艺术博物馆、硅谷亚洲艺术中心四家艺术机构在旧金山联合举办的艺术展《水墨时刻》,并在该展与著名中国艺术史家苏立文(Michael Sullivan)会晤,苏立文惊叹于胡宏述的画作,追问其技法,苏立文开玩笑地伸出大拇指和中指:“要多少钱你才肯说?” 胡宏述笑而不答。当然,这并没有影响两位先生成为知音,胡宏述将自己名为《迈》的画作赠予苏立文教授,感谢他的欣赏。不久后,二位先生先后离世。

“我不会因袭别人,也不会抄袭自己。”作为一个艺术家中的“发明家”,胡宏述不肯公开画法,并非吝啬分享画技,而是希望借此促生更多的“发明者”——他希望那些不满于现成答案的人,在摸索方法的过程中产生更多新的发现。回顾胡宏述的一生,从建筑到设计,再从设计到绘画,驱动着他不断打破陈规,开拓创新的,是他永无休止的好奇心和发明欲,而我们正希望以这次展览,纪念这位对于创造永不满足的先行者,愿胡先生的作品能够感召更多求新求变的心灵,创造未来新的世界。